O mundo bizarro de 2023

A China, motor do sucesso brasileiro nos anos 2000, já não exibe a boa forma de antes. EUA e Europa perigam entrar numa recessão puxada pelas altas nos juros. Com o cenário já desfavorável lá fora, Lula acena com gastos irresponsáveis, capazes de degringolar as contas públicas. Entenda os problemas que ameaçam o futuro próximo da economia. E veja como o Brasil deveria navegar por eles.

Nos últimos anos, boa parte da Terra entrou na máquina do tempo. Só faltou combinar a data que cada um ia digitar na DeLorean do Doc Brown. Os EUA estão encarando a mesma inflação do início dos anos 1980, a “década perdida” da maior economia do mundo. A Rússia voltou para o século 17 com um novo czar expansionista. A China, mesmo crescendo num ritmo mais lento que o de antes, logo vai passar a gerar 20% do PIB da Terra, como fazia na Antiguidade. Lula apelou para o discurso “dane-se o mercado” lá de 1989. Um museu de grandes novidades.

Acontece que essas réplicas do passado, cada uma à sua maneira, não lembram muito suas inspirações originais. Estão mais para paródias, como naquela citação do Marx: “A história se repete, na primeira vez como tragédia, na segunda, como farsa”.

Putin decidiu imitar as conquistas dos primeiros Romanov. Mas a era do imperialismo acabou. É virtualmente impossível tomar e controlar um estado-nação contemporâneo. Lula faz pouco caso da responsabilidade fiscal em nome dos pobres, mas sabe que o Bolsa Família só foi possível, a partir de 2004, porque sua primeira equipe econômica, com Meirelles em campo, pôs ordem nas contas públicas.

A China, por sua vez, lida com a crise de meia-idade de todo país que passa por uma fase exuberante de expansão econômica. E as dores de crescimento do tigrão asiático chegam acompanhadas de obstáculos que ninguém teria previsto no passado: um mercado imobiliário que se revelou algo entre bolha e esquema de pirâmide em colapso e uma guerra comercial com os EUA, que afeta principalmente o setor tech.

2023 chega com uma atmosfera mais turbulenta que o céu econômico de brigadeiro onde Lula alçou vôo em seus dois primeiros mandatos. Nele, não há espaço para o Brasil decolar como na famosa ilustração da The Economist em 2009: o Cristo Redentor de braços abertos, subindo como um foguete. Mas, cultivando os parceiros comerciais certos, conduzindo a política econômica com responsabilidade e reabilitando o país do nanismo diplomático bolsonarista, podemos terminar melhor que aquela outra capa da revista britânica – com o Cristo desgovernado na gestão Dilma.

Um bom primeiro passo para entender o que 2023 trará para a economia, e para o seu bolso, é entender melhor a China: nosso maior parceiro comercial e o epicentro de todas as discussões sobre geopolítica contemporânea. Vamos a ela.

Breve história da China

Em circunstâncias platonicamente ideais, não há motivo para 20% da população do globo não produzir 20% do PIB. A China abriga mais ou menos um quinto da humanidade praticamente desde que existe humanidade, mas chegou a 1950 respondendo por 2% do PIB global. Ou seja: o estranho não é a China ser gigante hoje. Estranho é ela ter sido minúscula no passado recente.

No primeiro século depois de Cristo, enquanto Roma atingia sua extensão máxima no Ocidente, a dinastia Han comandava um império de dimensões comparáveis. Não existia o conceito de “país”, na época, mas essa entidade política é a origem da China como a conhecemos – tanto que, até hoje, 91% dos chineses se identificam como pertencentes à etnia Han.

Na época, em uma estimativa conservadora, o império asiático tinha 57 milhões de habitantes – contra 45 milhões de sua contraparte europeia. Em termos relativos, estima-se que esses impérios correspondessem a 22,6% e 17,6% da humanidade. Hoje, é parecido: a China tem 18,4% – os países da OTAN, 12,1%.

A China Han marcou o capítulo introdutório daquilo que um dia se chamaria “globalização”. Fazia comércio com Roma por meio de uma versão embrionária da Rota da Seda – exportavam, claro, seda, geralmente em troca de peças de vidro.

A dinastia Han se esfacelou no ano 220, mas a civilização sínica não escorregou de vez para o feudalismo como Roma. Deu a volta por cima em 618 com a dinastia Tang, cuja grande obra foi um canal de 1,6 mil km que conectava dois rios. Entre 900 e 1200, com a Europa presa na Idade Média, a China imperial atingiu seu ápice sob a dinastia Song: eles tinham dinheiro de papel, pólvora, prensa de tipos móveis, as primeiras bússolas, relógios mecânicos e vacina contra a varíola, além de abrigar as maiores cidades da época.

De acordo com o historiador Angus Maddison, pela maior parte da História, China e Índia contribuíram juntas com cerca de 40% do PIB mundial – e portanto, o boom de crescimento econômico chinês das últimas décadas era só um retorno esperado à média, depois de um período de pobreza incomum entre o século 19 e 1970. O que aconteceu?

De início, aconteceu a Europa, claro. Esse fenômeno é o que o cientista político Samuel Huntington chama de “grande divergência”: o momento em que o PIB do Ocidente engole o resto do mundo após 1600.

A civilização na ponta ocidental da Eurásia vai adotando uma sequência de novidades que lhe dão a dianteira econômica: bolsa de valores, tear mecânico, máquina a vapor, ferrovias, saneamento etc. Os europeus foram mais eficazes em converter invenções em desenvolvimento socioeconômico. Os tipos móveis de Gutenberg, por exemplo, permitiram uma explosão acadêmica-científica no Iluminismo que a mesmíssima tecnologia não desencadeou na China.

Enquanto isso, a China decaiu lentamente até os “cem anos de humilhação”, entre 1850 e 1950, quando foi arrastada para mais de dez guerras – em geral, perdidas para potências estrangeiras. Também sofreu com sua própria guerra civil após a proclamação da república, em 1911, que culminou com a vitória dos comunistas em 1949 e o desastre humanitário da ditadura de Mao Zedong, cuja política autoritária de reforma agrária e industrialização acabaria matando de fome 50 milhões de chineses. Ao final do open bar de tragédias, a China tinha mais miseráveis que qualquer outra nação.

Quando Mao morreu, em 1976, um dirigente pragmático chamado Deng Xiaoping guiou o processo de reinvenção econômica do país. Transformou metrópoles litorâneas como Xangai nas chamadas zonas econômicas especiais (ZEEs) – que eram mundos paralelos: fora de suas fronteiras, permanecia a mão de ferro do Estado; dentro delas, havia livre-mercado, investimento estrangeiro, multinacionais etc. A iniciativa privada voltou ao campo, e Xiaoping buscou reatar laços com os EUA, argumentando que critério para escolher política pública é resultado, não ideologia: “Não importa se um gato é preto ou branco, o que importa é que ele pegue o rato”.

Poucas coisas na história humana deram tão certo quanto a abertura comercial da China. O país cresceu quase 10% ao ano, em média, entre 1978 e 2011 – foi de cerca de 2% do PIB do globo para os atuais 18,4% –, e tirou 800 milhões de cidadãos da pobreza. Esse número corresponde a mais da metade de todas as pessoas da Terra que viviam com menos de US$ 1,90 por dia, o critério adotado pelo Banco Mundial para pobreza extrema.

Conforme crescia, a China puxou consigo muitos coadjuvantes. E segue puxando. Um deles é o Brasil.

Brasil pega carona

Em seu primeiro mandato, Lula conseguiu bancar pautas sociais “de esquerda”, como o Bolsa Família, justamente porque não mexeu na política econômica “de direita” do segundo mandato de FHC: o famoso tripé macroeconômico, que seguia a receita ortodoxa liberal e desagradava o núcleo old school do PT. Ele chamou o Meirelles (rs) para o Banco Central, pôs o pragmático Palocci na Fazenda e deixou os nomes desenvolvimentistas, como Mantega, Carlos Lessa e Tarso Genro, em cargos onde havia menos espaço para interferir no equilíbrio fiscal do país.

Também, pudera: a estabilidade do real, sozinha, tirou 9,8 milhões de brasileiros da pobreza e 6,2 milhões da pobreza extrema em 1994. Antes disso, o Brasil tinha assistido ao fracasso de cinco planos econômicos. Lula sabia que não se mexe em time que está ganhando.

A responsabilidade fiscal deu um palco seguro para o país brilhar, mas o empurrão para valer veio do comércio exterior, especialmente com o país que se calcificaria como nosso maior parceiro: a China. Hoje, ela é destino de 31,2% do que sai dos nossos portos – e responsável por 21,7% de tudo que chega, o que nos deu um superávit de US$ 61 bilhões em 2021. Esse namoro, que hoje parece tão natural, é coisa recente e foi de zero a cem rápido: em 2002, a China ocupava apenas o oitavo lugar no ranking de exportações brasileiras.

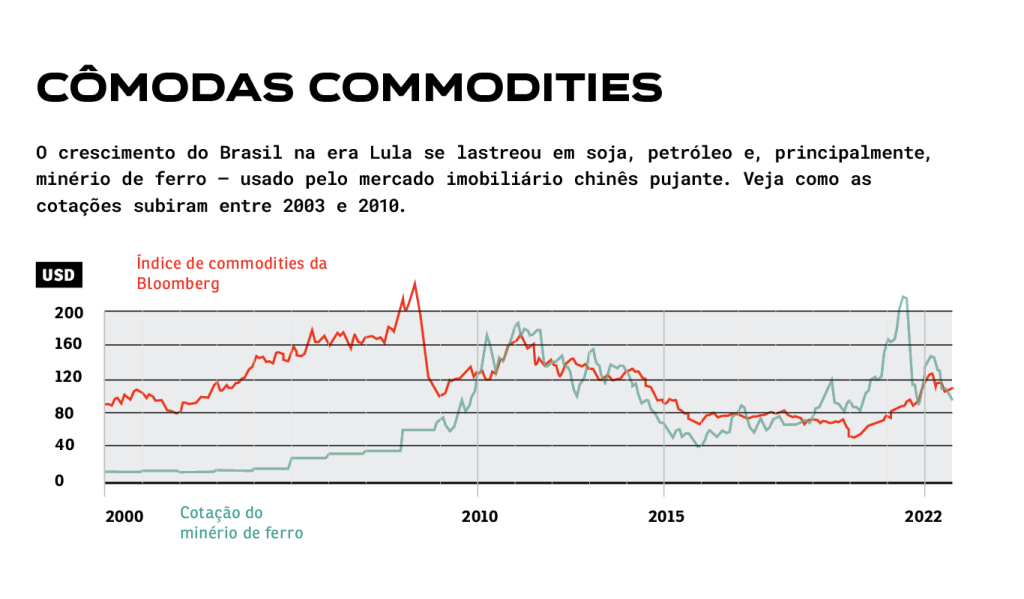

O apetite chinês por minério de ferro, soja e petróleo criou o boom das commodities. O preço da soja no mercado internacional triplicou, o do barril de petróleo subiu de US$ 20 em 2002 para US$ 140 em 2008, a maior cotação até hoje. O do minério, de US$ 13 a tonelada há 20 anos, para US$ 170 quando Lula passou a faixa para Dilma. Grande produtor do trio de mercadorias infladas, o Brasil beneficiou-se como nunca.

Foi uma época de bonança generalizada não só para a China e os grandes exportadores de commodities, mas para o mundo todo. O PIB do planeta cresceu 70% entre 2003 e 2010, mesmo com a crise financeira de 2008 atrapalhando o tráfego. O Ibovespa, 497%; em dólar, 1.180%, dada a copiosa valorização do real ante o dólar no período.

Conforme a economia cresce, aumenta a arrecadação de impostos. Afinal, pessoas com mais dinheiro no bolso compram imóveis maiores, com IPTU maior, carros mais caros, com IPVA mais alto, abrem mais empresas e arcam com toda a carga tributária que incide sobre um CNPJ. Com mais dinheiro entrando nos cofres públicos, o governo não precisa se endividar para construir escolas, universidades, estradas. De fato, pode até sobrar um pouquinho.

É o tal superávit primário: gastar menos do que você arrecada. É por isso que existe uma meta de superávit – uma das três pernas do tripé macroeconômico de FHC. E Lula bateu essa meta em todos os anos de seus dois mandatos. Pegou a dívida em 76% do PIB e devolveu em 62%. Isso gerou uma bola de neve de coisas boas. Os investidores gringos entendem que podem confiar na capacidade do Brasil de pagar o que deve, e põem mais dólares aqui – o que derrubou a moeda americana para R$ 1,66 no final de 2010, dada a abundância de verdinhas aportando no Brasil.

O dólar baixo e as contas públicas em dia reduziram a inflação, de 12,53% no início do mandato para 5,91% ao final. E isso permitiu uma redução sólida nos juros, de 26,50% para 10,75%.

A pujança econômica permitiu a Lula pôr em prática um outro tripé. Um tripé social: reajustar o salário mínimo acima da inflação todo ano, aumentar a oferta de crédito bancário para os mais pobres e financiar o Bolsa Família, o Minha Casa, o Prouni.

Agora, Lula pode optar pelo caminho da responsabilidade fiscal, ou deixar a bola de neve rolar para o lado do déficit, quebrando as bases que tornaram o Brasil um país mais confiável desde a implantação do Plano Real. O problema é que, em 2023, o preço de escolher o caminho errado será alto, porque não haverá um mundo em crescimento pujante para nos ajudar.

Dragão de meia-idade

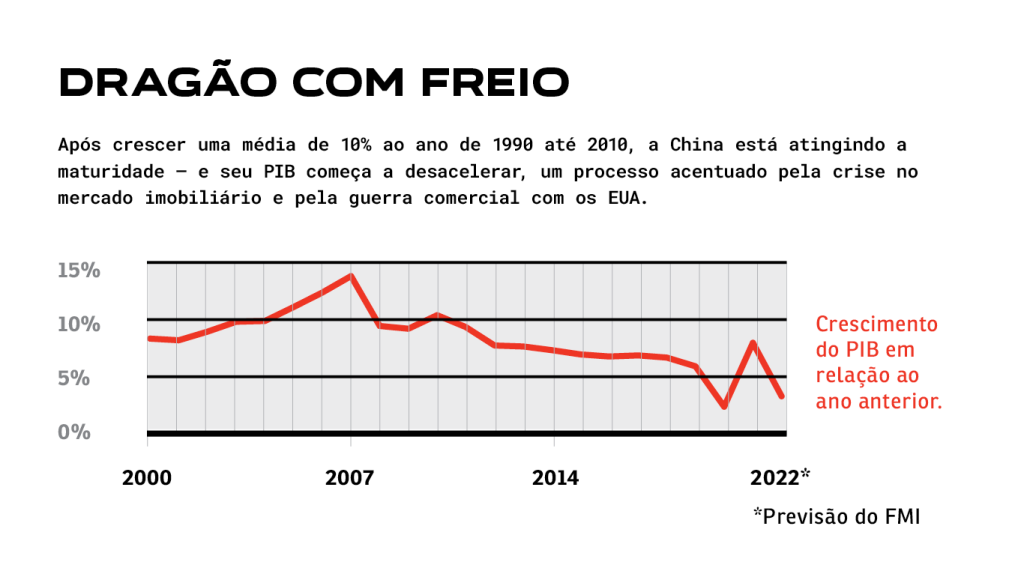

Nenhum país cresce 10% ao ano eternamente. O ritmo de alta do PIB chinês desacelera a cada ano desde 2011, como mostra o gráfico da pág. 30. E sofreu um revés particularmente grave com a pandemia: subiu só 2,2% em 2020, recuperou-se com os 8,1% de 2021, mas deve fechar este ano em 3,2%.

A primeira razão é matemática simples. Se você produz 100 chinelos em um ano e passa a produzir 120 no ano seguinte, há um aumento de 20%. No ano seguinte, alcançar o mesmo aumento de 20% (de 120 para 144) exige fabricar 24 chinelos a mais, e não só 20. PIB funciona que nem juros compostos: quando a China cresceu “só” 7% em 2015, ela aumentou sua produção, em números absolutos, mais do que em 2007, quando o aumento percentual foi 14%.

A segunda razão é a transição demográfica. A China alcançou o auge da sua população em idade ativa no ano de 2012. Desde lá, o número de idosos aumenta. Isso significa menos gente para abastecer as fábricas.

Um terceiro motivo: o bom de chegar tarde na corrida econômica é que as coisas úteis para o crescimento (como agricultura mecanizada, computadores etc.) já foram inventadas. Você não precisa ter a ideia do zero, só copiar ou criar sua versão, o que é mais rápido. A China aprendeu a fazer praticamente tudo que há de ponta no mundo, de computadores quânticos a vacinas de RNA. Mas agora não tem jeito: para seguir crescendo acima de 5% ao ano, como deseja o governo, precisa investir em ideias novas do zero, o que é sempre caro e demorado.

Enquanto o crescimento desacelera, as dívidas vão se acumulando. Na China, o Estado não deve tanto – 71% do PIB, vs. 77% no Brasil, 124% dos EUA e assombrosos 229% do Japão (caso que merece uma reportagem à parte). O problema são as empresas, que receberam muita ajuda na crise financeira de 2008 e, mais recentemente, na pandemia – e agora estão devendo os tubos para o Estado. A dívida corporativa chinesa corresponde a 158,9% do PIB, comparada a 115,7% do Japão e 87,4% dos EUA. Boa parte dessa dívida é de construtoras, o que nos leva ao problema do mercado imobiliário chinês.

Ele é imenso. Nos anos 1990, 50% da população urbana chinesa tinha casa própria. Hoje, essa proporção é algo entre 80% e 90%. 880 milhões de pessoas formam a população urbana chinesa, contra 300 milhões em 1990 – o que dá uma dimensão do êxodo rural que rolou por lá com a industrialização do país. Isso significa que pelo menos 700 milhões de pessoas (mais de três vezes a população brasileira) realizaram o sonho da casa própria em três décadas, sem sorteio no pião do Silvio Santos. Alguns, duas ou três vezes: 22% das famílias chinesas têm mais de um imóvel.

Nos anos 2000, foi esse o mercado que engoliu boa parte do minério de ferro (matéria-prima do aço usado nas construções) que o Brasil tinha a oferecer. Muitos brasileiros passaram a ter teto fornecendo teto aos chineses.

O problema é que as construtoras começaram a andar numa corda bamba contábil. Em princípio, elas vendiam apartamentos ou casas na planta e usavam o dinheiro dos clientes para construí-los, como faz qualquer incorporadora. A grana que sobrava ia, por exemplo, para comprar terrenos e dar início a novos empreendimentos. Se faltasse dinheiro em algum momento, era fácil conseguir empréstimos com o governo: Xi Jinping estava generoso, ciente da importância do setor para o crescimento do país.

Em agosto de 2020, o cenário mudou. Pequim notou que várias construtoras não tinham condições de pagar o que deviam, e impôs restrições ao tamanho da dívida de empresas do setor (além de fechar a torneira do crédito, claro). Com muito dinheiro já comprometido em novos terrenos, essas empresas não tinham dinheiro em caixa para construir os apartamentos que prometeram.

Assim, as construtoras passaram a usar dinheiro de novos compradores para terminar a construção de imóveis já adquiridos por clientes antigos – pedalada que exige um fluxo constante e acelerado de gente nova atrás de casa própria. E isso não iria acontecer para sempre em um país no fim da transição demográfica e do êxodo rural, menos ainda com a economia travada pela Covid.

Conclusão: era um esquema de pirâmide involuntário. Incorporadoras como a Evergrande – a segunda maior da China, que deve US$ 300 bilhões – precisaram interromper obras em andamento quando pararam de entrar clientes novos. 60% das vendas na planta feitas entre 2013 e 2020 não foram entregues.

As construtoras se viram presas entre uma crise de liquidez (os preços passaram a cair porque não havia mais tantos compradores) e um boicote (os clientes que já haviam comprado imóveis pararam de pagar as parcelas em protesto quando perceberam que não veriam a cor de seus apês). 28 dessas empresas deram calote ou entraram em algo equivalente a uma recuperação judicial. Isso já seria motivo de pânico em qualquer país, mas quando 25% do seu PIB são imóveis, como acontece com a China, a ameaça fica estratosférica.

Hora de intervenção estatal. Em novembro, a Bloomberg revelou que Pequim tem planos de salvar o setor com uma injeção monstruosa de dinheiro, em vez de deixá-lo afundar – ciente de que seu colapso seria suicídio econômico. O Banco Industrial e Comercial da China (ICBC), que já é o maior credor do país, vai ceder US$ 92 bilhões para 12 empresas. Somando linhas de crédito de outras instituições estatais, o total será de US$ 162 bilhões. O problema é que o resgate vai aumentar ainda mais a dívida das empresas com o governo, o que machuca a capacidade de investimento do setor imobiliário. O que temos aí é um problema estrutural, de origem demográfica. E isso não dá para resolver com bailouts.

Outra medida de sobrevivência de Xi Jinping foi afrouxar a política Covid-zero em várias regiões do país – reconhecendo que os lockdowns orwellianos da China faziam um mal para economia que não seria sustentável pelo terceiro ano consecutivo. É claro que “afrouxar” é relativo. As normas ainda são impensavelmente mais rígidas do que eram as normas brasileiras no auge da pandemia, dois anos atrás. Mas trata-se de um avanço.

Por exemplo: antes, pessoas que haviam tido contato com um infectado precisavam passar sete dias de quarentena em uma instalação do governo. Agora, são cinco dias no cercadinho de Xi Jinping e três em casa. E os lockdowns amplos foram substituídos por toques de recolher mais localizados. Lembra o lema de um outro figurão autoritário – Geisel: “abertura lenta, gradual e segura”. O problema é que, no dia 24 de novembro – pouco antes de terminarmos esta edição da revista – a China bateu um novo recorde de infecções (que tende a ser superado se o governo mantiver a guarda mais baixa). A ver como o Partido Comunista lidará com o inevitável.

Outro obstáculo para o crescimento da China é a guerra comercial em torno de produtos de alta tecnologia – que tem a ver com uma postura crescentemente protecionista dos EUA na última década.

Um dos focos da querela é a implantação do 5G pelo mundo. A Nokia e a Ericsson só sumiram do seu bolso – não são páreo para Apple e Samsung –, mas sua participação no mercado de telecomunicações continua forte: as duas gigantes nórdicas ainda fornecem o tipo de equipamento que as operadoras usam para pôr redes móveis no ar. Outra empresa que faz isso é a chinesa Huawei, só que a preços bem menores. E aí, bom: livre-mercado neles.

O problema é que desse livre-mercado os EUA não gostam. A Huawei não possui capital aberto e tem laços com o Partido Comunista. Existem leis na China que podem obrigá-la a colaborar com o governo em ações de espionagem, por exemplo – as interpretações divergem. A ameaça à segurança nacional não é de todo uma paranoia injustificada, mas serve como uma desculpa conveniente para quebrar as pernas de uma empresa que ganhava terreno no mercado mobile. Assim, os EUA proibiram 5G da Huawei em seu território, e convenceram a maior parte da OTAN a fazer o mesmo. Resultado: a receita da empresa, em 2021, caiu 30%.

Outro calcanhar de Aquiles são processadores. Hoje, as melhores CPUs que a China consegue fabricar equivalem às fabricadas pela Intel ou pela Samsung em 2014. Brinquedinhos como os processadores M1 e M2 da Apple, os mais refinados que já equiparam um notebook, são feitos em máquinas de origem holandesa, cuja tecnologia é protegida por acordos internacionais que evitam a exportação de know-how com utilidade militar para inimigos diplomáticos da OTAN.

Esse problema se reflete na balança comercial: a China ficou US$ 535 bilhões no verde em 2020, mas essa diferença poderia ser bem maior se o país não tivesse importado US$ 350 bilhões em chips ocidentais que equipam seus gadgets. Conforme a tecnologia avança para além daquilo que a China produz nessa seara, pior para a economia deles. E, por consequência, da nossa: Lula entregou o país em 2010 com quase 15% das nossas exportações indo para a China. Hoje, ela é destino de 21,5% do total. Ou seja: a nossa dependência da clientela chinesa aumentou, mas o Brasil não pode contar com a locomotiva asiática dos anos 2000 como fiadora de Lula III. Com quem ele pode contar?

Brasil na festa do juro

Bom, nossos outros grandes parceiros comerciais são Europa, EUA e Argentina. E todos estão piores que a China. Da última vez que a inflação americana passou dos 9%, como ocorreu em julho deste ano, o principal problema estava no Irã (ainda que os EUA tivessem outras questões internas): em 1979, uma revolução depôs o governo do Xá, pró-Ocidente, e colocou um governo islâmico antiamericano no lugar. O Irã é um grande exportador de petróleo (mais relevante na época do que hoje), e a bagunça levou o preço do barril de US$ 13 para US$ 40 – o equivalente a US$ 164 de hoje.

Como quase tudo que é produzido em um país passa por um caminhão em algum momento de sua existência, altas no combustível encarecem o trabalho de todos os intermediários, e esses gastos extras se acumulam feito mercúrio na cadeia alimentar até alcançar o consumidor final. A esse problema imediato, se somaram outras particularidades dos anos 1970: o fim do lastro do dólar em ouro, a guerra no Vietnã, a gastança de Nixon… Resultado: uma inflação de 13,2% em 1979, que seguiu em dois dígitos até outubro de 1981.

Em 2022, a guerra na Ucrânia chegou a elevar o preço do barril ao norte dos US$ 120. Mas foi algo momentâneo. O problema mesmo foi o desequilíbrio que começou lá atrás, com a Covid-19. Os lockdowns paralisaram a economia e obrigaram os governos do mundo todo a imprimir dinheiro a rodo para auxiliar pessoas e empresas. Quando a quantidade de moeda cresce mas o número de coisas que você pode comprar com essa moeda não cresce junto, cada coisa passa a custar mais, e isso é inflação.

Para estancar as altas nos preços, EUA e Europa estão subindo suas taxas básicas de juros. Na crise do petróleo de 1979, a “Selic” americana chegou a 18%. Uma alta assim seria impensável hoje, mas o fato é que o Fed está disposto a seguir elevando suas taxas 2023 adentro. Ninguém sério imagina que ela fique abaixo de 5% no começo do ano que vem. E ninguém prudente deveria cravar um teto. Jerome Powell, o presidente do BC americano, já deixou claro que seguirá hawkish até que a inflação passe a apontar claramente para a meta deles, de 2%. Entre nós, esse dia ainda está longe.

O euro, que nasceu em 1999, nunca sofreu algo parecido: bateu 10,7% em outubro. Na zona do euro, as três taxas básicas (eles têm porcentagens diferentes para fins diferentes) estão entre 1,50% e 2,25%. Mas devem aumentar, a não ser que a Europa tenha esquecido do que aconteceu com a inflação na Alemanha da década de 1920. Entre nós, eles não esqueceram.

Esse é o jeito clássico de tirar dinheiro de circulação. Com juros mais altos, os bancos pagam mais para emprestar dinheiro entre si – e repassam o custo do dinheiro para os consumidores. Dinheiro mais caro esfria a atividade econômica e evita mais altas nos preços.

É um remédio amargo: na prática, isso significa menos consumo e menos empregos. Por isso, ninguém descarta uma recessão na Europa e nos EUA em 2023, o que traria efeitos deletérios para toda a economia global. Como o Brasil não fica em Marte, iremos sofrer caso esse bloco, que abriga 45% do PIB global, entre numa situação crítica.

Mais: juros em alta lá fora pressionam os juros daqui. O Banco Central fez a lição de casa, subindo sua taxa um ano antes do norte global. Quando chegamos aos 13,75%, o mercado deu de barato que a Selic pararia por aí. Só que uma baixada agora pode ter efeitos terríveis no câmbio (os dólares que aportam aqui em busca de taxas mais altas que as do exterior vão fugir caso a baixa venha, então o BC deve segurar por mais tempo a Selic lá no alto – ou até aumentar mais um pouco; o que por si só puxa o freio de mão do PIB.

Pior. Se Lula bancar um déficit pesado para financiar um programa social tão populista quanto a versão “kamikaze” do Auxílio Brasil de Bolsonaro, os investidores nos perceberão como um país ainda mais arriscado. O Goldman Sachs calcula que um furo de R$ 200 bilhões no teto de gastos levaria nossa dívida para 90% do PIB em quatro anos, ante os atuais 77%. A alta da relação dívida/PIB é o grande termômetro para a saúde da economia. Se ela sobe rápido demais, indica que os gastos públicos vão bombar a inflação. Temos aí mais pressão para os juros. E com a Selic lá em cima quem sofre para valer são os mais pobres – que não ganham juros do sistema financeiro, enquanto perdem o emprego e o crédito. Ou seja: gastos sociais realizados de forma irresponsável se voltam justamente contra o setor mais vulnerável da sociedade.

Não precisa ser assim. Quatro anos com a má-reputação de Bolsonaro no exterior nos transformaram em párias globais. Nos anos 2000, era o oposto: fomos alçados a um personagem diplomático relevante, que lidera missão da ONU, media acordos internacionais e cultiva a bem-vinda reputação de reduzir o desmatamento da Amazônia. Agora, essa é a performance que esperam do Itamaraty; se Lula entregá-la, investidores estrangeiros virão. Em 31 de outubro, primeiro pregão após a vitória petista, entrou R$ 1,9 bilhão em dinheiro gringo no Brasil – cinco vezes a média dos outros 30 dias do mesmo mês.

O caso ambiental é especialmente importante: o mundo está mais perto do colapso climático; sabe-se que não vamos bater as metas mais otimistas do Acordo de Paris. Por isso, muitos países têm interesse real em financiar a preservação dos nossos ecossistemas. O Fundo Amazônia, por exemplo, tem US$ 540 milhões congelados desde 2019 porque Alemanha e Noruega evidentemente não confiaram em Bolsonaro para utilizá-lo.

Um problema, aí, é que a diplomacia do Mundo Bizarro de 2023 também é mais desafiadora que a da lua-de-mel globalizada dos anos 2000. Porque agora os países estão fazendo mais daquilo que fizeram ao longo de toda a história: brigar.

Vide nossa posição no caso Huawei. Uma apuração da revista Piauí revelou que, enquanto a cúpula bolsonarista seguiu cegamente a posição americana, os empresários do agronegócio puxaram o governo de volta para a realidade: o Brasil havia penado por anos para construir boas relações comerciais com a China, que se tornou o principal destino da nossa produção agropecuária – não é uma boa fazer desfeita. Não deu outra. Xi Jinping puniu a provocação onde doía mais, criando imbróglios burocráticos para exportar os insumos necessários para fabricação de vacinas contra a Covid-19 na Fiocruz.

O Brasil, que sempre manteve uma postura camarada e independente na diplomacia, certamente tem mais dificuldades em um cenário que cobra o oposto: alinhamento a um bloco em detrimento de outro. Seja qual for o cenário, vale lembrar: Brasília não controla o mundo, mas controla a si mesma. Independentemente do cenário externo, Lula escolhe se vai replicar a política econômica de Dilma, que nos lançou numa recessão entre 2015 e 2016, ou seguir a fórmula de seu próprio sucesso, o da responsabilidade fiscal aliada à responsabilidade social. E ainda há outro ponto. A semente antidemocrática que o golpismo aberto de Bolsonaro plantou não morreu. Para o futuro do Brasil, portanto, um erro crasso de Lula na condução da economia pode sair ainda mais caro do que se imagina lá na frente. Boa sorte ao novo governo. E a todos nós.

Rio terá feriado no dia 7 de julho por causa da Cúpula dos Brics

Rio terá feriado no dia 7 de julho por causa da Cúpula dos Brics UFG lança cursos gratuitos e online de tecnologia; veja como se inscrever

UFG lança cursos gratuitos e online de tecnologia; veja como se inscrever Serasa abre canal de telefone gratuito de quitação de dívidas; descontos chegam a 97%

Serasa abre canal de telefone gratuito de quitação de dívidas; descontos chegam a 97% Confira o calendário de feriados 2025

Confira o calendário de feriados 2025 A vida útil das competências: uma corrida contra o tempo na era da aceleração

A vida útil das competências: uma corrida contra o tempo na era da aceleração