2024: o ano da virada?

2023 já foi um ótimo ano para a bolsa. Em 2024, o horizonte segue positivo, com a eventual aceleração dos cortes dos juros no Brasil e o início da queda nos EUA. Ainda assim, o cenário macro traz obstáculos, aqui e lá fora. Entenda o que está em jogo.

O

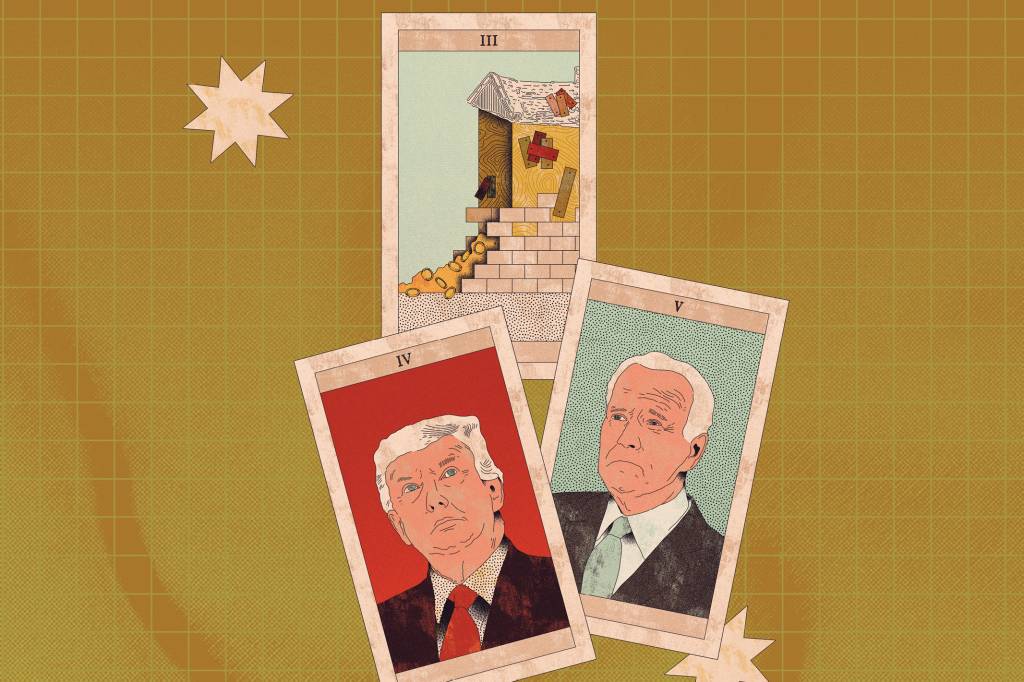

mercado financeiro tem seu lado cartomante. Em bancos e gestoras, exércitos de analistas gastam boa parte de seu tempo se debruçando sobre projeções para o futuro. O baralho de tarot ali é recheado de numerinhos: dados de inflação, emprego, crescimento, dívida pública, atividade industrial. Claro, ao entender a fundo a saúde econômica de um país (e do mundo), fica mais fácil mensurar os riscos e as recompensas de um investimento no local. É a dialética do Paulinho da Viola: “quando eu penso no futuro, não esqueço o meu passado”.

Só que o poder de vidência é limitado, e, vez ou outra, o mercado inteiro se choca com o imprevisto. Aconteceu em 2023 – de um jeitinho incomum. Normalmente, os investidores costumam pecar por excesso de otimismo. No ano passado, o erro foi por exagero de pessimismo.

Uma projeção da Bloomberg Economics apontava chance de 100% para o início de uma recessão nos EUA em 2023. Grandes CEOs como David Solomon, do Goldman Sachs, e Jamie Dimon, do J.P. Morgan, estavam entre os nomes do mercado que sustentavam essa hipótese.

Na época, a maior parte dos países intensificava seus processos de aperto monetário para conter a inflação. Temia-se uma desaceleração generalizada na economia global caso os juros se mantivessem em patamares elevados por tempo demais – em especial nos EUA e Europa, que concentram quase 40% do PIB global.

24% foi a alta do S&P 500 em 2023, contra queda de 19% no ano anterior.

Desenhava-se um cenário que comprometeria também a renda variável, claro, já que taxas de juros mais altas aumentam o rendimento dos títulos públicos e ofuscam o brilho do mercado de ações. Segundo Peter Berezin, analista da BCA Research, foi a primeira vez neste século que a maioria das análises projetou um bear market (queda de mais de 20%) para o S&P 500.

Pula para o presente: a economia conseguiu escapar das garras de uma recessão. E o principal índice de ações dos EUA passou loooonge de um tombo: alta de 24% no ano (depois de deprimentes -19% em 2022).

No Brasil, o entusiasmo do exterior ajudou o desempenho do Ibovespa, que encerrou 2023 em alta de 22%, no patamar recorde de 134 mil pontos – e na maior alta desde 2019. Isso tudo com as taxas de juros ainda elevadas: nos EUA, maior alta em 22 anos; no Brasil, com a Selic a 11,75%, um dos maiores juros reais do mundo.

Tanto aqui como lá fora, o resultado melhor do que a encomenda mostra que o mercado não tem mais perdido o sono com a possibilidade de uma desaceleração fora de controle. E já consegue enxergar uma luz no fim desse Túnel do Aperto Monetário.

Significa, então, que 2024 deve prolongar a maré positiva para quem investe na bolsa? Não há consenso. Uma análise da Bloomberg notou que os relatórios de previsão para 2024 utilizaram uma linguagem mais aberta e cautelosa, do tipo “o momento requer equilíbrio”. O J.P. Morgan até recorreu ao folk britânico, dizendo: “não estou apaixonado, mas estou aberto ao convencimento”.

As afirmações difusas, no fundo, significam que 2024 ainda é uma incógnita para os mercados. Ao passo que a novela dos juros altos parece mesmo estar chegando a um fim, outros fatores continuam a ofuscar o cenário macro.

Nos EUA, uma eleição presidencial polarizada esquenta os ânimos em torno da discussão sobre a dívida pública, que corresponde a 123% do PIB do país – patamar equivalente ao de 1946, quando se pagava a conta da Segunda Guerra. Na China, que compra 30% de tudo o que o Brasil exporta, o governo ainda precisa encontrar uma solução para o crescimento mais fraco do que o esperado, além de uma saída para a crise de crédito que assola o mercado imobiliário por lá (que ameaça toda a economia do dragão).

No Brasil, o Ministério da Fazenda tem a complexa missão de fazer valer a meta de déficit zero para o fim do ano, medida necessária para colocar a dívida pública nos eixos.

Vamos mergulhar nesses assuntos nas próximas páginas. Mas, antes, precisamos dar alguns passos para trás e entender o que nos trouxe até aqui: a saga do combate à inflação.

Juros: ascensão e (possível) queda

Em 2022, as taxas de inflação ao redor do mundo caminhavam em ritmo acelerado. Uma consequência tardia de um bombardeio de estímulos em anos anteriores, feito para evitar uma paralisação econômica durante a pandemia.

Governos imprimiram dinheiro aos montes para ajudar seus cidadãos e empresas, e reduziram suas taxas de juros a níveis baixíssimos para estimular o consumo. Deu certo. Mas, depois da reabertura, o amontoado de dinheiro em circulação passou a pressionar os preços para cima.

Os EUA terminaram 2022 com o CPI (o IPCA deles) em 8% – maior patamar desde 1981. Para comparar: nos anos pré-pandemia, o país convivia com valores na faixa dos 2%. Na Zona do Euro foi parecido: alta de 8,4%, o recorde desde a criação do bloco econômico em 1999. Antes de 2020, o continente vivia confortavelmente na casa do 1% (ou menos) ao ano.

Para drenar o excesso de moeda em circulação, os BCs precisaram agir na direção contrária, rumo a um aperto monetário. Taxas de juros altas, vale lembrar, são o antídoto dos Bancos Centrais para combater a inflação. O crédito mais caro desestimula o consumo de empresas e famílias, que passam a reduzir seus gastos. Com menos dinheiro circulando, a economia desacelera – e os preços estabilizam.

Na maioria das economias desenvolvidas, o ciclo de aperto começou em meados de 2022 – e se estende até agora. A taxa básica americana terminou 2023 em 5,50%, o maior nível desde 2001 e uma anomalia na história recente do país – até 2021, os juros por lá vinham flutuando entre 0% e 2,5%. A Europa, que estava acostumada com 0% desde 2016, terminou o ano com juros de 4,5%.

No Brasil, a trajetória foi um pouco diferente. Antecipando o risco de inflação, o BC brasileiro começou a subir os juros antes de todo mundo, ainda em 2021. Na época, a taxa Selic saiu da mínima histórica de 2% a.a. rumo ao pico de 13,75% em outubro de 2022 – valor que permaneceu até agosto de 2023. O BC, então, começou seu processo de afrouxamento monetário que reduziu a Selic aos atuais 11,75%, com novas quedas no horizonte.

Aqui e lá fora, os juros em níveis historicamente elevados surtiram efeito. Nos EUA, o CPI terminou novembro a 3,1% em 12 meses – patamar bem mais sustentável que os 8% de 2022. O núcleo do índice (métrica que exclui preços de alimentos e energia, voláteis demais) ficou em 4%.

O PCE – outro índice de inflação, e preferido do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) para guiar sua política monetária – trouxe uma ótima surpresa: -0,10% em novembro, a primeira queda em três anos e meio. Em 12 meses, são 2,6%.

Já o núcleo ficou em 3,2% no agregado anual, melhor do que as expectativas. E em franca desaceleração: em agosto, tinham sido 3,7%; em setembro, 3,6%; em outubro, 3,4%. Devagar e sempre, o valor vai ficando cada vez mais próximo da meta do BC americano, de 2% para o núcleo do PCE.

No Brasil, o IPCA marcava um acumulado de 4,68% em doze meses até novembro, longe dos 10% do fim de 2021. O resultado coloca o país no segundo lugar do ranking mundial de maiores juros reais – ou seja, acima da inflação. No Brasil, estamos em 7,1%. O líder nesse quesito é o México, com 7,2%. Nos EUA, para dar uma ideia, são 2,4%.

Para 2024, a expectativa do mercado (medida semanalmente pelo Boletim Focus, do BC) é de que a inflação encerre o ano a 3,93%. Por aqui, a meta do BC para 2024 e os dois anos seguintes é de IPCA a 3%, com margem de tolerância de 1,5% – ou seja, pode variar entre 1,50% a 4,50%.

Já na Zona do Euro, a inflação em 12 meses caiu a 2,4%. Mas a pressão dos juros altos deixa marcas severas: no terceiro trimestre, o PIB da região avançou apenas 0,1%. Um cenário cristalino de estagnação.

Natural: altas de juros costumam afetar negativamente o PIB e o mercado de trabalho, reduzindo o crescimento e aumentando o desemprego. São os efeitos colaterais do único remédio eficaz contra a inflação.

A maior parte dos investidores nos EUA acreditam que o primeiro corte virá em março.

Incomum mesmo é o que tem rolado nos EUA. Eles registram um crescimento razoável (4,9% no terceiro trimestre) mesmo sob o aperto monetário – o que explica por que o mundo escapou da recessão em 2023. Dois fatores principais ajudam a justificar essa mágica:

1. Durante a pandemia, sem viagens e saindo menos de casa, as famílias conseguiram juntar um bom dinheiro, algo que os economistas batizaram de “poupança excedente”. Uma estimativa do Fed falava em uma grana extra total de US$ 2,1 trilhões nos lares das famílias americanas durante a pandemia – um PIB do México embaixo do colchão.

A reserva serviu para custear o consumo ao longo dos dois anos pós-reabertura, mesmo com a pressão dos juros altos. Um relatório do Deutsche Bank mostrou que os americanos vinham queimando suas reservas muito mais rápido que os consumidores de outras economias desenvolvidas.

2. O mercado de trabalho se manteve mais aquecido do que o previsto, mesmo sob a alta de juros. Ao fim de 2023, a taxa de desemprego era de apenas 3,7% – número alcançado em 2019 e, antes disso, só na década de 1960.

E o que temos agora é o seguinte: a inflação americana caminha em direção à meta de 2% sem que a economia tenha sofrido grandes solavancos. É o que os economistas chamam de “pouso suave”, o melhor cenário possível. E o boom recente nas bolsas indica que, com a inflação sob controle, o mercado vê os juros voltando mais hora menos hora aos seus níveis historicamente baixos.

O Fed ajudou a sustentar essa narrativa na edição de dezembro do dot-plot, documento trimestral que compila as previsões dos membros do Fed sobre os próximos movimentos dos juros. A maioria deles fala em juros a 4,75% ao final deste ano. Como o Fed costuma promover reduções de 0,25 p.p., assumiu-se que a economia americana verá três quedas de juros ao longo do ano.

É um salto de otimismo em relação à edição anterior, de setembro, que mostrava boa parte dos dirigentes cravando juros entre 5% e 5,5% ao fim deste ano.

Como falta clonazepam nas farmácias de Wall Street, os investidores já pressentem que a primeira queda deve ocorrer logo no começo do ano. Dois terços deles anteveem os juros em 5,25% já em março, segundo o CME FedWatch Tool – ferramenta que compila as expectativas dos agentes de mercado em tempo real.

Dá para cravar, então, que o aperto monetário americano chegou ao fim? É preciso ter em mente que há um delay nesse processo: juros do presente só fazem efeito no futuro – e não dá para saber quando nem quanto. É por isso que os membros do Fed consideram iniciar os cortes mesmo sem que a inflação tenha atingido sua meta: os 5,5% de hoje seguiriam freando a inflação 2024 (e 2025) afora, mesmo que a taxa comece a cair em março.

Ainda assim, a maioria dos dirigentes enxerga o núcleo do PCE chegando a alvo de 2% só em 2026, o que pode indicar um período mais longo de pressão de juros pela frente. Mais: Jerome Powell, presidente do Fed, permanece em sua postura de sobriedade, dizendo que “seria prematuro concluir com confiança que atingimos uma posição suficientemente restritiva”. É uma sinalização direta para que o mercado baixe a bola.

E há um complicador extra no cenário americano: para 2024, o desempenho do Fed no combate à inflação dividirá protagonismo com os palanques eleitorais de Republicanos e Democratas.

Biden x Trump: o retorno

Estamos entrando em um Super-Ano Eleitoral. Haverá pleitos em mais 70 países, envolvendo 2 bilhões de eleitores. Recorde histórico.

No centro de tudo, as eleições presidenciais dos EUA já chacoalham o noticiário. O pleito, agendado para 5 de novembro, deve marcar o comeback de uma disputa já travada em 2020: Biden pelo Partido Democrata, Trump pelo Republicano.

Para ambos, a campanha representará um árduo processo de restauração de imagem. Atualmente, Biden enfrenta um índice de desaprovação de 53%, perto do nível mais baixo de seu mandato. E a economia está no cerne do descontentamento: uma pesquisa da CNN apontou que 84% dos americanos se dizem preocupados com o estado da economia, e 74% temem que o custo de vida alcançará níveis insustentáveis.

Tem a ver com a inflação, claro, que reduziu o poder de compra dos americanos. Crescimento econômico à parte, os preços seguem num patamar alto demais para a maioria. Eles podem parar de subir, mas não vão diminuir. E leva anos para que os salários aumentem a ponto de acabar com o gap já criado entre a renda e os preços. Ruim para Biden, que leva a culpa por ser o ocupante do salão Oval.

O pé atrás com a atual administração dá a Trump uma vantagem competitiva: nos “swing states” – os estados sem preferência partidária definida –, ele tem a confiança de 59% dos eleitores quando o assunto é economia, contra 37% para Biden.

Só que, para conquistar essa parcela do eleitorado, Trump precisará provar que não representa um perigo para a democracia americana. Tarefa complicada, já que o ex-presidente responde hoje a 91 acusações criminais – boa parte delas relacionadas a encorajar o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, alegando (falsamente) que as eleições da época haviam sido fraudadas.

A natureza dessa disputa indica que o clima de polarização entre Republicanos e Democratas deve se acirrar. Péssima notícia para o Congresso, que tem em mãos um B.O. fiscal para resolver: o futuro da dívida.

A colcha de retalhos da dívida americana

Instituído em 1917, o teto da dívida define o limite de dinheiro que o governo americano pode pegar emprestado para bancar suas contas. Só que, desde sua criação, o teto já foi esticado ou suspenso 78 vezes. Burlada recorrentemente, a regra deixou de ter efeito sobre o controle de gastos do país.

Aconteceu pela última vez em julho de 2023, quando Biden assinou um decreto suspendendo o limite de endividamento – na época, em US$ 31,4 trilhões, e que já tinha sido ultrapassado no começo do ano. O acordo com o Congresso veio nos 45 do segundo tempo, faltando dois dias para que o país oficialmente decretasse default e desse seu primeiro calote da história.

Agora, a dívida americana já passa dos US$ 33 trilhões, equivalentes a 123% do PIB do país. A suspensão do teto vale até janeiro de 2025, e o congresso tem até lá para resolver se aumenta o limite ou o abandona de vez.

Em grandes economias como a dos EUA, dívidas públicas desta magnitude costumam assustar menos do que em nações em desenvolvimento, como o Brasil. Pelo seguinte: países desenvolvidos dispõem da confiança cega dos credores, fruto de um histórico de pagamentos polido – mesmo a dois dias do prazo, não se acreditava realmente que os EUA dariam um calote.

As moedas desses países servem como reserva de valor para os investidores, que compram títulos públicos em dólares, euros e ienes quando querem proteger suas carteiras. Por isso, é difícil imaginar um cenário em que essas economias deixariam de atrair investimento para se financiar.

Os países desenvolvidos têm se utilizado desse privilégio para bancar seus gastos. É por isso que a dívida pública da Itália corresponde a algo em torno de 144% do PIB; na França e Espanha, 111%; no Japão, incríveis 261%.

Existe, porém, uma discussão sobre quando esses números começam a passar do limite. Alguns economistas argumentam que os EUA são um daqueles casos “too big to fail”, e que a dívida segue num patamar sustentável. Um modelo econômico da Universidade da Pensilvânia estima que o país tem mais ou menos 20 anos para mudar sua trajetória fiscal – a partir daí, o calote viraria uma possibilidade real.

US$ 33 trilhões é o valor atual da dívida americana, equivalente a 123% do PIB.

Só que os passivos altos já ligaram um sinal de alerta nas principais agências de risco de crédito no mundo (Moody’s, Fitch e S&P). Na Moody’s, o rating dos EUA continua o mais alto possível: AAA. Mas, em novembro, a empresa rebaixou sua perspectiva de “estável” para “negativa”, indicando que a nota de crédito americana pode cair. Ao anunciar a decisão, a agência apontou que a polarização política no Congresso pode empacar a solução do problema da dívida.

Meses antes e utilizando o mesmo argumento, a agência Fitch rebaixou a nota dos títulos de longo prazo do governo de AAA para AA+.

O imbróglio até fez preço no mercado: em outubro, os títulos públicos americanos de 10 anos (chamados de treasuries) ultrapassaram a barreira dos 5% de rendimento, em sua maior marca desde 2007. Faz sentido porque, à medida que uma aplicação se torna mais arriscada, ela precisa compensar o risco pagando mais.

Atualmente, os treasuries já voltaram a patamares mais terráqueos, na casa dos 4%. Foi com a ajudinha daquele otimismo de que as taxas de juros devem começar a cair em breve – já que, nesse cenário, os títulos públicos passam a pagar menos. Bom para as ações, que ganham de volta a atenção dos investidores.

E bom para o Brasil, que guia sua política monetária de olho no que acontece nos EUA.

Pouso suave?

O Banco Central tem feito um trabalho cuidadoso na condução da política monetária brasileira. Nos últimos anos, o BC iniciou um processo de aperto de juros no tempo ideal para frear uma inflação que, em abril de 2022, tinha chegado a 12% a.a. Agora, com o IPCA sob controle e caminhando para a meta (de 3%), a instituição pôde iniciar a fase de afrouxamento, reduzindo os juros em doses de 0,50 p.p. a cada reunião do comitê de política monetária desde agosto de 2023.

Só que o Brasil não pode se dar ao luxo de olhar apenas para o próprio umbigo. Pelo seguinte: quando os juros dos EUA estão em alta, investidores tendem a retirar os dólares aplicados em países menos estáveis, como o nosso, para colocá-los em treasuries. Com menos verdinhas por aqui, a nossa moeda perde força e as importações encarecem. Aí os preços voltam a subir.

Para se manter atrativo ao investimento internacional, o Brasil precisa conservar seus juros a patamares altos o bastante para compensar o risco. Ou seja: um “pouso suave” da economia brasileira depende diretamente do mesmo movimento nos EUA.

Por isso, a melhora no quadro inflacionário lá fora animou o mercado com a possibilidade de cortes mais intensos por aqui, com quedas de 0,75 p.p. a cada reunião. A ver.

Banco central: o presidente agora é outro

Enquanto se apega à expectativa de juros menores para este ano, o mercado terá que se desapegar da liderança de Roberto Campos Neto, atual presidente do BC – que conquistou a confiança da Faria Lima com sua postura cautelosa.

O mandato de RCN chega ao fim em 31 de dezembro de 2024. E as especulações sobre a troca de comando devem se intensificar desde já.

Pela Lei de Autonomia do Banco Central, estabelecida em 2021, o novo comandante, a ser indicado pelo presidente da República, terá um mandato de quatro anos. Por ora, o nome mais cotado é do economista Gabriel Galípolo, que mantém uma relação próxima com Lula e entrou no ano passado para o time de diretores do Copom – o comitê responsável pelas decisões monetárias.

Além de Campos Neto, mais quatro membros se despedem da diretoria este ano: Bruno Fernandes e Paulo Sérgio de Souza, em fevereiro; Maurício Costa e Fernanda Guardado, em dezembro.

Até 2025, portanto, teremos cinco nomes integrando o comitê com a benção de Lula. Um sinal de alerta para o mercado, já que, ao longo de seu terceiro mandato, o presidente tem desafiado a conduta austera de Campos Neto e pressionado por quedas mais robustas para a Selic.

O receio é de que, aparelhando o BC com economistas próximos a sua linha ideológica, Lula faça prevalecer seu desejo de juros mais baixos a qualquer custo – o que poderia significar uma política monetária menos responsável.

Em Brasília, a alguns quilômetros do edifício-sede do BC, outra interferência do presidente deve ser observada com atenção ali na Esplanada dos Ministérios: a decisão sobre o déficit zero em 2024.

A saga da meta fiscal

Contamos mais cedo que países desenvolvidos têm certa flexibilidade ao lidar com a dívida pública. Faltou explicar o que rola deste lado da moeda.

Países em desenvolvimento, como o Brasil, precisam convencer seus investidores de que não trazem risco de calote. Para isso, eles precisam exibir um orçamento sob controle, com uma dívida razoavelmente menor que o PIB.

É assim que esses países conquistam o “grau de investimento” – um selinho dado por agências de risco para designar bons pagadores. Contando com esse reconhecimento, eles conseguem atrair mais capital e rolar suas dívidas a juros menores.

Um bom exemplo entre as nações em desenvolvimento é o do Chile, que tem nível “A” nas três grandes agências de riscos. Atualmente, o país tem uma dívida de modestos 38% do PIB.

O Brasil tinha conseguido seu selinho dourado em 2008 – mas o perdeu em 2015. Para reconquistá-lo, o país deve domar sua dívida pública, que atualmente consome 74% do PIB. Economistas consideram que um endividamento de 60% seja o cenário ideal para o nosso caso.

Só que o caminho até lá é enorme e ainda incerto. Só para estabilizar a dívida em 74%, o país precisa registrar um superávit primário de 1% nos próximos anos – isso, veja bem, só para que o passivo pare de crescer. Atualmente, a estimativa é de que o resultado de 2023 tenha cravado um déficit de 1,7%.

Para corrigir esse excesso, o Ministério da Fazenda apostou em um regime de metas progressivas: para 2024, zerar o déficit; para 2025, um superávit de 0,5%; em 2026, o tal superávit de 1%.

O déficit zero de 2024 depende do sucesso do pacote de medidas instituídas pelo governo para aumentar a arrecadação. Encabeçada por Haddad, a proposta foi basicamente a seguinte: corrigir distorções tributárias que permitiam a alguns setores e grupos pagar menos imposto do que a média. E, nessa, garantir a receita extra necessária para zerar o déficit, ou ao menos aproximar-se disso.

A iniciativa ganhou o reconhecimento das agências de rating – elas consideram que o Brasil está caminhando para um cenário fiscal mais saudável. Em dezembro, a S&P aumentou a nota de crédito do Brasil de BB- para BB. A Fitch tinha feito o mesmo em julho. Apesar de ser um avanço, porém, a nova classificação ainda está longe de indicar grau de investimento. Ela começa em BBB- (duas posições acima). Na América do Sul, além do Chile, o Peru (dívida em 32% do PIB) e a Colômbia (61%) possuem esse status.

A jornada rumo ao déficit zero, de qualquer forma, ainda é encarada com ceticismo pelo mercado. Tem um fator matemático: os ajustes propostos pelo governo vêm todos do lado da arrecadação – em nenhum momento a ideia foi cortar gastos para diminuir a dívida. É o extremo oposto do que propunha o antigo teto de gastos, instituído em 2016 e derrubado em 2023. O problema é que não dá pra garantir que os reajustes vão, de fato, trazer os bilhões estimados.

“Parece que o governo está cometendo o erro agora na direção oposta. Nos países com ajustes fiscais bem sucedidos, as políticas envolvem mais ou menos metade do ajuste pela receita e metade pela despesa. O Brasil apostou só no ajuste pela despesa entre 2017 e 2023, e agora está apostando só na receita”, diz Bráulio Borges, pesquisador FGV Ibre.

Uma revisão nas despesas também seria essencial para criar alguma margem de manobra, na qual um eventual aumento nos gastos não comprometa a saúde das contas públicas. E também permita ao país se blindar contra os altos e baixos dos ciclos das commodities – os pilares da economia brasileira, e que nos levam ao último tópico desta reportagem.

A China e o minério

Em 2023, o minério de ferro viveu uma montanha-russa – sobes e desces patrocinados pelas expectativas do mercado em relação ao governo chinês. A China, afinal, tem apresentado dificuldades para retomar o ritmo de crescimento que tinha na última década, consistentemente acima de 6% ao ano.

Em 2022, foram só 2,99%. O Banco Mundial projeta 5,2% para 2023, com uma desaceleração a 4,5% em 2024. Outro mau sinal: a China enfrenta um cenário de desemprego desafiador entre os jovens – 21% em agosto, quando o dado parou de ser divulgado pelas autoridades.

Também há uma crise imobiliária em curso. Responsável por quase 30% do PIB chinês, o setor de construção civil encontra dificuldades para arcar com suas dívidas. Nessa, as gigantes Evergrande (em 2020) e Country Garden (em 2023) anunciaram calotes bilionários.

A Vale representa 14% do Ibovespa, e sua saúde depende da China.

Por ora, o governo tem feito pouco para contornar o cenário de crescimento baixo e crise de crédito imobiliário, sem grandes pacotes para estimular a economia. Mas já anunciou medidas para o futuro: no fim de dezembro, o BC chinês disse que intensificaria os ajustes da política monetária para conter o cenário deflacionário – que sinaliza uma tendência de recessão no horizonte.

A expectativa pelos estímulos chegou à cotação do minério: alta de 55% na bolsa de Dalian ao longo de 2023.

A China é destino de mais de 60% do minério de ferro produzido no Brasil. E tem forte influência na B3, já que a Vale, maior mineradora do país, é responsável por 14% da composição do Ibovespa. Além disso, o país asiático compra 70% da nossa soja. Os rumos do dragão nos próximos meses serão primordiais para definir o desempenho do Ibovespa, e da economia brasileira como um todo.

As apostas para 2024 – na China, nos juros americanos, no ajuste das contas públicas – estão abertas. Boa sorte para todos nós.

Rio terá feriado no dia 7 de julho por causa da Cúpula dos Brics

Rio terá feriado no dia 7 de julho por causa da Cúpula dos Brics ChatGPT perde uma partida de xadrez para um videogame de 1979

ChatGPT perde uma partida de xadrez para um videogame de 1979 Confira o calendário de feriados 2025

Confira o calendário de feriados 2025 Buscas por currículo Lattes crescem 22% e somam 7 milhões de pesquisas em um ano

Buscas por currículo Lattes crescem 22% e somam 7 milhões de pesquisas em um ano UFG lança cursos gratuitos e online de tecnologia; veja como se inscrever

UFG lança cursos gratuitos e online de tecnologia; veja como se inscrever