Chegou a hora de regular as criptomoedas?

A crise de confiança nas criptomoedas ganhou novo capítulo com a quebra da FTX e reabriu o debate sobre a regulação desse mercado. Mas não há consenso: alguns temem que isso possa trazer os riscos do mundo cripto ao sistema financeiro tradicional. Entenda.

Satoshi Nakamoto publicou em 2008 o conceito daquilo que viria a ser o Bitcoin. Naquele ano, o sistema bancário e financeiro dos EUA atravessava sua maior crise desde a década de 1930. Gestada em Wall Street, a bolha imobiliária causada por critérios frouxos de concessão de crédito culminou com a quebra do banco Lehman Brothers e causou uma recessão de escala global. Foi o embrião da ideia de que bancos e governos não eram confiáveis no papel de “donos” das finanças globais, e que era preciso um sistema alternativo.

De acordo com o concepção de Satoshi, o Bitcoin navegaria em uma rede transparente e de hipervigilância, como se os usuários estivessem checando câmeras de segurança 24h por dia para garantir a segurança da moeda. Com a ascensão da cripto, os governos perderiam a capacidade de imprimir dinheiro e de interferir na economia subindo e baixando taxas de juros. Seria um mundo completamente libertário – e supostamente à prova de crises.

Corta para 2022. 15 anos depois do lançamento do Bitcoin, o que existe agora não é mais uma única criptomoeda. São mais de 10 mil. E elas são negociadas em um ecossistema complexo de empresas privadas montado para emular o setor financeiro tradicional. Mas que são majoritariamente uma caixa-preta de empresas tentando escapar de qualquer regulação.

A principal figura nesse mundo é a da exchange, empresa que ocupa ao mesmo tempo o lugar de bolsa de valores, corretora e banco no mundo cripto. Existem ainda os fundos de investimento, os derivativos e mais uma miríade de produtos que tratam de formalizar as criptos no universo dos investimentos.

A expansão dessas companhias, porém, estancou de súbito no último ano, depois que o preço do Bitcoin caiu 77%, de US$ 64 mil para coisa de US$ 16 mil. O valor somado de todas as criptos, que chegou US$ 3 trilhões, agora está em US$ 800 bilhões. Moedas implodiram, fundos e empresas quebraram em cascata, expondo fraudes e esquemas de pirâmide.

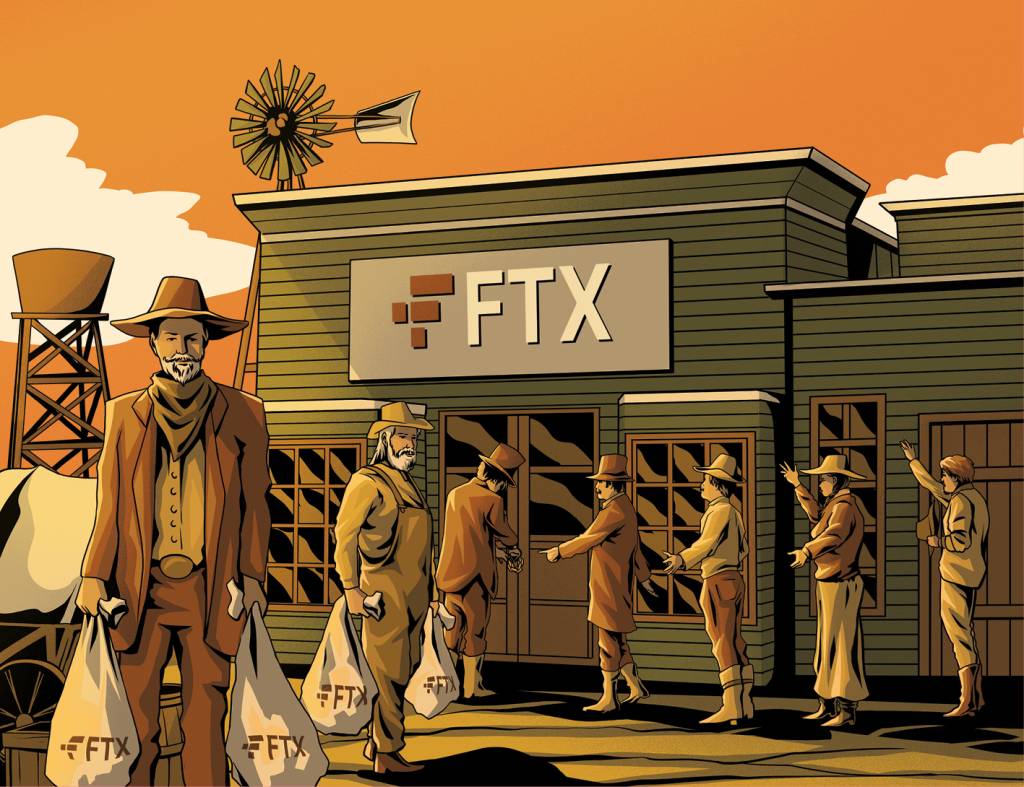

A gota d’água (até agora) foi a quebra da segunda maior exchange do mundo, a FTX. A empresa de Sam Bankman-Fried, o bilionário de 30 anos com aura de filantropo, colapsou com um tuíte.

Changpeng Zhao, CEO da maior exchange do mundo, a Binance, escreveu que sua empresa estava vendendo a criptomoeda da plataforma FTX, a FTT, por conta de “recentes revelações que vieram à luz”. Zhao acusava Bankman-Fried de aproveitar a piora do mercado para operar contra concorrentes, o que seria desleal. Isso é detalhe.

O que pegou mesmo foi o aviso de venda dos tokens na postagem, causando uma “corrida bancária” à FTX, que registrou um saque de mais de US$ 6 bilhões em 72 horas. Nenhum banco é capaz de sobreviver a uma onda de retiradas dessa magnitude. O problema? A FTX não era um banco. Em teoria, ela precisaria ter o dinheiro para devolver a todos os clientes. Não tinha. Veio à tona que, na verdade, a empresa estava usando aquela grana em outro negócio de Bankman-Fried, o fundo Alameda. E o nome disso é fraude.

No fim de dezembro, Bankman-Fried foi preso e deportado das Bahamas para os Estados Unidos. O escândalo levantou dúvidas também sobre a Binance, empresa sediada nas Ilhas Cayman, e que agora tenta provar que tem dinheiro para garantir todos os depósitos de seus clientes.

A crise de confiança fez ganhar corpo a tese de que governos deveriam tratar criptos como ativos regulados. A ideia é que a poupança de pessoas comuns estaria à mercê de golpistas agindo no vácuo legal. Com normas, as empresas ligadas a esses ativos também precisariam de regras análogas às impostas a bancos e corretoras tradicionais. Esse seria o caminho para depurar os golpistas e consolidar a reputação da indústria cripto junto aos investidores.

As regras

Enquanto a FTX colapsava, o Brasil aprovava um projeto de lei conhecido como Marco Regulatório dos Criptoativos. O texto tem três eixos. Primeiro, fixa uma definição desse tipo de ativo: “Representação digital de valor que pode ser negociada ou transferida por meios eletrônicos e utilizada para realização de pagamentos ou com propósito de investimento”.

O segundo ponto foi estabelecer que as exchanges e outras empresas do ecossistema cripto precisarão ter uma licença prévia de operação, que será dada por um órgão regulador a ser definido pelo governo federal. Espera-se que a tarefa fique com o Banco Central, que já concede licenças de operação a bancos e corretoras. Por fim, a nova lei fixa penas para quem montar pirâmides financeiras e outras fraudes com criptoativos.

As pirâmides estão por trás dos maiores crimes recentes ligados a criptos no Brasil – os casos do “Faraó dos Bitcoins” e do “Sheik dos Bitcoins”. Nos dois casos, os criadores dos esquemas captaram bilhões de reais com a promessa de rendimentos de até 20% por mês.

A lei foi sancionada no fim de dezembro e entrará em vigor em junho. Depois que o órgão regulador for designado, as exchanges ainda terão mais 180 dias para se registrar formalmente.

E talvez ela não resolva o problema que está no coração dos casos de fraude. A Câmara excluiu a exigência de segregação patrimonial do texto. A ausência dessa ferramenta foi o que permitiu à FTX usar dinheiro dos clientes para financiar o fundo Alameda. Também é o que abre brechas para a criação das pirâmides.

Para entender isso melhor, vamos examinar como funciona essa separação no mundo financeiro tradicional.

Tudo junto

A principal diferença entre um banco e uma corretora é o que eles fazem com o dinheiro de seus clientes. O banco coloca em um caixa único tudo o que chega via depósitos, e vai usando essa grana para dar crédito.

De R$ 1 mil depositados, o banco vai manter no caixa R$ 200 e usar os outros R$ 800 para emprestar. Para você está tudo certo, o seu saldo na conta continua sendo de R$ 1 mil, mesmo que 80% desse montante esteja agora na conta de outra pessoa, a que tomou o empréstimo. Essa multiplicação de dinheiro só é possível porque todo mundo acredita que, quando precisar, poderá sacar a grana. Se essa crença deixa de existir, todo mundo corre para sacar ao mesmo tempo. E a brincadeira acaba, já que nunca haverá o bastante para todo mundo.

Ao longo dos anos, e das crises financeiras, os BCs entenderam que era preciso exigir mais garantias dos bancos. Eles precisavam ter um valor mínimo de patrimônio em investimentos ultrasseguros (como títulos públicos) para proteger a instituição e o sistema financeiro como um todo de uma crise inesperada, como uma onda de calotes nos empréstimos, ou uma corrida por saques.

Se tudo der errado, há ainda a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos. O FGC serve para garantir que, mesmo com rumores de quebra de um banco, os clientes possam esperar pelo ressarcimento. A mera existência do seguro funciona como um mecanismo de prevenção à corrida por saques.

Sem esse tipo de proteção ao investidor, acontecem coisas tipo a FTX: as pessoas sacam o dinheiro até a última gota, quebrando a instituição e deixando mais um caminhão de gente a ver navios. E com riscos sistêmicos à economia.

Já as corretoras são intermediários que ajudam a investir, mas não podem usar a grana dos clientes para dar crédito. O dinheiro que você tem em ações, fundos de investimento, títulos públicos, debêntures, CDBs fica registrado no seu CPF e atado ao seu nome. Ou seja, não entra num “caixa único” da corretora.

Essa dinâmica cria a chamada segregação patrimonial, o mecanismo que impede uma instituição financeira de usar o dinheiro do cliente como bem entender. O que as corretoras podem fazer, com a autorização do investidor, é colocar ativos dele para aluguel.

Se você tem uma ação da Petrobras e não pretende vendê-la tão cedo, pode deixar o papel disponível para locação e ganhar uma grana com esse “empréstimo”. Do outro lado, alguém querendo apostar na queda das ações pega o seu papel “emprestado” para vender, e te paga uma remuneração por isso. Essa pessoa opera alavancada, ou seja, com um dinheiro que não tem. Quem se encarrega de garantir a operação é a corretora, e a B3 registra os papéis que estão alugados.

É dessa combinação de características do sistema financeiro tradicional, o crédito e o aluguel de ativos, que vem o coração da versão 3.0 das criptomoedas, as chamadas finanças descentralizadas (DeFi). O dono da criptomoeda que cede o ativo para empréstimos e outras operações ganha uma rentabilidade “sem fazer nada”, uma renda passiva.

O problema é que todo o ecossistema acaba se conectando com as exchanges, tornando coisa do passado a tal descentralização idealizada na origem do Bitcoin. Para entender melhor esse emaranhado, basta revisitar o estouro da bolha cripto de 2022.

A primeira quebra importante foi a do chamado sistema Terra-Luna (TerraUSD), um esquema de stablecoin, como são chamadas as criptomoedas que têm lastro em dólar. Depois que investidores deixaram de confiar no lastro da Terra e o valor de sua stablecoin foi a zero, a Celsius, uma corretora de cripto que investia na corretora da Terra-Luna, faliu.

Em sequência veio do fundo cripto Three Arrow Capital, e aí o Voyage. A FTX resgatou o Voyage, mas aí ela mesma não conseguiu sobreviver, levando a mais uma rodada de quebras. A BlockFi, uma DeFi que tinha recebido um financiamento da FTX, também ficou sem grana. Em suma: uma baderna.

Com a segregação patrimonial, uma parte desses negócios deixaria de ser possível – a começar pelo desvio de recursos da FTX. Daí por que a disputa no Congresso brasileiro se travou neste tópico. As exchanges nacionais, lideradas pelo Mercado Bitcoin e pela associação do setor, a ABCripto, queriam a segregação em lei. A Binance, não.

Recusa

Por anos governos e órgãos reguladores se recusaram a regular as criptos por entenderem que elas não eram moedas nem ativos. A definição clássica de moeda é que ela precisa servir como unidade de conta, reserva de valor e meio de troca. O Bitcoin e nenhuma outra criptomoeda conseguiu cumprir essa função, seja pela volatilidade das cotações, pelo custo das transações ou pela baixa aceitação.

Nos EUA, o Bitcoin acabou sendo considerado por lei uma commodity, como o ouro, que ele diz emular, ou o petróleo. Commodities são produtos padronizados e negociáveis entre pessoas. O princípio é que eles tenham alguma função, nem que seja virar aliança de casamento – só vale notar que não dá para fazer joias com os códigos de um Bitcoin, e isso torna a regulação um tanto capenga.

Hoje os participantes dessa indústria afirmam que o valor das criptomoedas está ligado à tecnologia e ao uso que a rede blockchain de cada uma delas terá no futuro. Se a função do Bitcoin é emular uma reserva de valor (pela escassez de unidades, limitadas a 21 milhões seja qual for a demanda), a do Ethereum seria se converter na principal plataforma de contratos inteligentes – aqueles que regulam informalmente a posse de um NFT, por exemplo.

“Não são moedas. São ativos. Por trás deles existem projetos de tecnologia. O tempo dirá quais são viáveis”, diz Julien Dutra, diretor de Relações Governamentais da 2TM, holding do Mercado Bitcoin.

Se essa for a tese vitoriosa, aí a regulação deveria ser tão draconiana quanto a aplicada para empresas com ações na bolsa. A SEC (a CVM americana) vem advogando, baseada em uma decisão da Suprema Corte dos EUA, que criptomoedas podem ser uma forma de captação de recursos junto a investidores para investimento em um projeto, com a expectativa de geração de lucros. Nesse caso, trataria-se de um IPO, sem tirar nem pôr. E cada moeda seria prima de uma ação – ou seja, um ativo mobiliário.

Todas as grandes exchanges, vale lembrar, têm suas próprias criptomoedas. Por um lado, elas servem para que clientes operem cripto sem pagar as taxas das redes do Bitcoin ou do Ethereum. Por outro, funcionam como cachoeiras de dinheiro.

Especuladores passam a comprar essas novas criptos na esperança de que elas subam de valor. Só isso já faz com que elas passem a valer alguma coisa (no auge das criptos, que rolou em 2021, muita coisa: só a BNB subiu 1.320% naquele ano).

Nisso, as exchanges se enchem de dólares de verdade emitindo seus dinheiros “de brinquedo”. Em suma, um faroeste em que cada instituição financeira é dona de sua própria impressora de dinheiro. Daí a preocupação da SEC.

No Brasil, a CVM começou a mostrar interesse pelo tema ao decidir, em outubro, delimitar quais criptoativos (ou tokens) seriam considerados valores mobiliários, seguindo os mesmos parâmetros da SEC.

A CVM já havia antes autorizado que fundos de investimento apliquem parte dos recursos de investidores em criptoativos. Foi daí que surgiu o primeiro ETF de criptos do mundo, criado pela gestora brasileira Hashdex. Lançado em abril de 2021, o ETF tem perda acumulada de quase 70%.

No final do ano, o regulador decidiu ampliar a quantidade de fundos autorizados a ter investimentos em criptos. Antes, isso era restrito a fundos de investimento no exterior. Agora, fundos locais poderão ter até 10% do patrimônio em criptos. Brasileiros têm mais de R$ 7 trilhões em fundos de investimentos – eis o potencial de crescimento de demanda, corte com regulação.

A mudança chega a reboque do buzz de 2020 para cá, quando a redução dos juros para enfrentar a pandemia motivou a euforia cripto. O Bitcoin subiu 1.188% até o pico, uma disparada irresistível para a maioria dos investidores individuais.

Não foi um fenômeno puramente espontâneo. Exchanges colocaram muito dinheiro em publicidade, anunciando em campeonatos esportivos, como a NFL (a liga de futebol americano). Personalidades como Tom Brady (ex-marido de Gisele Bündchen) e Kim Kardashian se tornaram “embaixadores” das marcas – ela chegou a ser multada por não informar que parte de sua produção de conteúdo sobre criptos era publicidade.

Naquele ciclo de alta, já se dizia que a novidade era a chegada dos investidores institucionais, que estariam confirmando a legitimidade da nova classe de ativos.

Agora que as criptos enfrentam uma nova crise de confiança, parte do mercado quer a chancela dos órgãos reguladores para ganhar nova vida, e atrair uma nova leva de investidores.

Assim como EUA e Brasil, outros países caminham para estabelecer suas regras. A União Europeia aprovou diretrizes básicas para os ativos e empresas, com a previsão de que elas comecem a vigorar em dois anos.

A ausência de regulamentação específica é vista como um dos motivos para que o estouro da bolha cripto tenha disseminado estragos em cascata apenas na indústria cripto, como vimos há alguns parágrafos, não no sistema financeiro bancário como um todo.

Se os bancos tivessem sido autorizados a entrar de cabeça nas criptos, o resultado poderia ser bem diferente. E trágico.

Efeito-contágio existe no sistema financeiro tradicional também – a crise de 2008 está aí para nos lembrar. Mas com regras de capital, seguros e capacidade de intervenção, os governos conseguem salvar a economia real do apocalipse.

É quase um dilema de ovo e galinha. Devem-se regular as criptos para evitar o contágio, já que investidores têm exposição às criptomoedas? Ou é melhor não regular, e deixar que as crises depurem o mercado longe do mercado de crédito tradicional?

Enquanto não há uma resposta definitiva, dois diretores do Banco Central Europeu vêm sendo vocalmente contrários à regulação. Ulrich Bindseil e Jürgen Schaaf afirmam que isso significaria um endosso às criptos, e retroalimentaria o mercado em direção a uma tecnologia que jamais produziu nada – apenas bolhas especulativas.

Por que 9 de julho é feriado? Entenda a comemoração do estado de São Paulo

Por que 9 de julho é feriado? Entenda a comemoração do estado de São Paulo Confira o calendário de feriados 2025

Confira o calendário de feriados 2025 9 de julho é feriado? Quem trabalha e quem folga na comemoração paulista?

9 de julho é feriado? Quem trabalha e quem folga na comemoração paulista? ChatGPT perde uma partida de xadrez para um videogame de 1979

ChatGPT perde uma partida de xadrez para um videogame de 1979 Funcionária grávida perde gêmeas após ser proibida de deixar a empresa para dar à luz

Funcionária grávida perde gêmeas após ser proibida de deixar a empresa para dar à luz