Superpopulação? Nada: o problema agora é falta de gente

Há 200 anos, Thomas Malthus, o primeiro demógrafo, previu que a população cresceria mais que nossa capacidade de produzir comida, gerando fome e miséria. Calhou que o problema foi o oposto: faltam jovens para abastecer o mercado de trabalho e evitar um colapso previdenciário, inclusive no Brasil. Entenda como os maiores IDHs do mundo combatem essa tendência.

Thomas Malthus, como muitos filósofos, tentou justificar o chamado “problema do mal”: se Deus é, ao mesmo tempo, bom e todo-poderoso, então por que existe fome ou doença? Não bastaria Ele estalar os dedos e pôr fim ao sofrimento? A solução do pensador britânico para esse paradoxo – alinhada com o protestantismo linha-dura da época – é que a escassez foi o método do barbudo na nuvem para ensinar a virtude do trabalho duro à humanidade. Se os primeiros caçadores-coletores tivessem comida à vontade, eles nunca teriam saído do estado selvagem e criado a civilização. (Malthus, racista como basicamente todo mundo na Europa do séc. 18, considerava africanos ou americanos nativos versões menos evoluídas do sapiens.)

O próprio Malthus, porém, notou que Deus armou uma bomba-relógio – capaz de amplificar o sofrimento em vez de reduzi-lo, em longo prazo. Com a população humana crescendo em progressão geométrica (1, 2, 4, 8, 16…), chegaria o momento em que a produção de alimento se tornaria insuficiente, mesmo que todo mundo pegasse firme no batente. E então viria um apocalipse de fome e miséria.

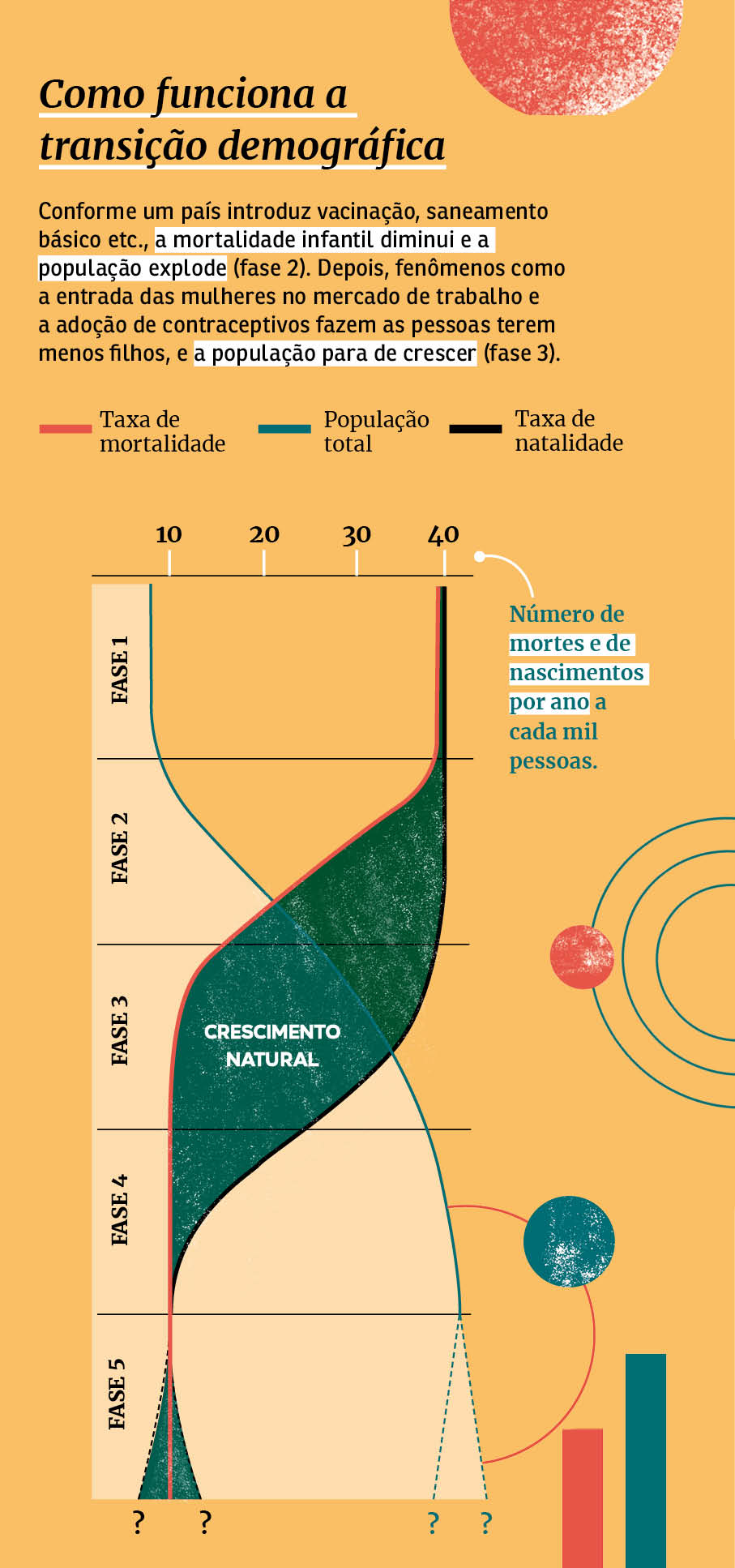

A armadilha malthusiana era um medo compreensível, mas os demógrafos de hoje sabem que a situação está sob controle. Não só porque avanços tecnológicos aumentaram de maneira exponencial nossa capacidade de produzir comida (hoje, existe o suficiente para toda a população da Terra, o problema é distribuir igualmente). Mas também porque, conforme um país enriquece e sua qualidade de vida aumenta, as pessoas têm menos filhos – um processo chamado transição demográfica, que se divide em quatro fases.

A transição demográfica

A primeira fase é a humanidade em seu estado pré-industrial: as taxas de mortalidade e natalidade são ambas altíssimas, uma equilibra a outra e a população cresce devagar – quando cresce. Com sarampo, varíola e outros micróbios à solta (mais as guerras tribais ou impérios opressores), 42,6% da população morria antes de completar o quinto ano de vida, e a expectativa de vida média era de 30 anos. Assim, da invenção da agricultura até o século 19, a população humana cresceu devagar, quase parando: demorou 300 mil anos para alcançarmos 1 bilhão de pessoas.

Depois, foram só 200 anos para alcançar os 7,9 bilhões atuais. Esse milagre dos peixes foi um oferecimento de antibióticos, vacinas, cloração da água, transfusões de sangue, soro fisiológico, sistemas de esgoto e o hábito genial de lavar as mãos antes de, por exemplo, abrir alguém com o estilete. Um conjunto de cem cientistas nascidos entre 1850 e 1950 salvaram, sozinhos, 5 bilhões de pessoas com essas ideias. Com saneamento básico e saúde pública, os bebês começam a sobreviver, mas não param de nascer – e a população explode onde quer que essas benesses sejam adotadas. Essa é a segunda fase da transição demográfica.

A terceira fase começa quando métodos anticoncepcionais entram em cena, na segunda metade do século 20, e o planejamento familiar ganha força, as mulheres acessam o mercado de trabalho e passam a priorizar suas carreiras, e a ideia de ter uma multidão de filhos para usá-los na lavoura perde o sentido, já que a população rural se urbaniza. A taxa de natalidade passa a cair, e a população cresce mais devagar.

Em certo momento, as taxas de natalidade e mortalidade se igualam, e então a população estabiliza (ou cai, caso cada mulher tenha menos de 2,1 crianças – a chamada “taxa de reposição”). Essa é a quarta fase da transição, fase em que se encontram praticamente todos os países desenvolvidos – e a solução dos medos de Malthus. Calcula-se que vamos atingir um pico de 10,4 bilhões de seres humanos em 2086, e que, daí pra frente, é ladeira abaixo.

O problema: aquela enorme população que trabalhou na fase três agora está idosa e precisa receber aposentadoria. Mas essas pessoas estavam muito ocupadas com a carreira, e não tiveram muitos filhos. Assim, não há mais jovens suficientes para abastecer o mercado de trabalho ou para contribuir com a previdência, o que transforma o INSS num esquema de pirâmide em colapso: não entram pagantes novos suficientes na base para sustentar seus avós sem que as contas públicas fiquem no vermelho.

Para adicionar complexidade à equação, não aumenta apenas o número total de aposentados, mas também o tempo pelo qual receberão aposentadoria – já que a melhora nas condições socioeconômicas dá um gás na expectativa de vida, e os idosos passam a viver décadas após entrarem nos sistemas previdenciários. Caímos na armadilha malthusiana, só que ao contrário. O problema do futuro é a falta de gente.

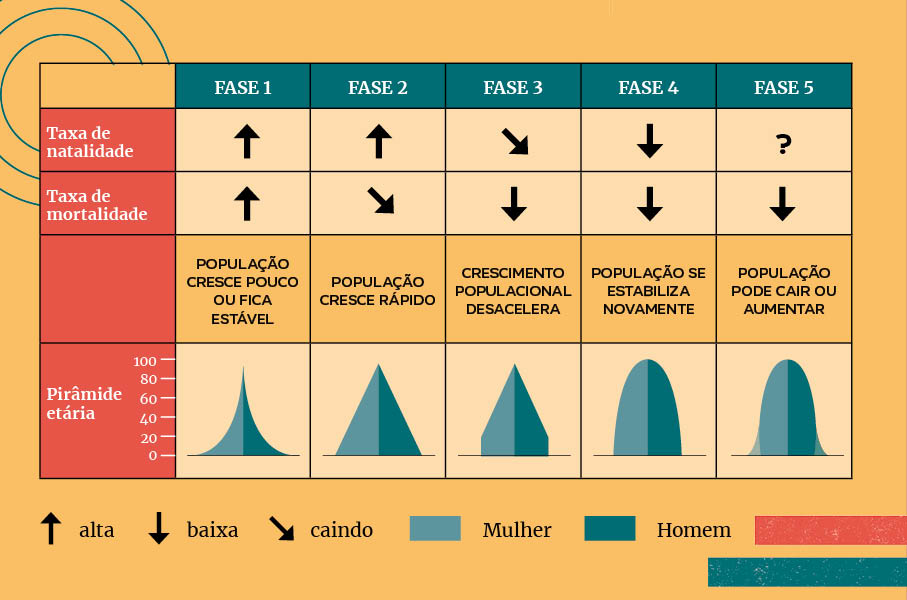

Por isso, praticamente todos os países com algum grau de desenvolvimento foram forçados e ajustar suas regras de aposentadoria, pensadas originalmente para funcionar nas fases dois e três da transição demográfica, e com uma porcentagem menor de trabalhadores informais. Em todas as grandes economias, os déficits na arrecadação aumentariam algo entre 5% e 10% ao ano até 2050 se nada for feito (veja o gráfico abaixo).

–

O Brasil, em 1939, chegou a ter 30 jovens contribuindo para cada beneficiário. Hoje, são 56,7 milhões de contribuintes para 21,8 milhões de beneficiários – uma razão de 2,6 para 1. Ou seja: para o sistema funcionar de uma forma platonicamente ideal, só se você deixasse quase metade do seu salário com a previdência. Restam duas saídas: ou pagar muito menos a título de aposentadoria ou colocar a idade mínima para o recebimento do benefício lá em cima. As reformas previdenciárias geralmente equilibram as duas medidas. Sem humanos novos chegando em volume, não há a quem apelar.

Procura-se gente

A transição demográfica é um raro consenso científico nas ciências sociais. Mas é claro que um país não se comporta com a exatidão da física newtoniana: cada um é um universo à parte, com uma transição mais rápida ou mais lenta, marcada por guerras, migrações, epidemias, crises econômicas e outras forças que se combinam de um jeito específico. E é justamente por causa dessa variedade que não conseguimos prever o futuro. O que acontece, então, depois da quarta fase de transição?

Há basicamente duas forças em jogo. Uma, claro, é a capacidade do país de convencer suas mulheres a terem mais filhos. Outra são os fluxos migratórios entrando e saindo. Em alguns lugares, os dois números estão indo para o buraco. É o caso das ex-repúblicas soviéticas no leste da Europa – países de fase quatro onde, em geral, o pessimismo impera. “Elas passaram por um declínio agudo da taxa de fecundidade nos anos 1990”, explica o alemão Timon Hellwagner, do Instituto de Pesquisas sobre Emprego (IAB, na sigla alemã).

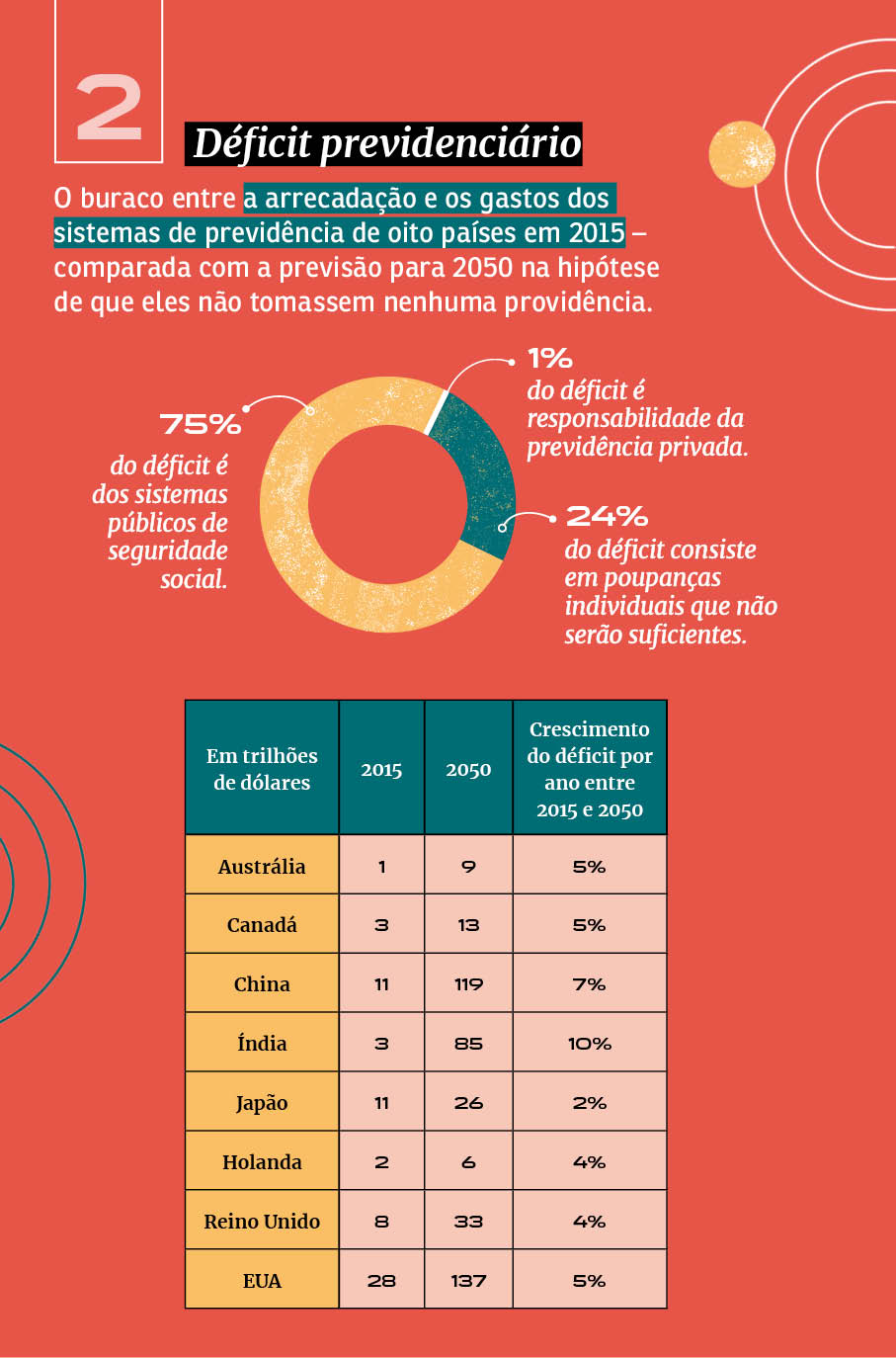

“Como causas, as pesquisas apontam para o desemprego e a incerteza econômica de modo mais geral. Junte isso à emigração – por exemplo, para a Alemanha – e temos que a população desses países está caindo. Em particular, a população em idade ativa. Por outro lado, existem países no oeste da Europa com taxas de fecundidade parecidas que estão crescendo porque recebem imigrantes.” De fato, o gráfico abaixo mostra que a população somada dos países desenvolvidos só não começou a cair ainda por causa da chegada de estrangeiros. Muitos deles têm programas para atrair mão de obra qualificada (vide o número razoável de brasileiros de classe média que se mudam, por exemplo, para o Canadá).

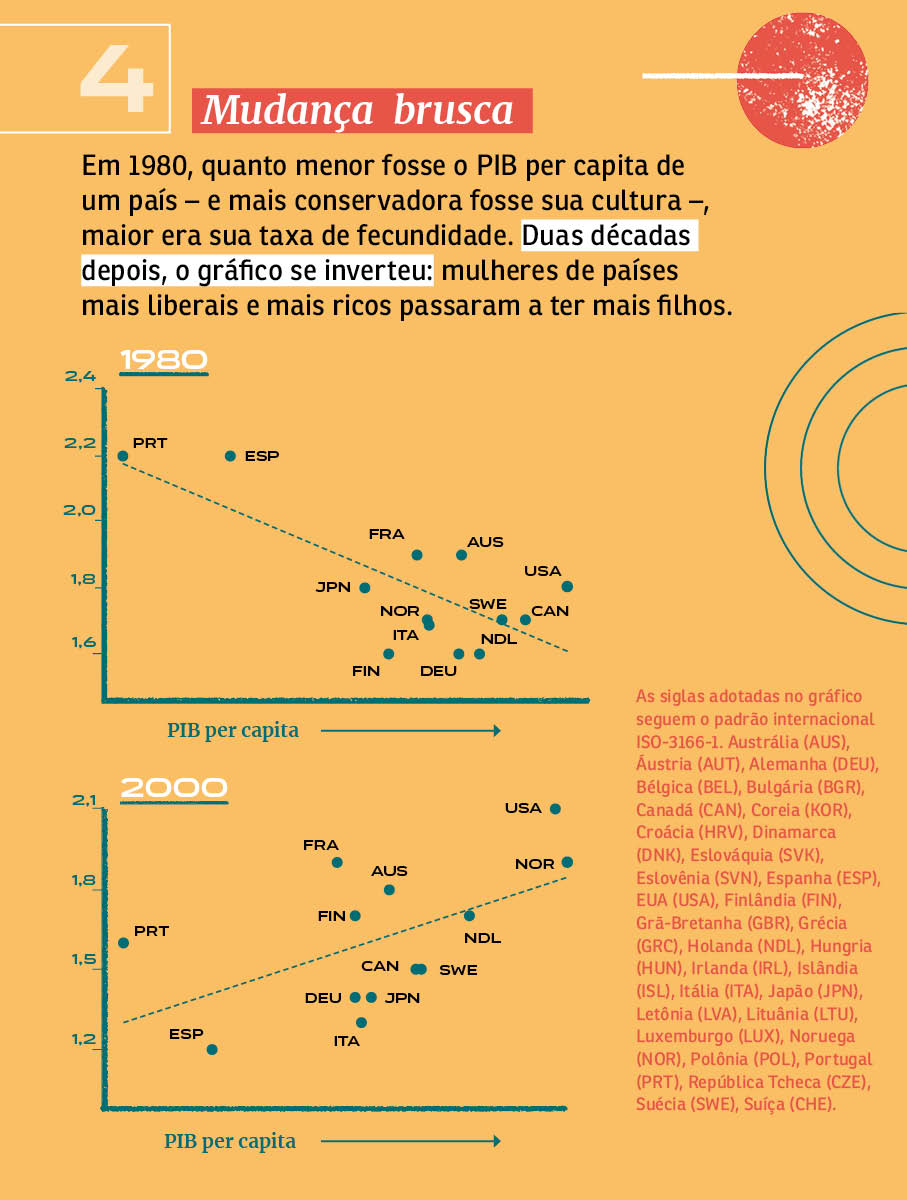

Desconsiderando a imigração, o número de países que têm políticas públicas de incentivo à gravidez cresceu de 10% para 28% entre 1975 e 2015. Em alguns deles, elas foram bem-sucedidas. Veja o gráfico abaixo, que compara taxas de fecundidade com o PIB per capita de um grupo de membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A OCDE é um clubinho de 38 países ocidentais (ou que orbitam o Ocidente) que têm democracias saudáveis e uma boa situação socioeconômica. Europa, EUA e seus aliados, essencialmente. Esse recorte ignora quase toda a população de baixa renda do mundo. Mas ele vem bem a calhar porque evidencia um fenômeno novo.

Em 1980, os membros da OCDE seguiam a regra geral da demografia, já mencionada: quanto mais rica a população, menos bebês nascem. Mas o mesmo dado, colhido no ano 2000, subverte as expectativas. Em apenas uma geração, a curva se inverteu: dentro do clube dos ricos, as mulheres de países mais ricos (como Suécia ou França) passaram a ter mais filhos que as mulheres de países menos ricos (como Portugal ou Grécia). É evidente que, no oeste da Europa, famílias de imigrantes têm um grande papel nesse crescimento. Mas não dá para atribuir o dado só aos recém-chegados.

Feminismo e fecundidade

O que dá certo nesses países? De acordo com o relatório The Economics of Fertility: A New Era (“a economia da fertilidade: uma nova era”) – produzido pelo Instituto de Economia do Trabalho IZA, na Alemanha –, “a compatibilidade entre família e carreira se tornou determinante para a fecundidade em países de renda alta. Nos lugares em que as duas coisas são fáceis de combinar, muitas mulheres têm tanto uma carreira como várias crianças, resultando em alta fecundidade e alta participação na força de trabalho. Quando carreira e família estão em conflito, menos mulheres trabalham e menos bebês nascem”.

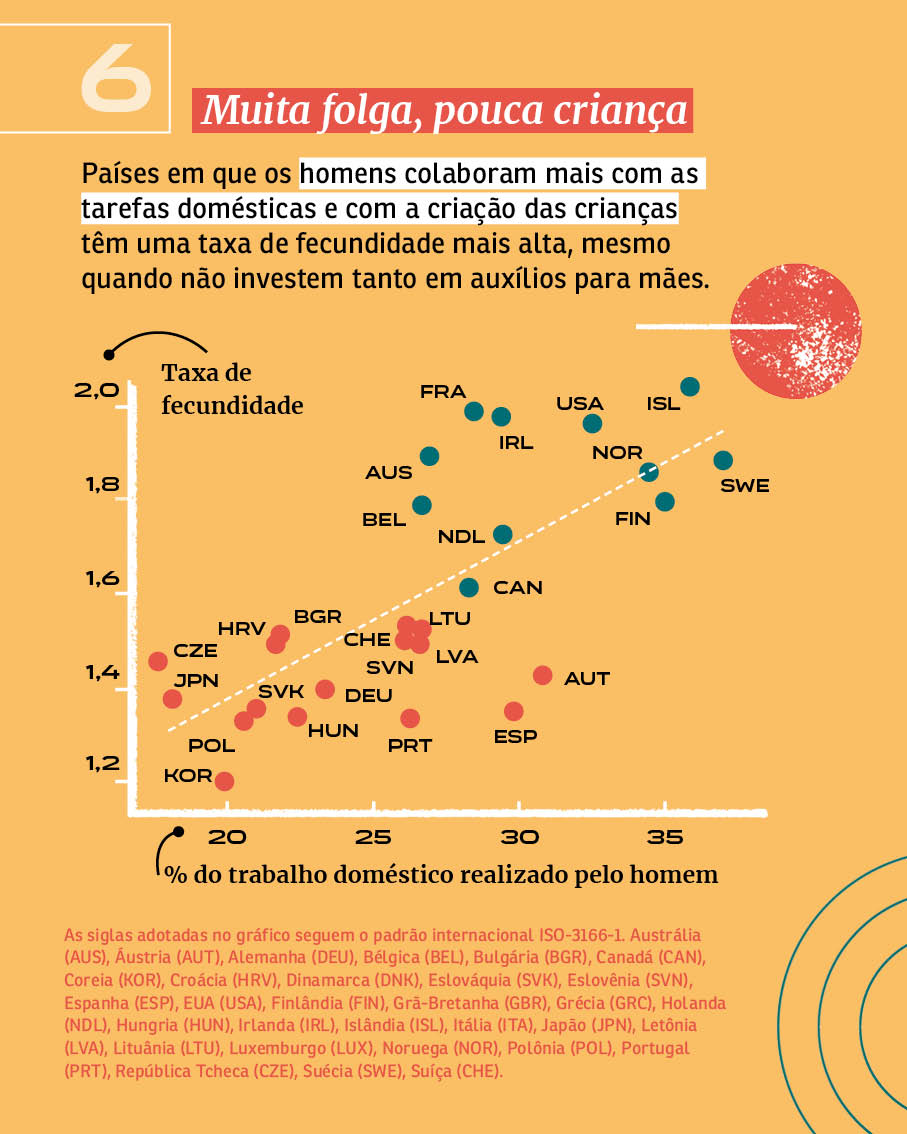

Começando pelo mais básico: os pesquisadores do IZA, ainda usando o banco de dados da OCDE, montaram um gráfico (veja abaixo) que compara a taxa de fecundidade com a porcentagem do trabalho doméstico realizada pelos homens do casal, em média, em cada país. Note que há uma correlação altíssima entre os dois números. Ou seja: pais que trocam fraldas, por si só, já ajudam o déficit populacional, ainda que o Estado não dê nenhum estímulo – caso dos EUA, que pontuam alto em natalidade e em participação masculina, mas estão entre os países que menos investem em políticas públicas para mães e bebês.

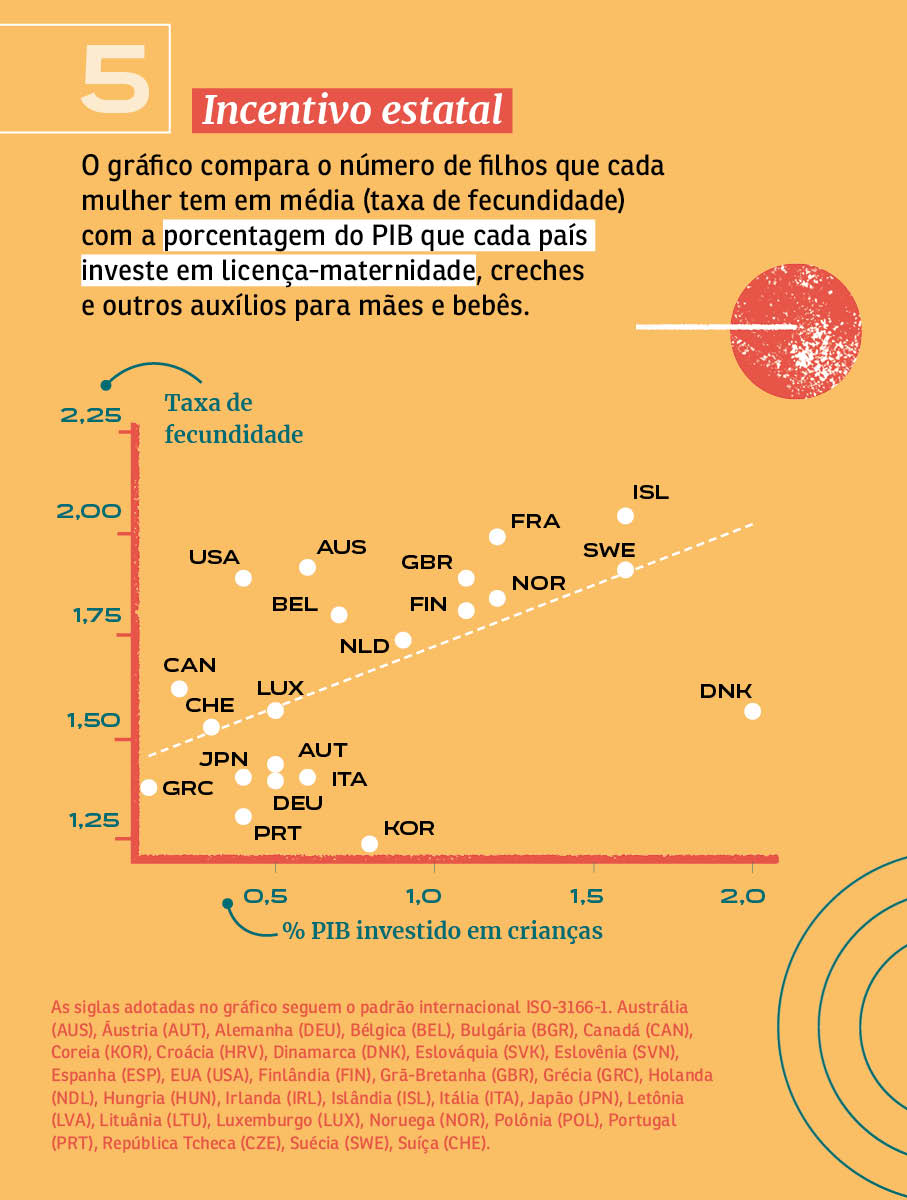

E quando há investimento? Bom, em princípio, o negócio decola. Quanto maior é a porcentagem do PIB que um país põe em creches, subsídios e licenças-maternidade, maior é a taxa de fecundidade – e maior é o número de mulheres entre 25 e 54 anos que têm um emprego. Ou seja: elas trabalham mais e têm mais filhos. Uma coisa não impede a outra. Nesse quesito, a Noruega é a campeã do mundo. O país põe US$ 18,5 mil por ano (cerca de R$ 100 mil) em cada criança do país, o equivalente a 2% do PIB. São 49 semanas (11 meses) de licença-maternidade remunerada, e 97% das crianças entre 3 e 5 anos ficam em creches pagas pelo governo.

Mas investimento, por si só, não basta. Uma das razões do sucesso da Noruega é que 44% das crianças são filhas de pais que moram juntos sem terem se casado, 13% são filhas de mães solo, e 40% das mães trabalham meio-período. Ou seja: arranjos de trabalho e família alternativos são comuns e aceitos. Se uma cultura só vê com bons olhos o casamento tradicional e cargas de trabalho pesadas, nem todas as benesses do mundo convencem as jovens a abandonarem a carreira: a Coreia do Sul, recheada de costumes conservadores, oferece um ano de licença e mais um ano de horário reduzido, mas o número de filhos por mulher atingiu uma baixa histórica de 0,81 em 2021.

O preconceito contra grávidas no mercado também é um problema. Na Europa, em 1971, apenas 26% dos países tinham leis que proibiam a demissão de gestantes. Hoje, todos têm. No leste da Ásia, onde o machismo é ainda mais institucionalizado – a China, por exemplo, fica em 89º lugar no ranking de países mais seguros para as mulheres –, esse número foi de 4% para 56%. De acordo com um relatório de 2021 do Banco Mundial, um quinto dos países (38 de 190 analisados) ainda não têm uma lei do tipo.

Mas não adianta ter lei se ninguém cumpre, é claro. Alguns países apresentam avanços promissores nessa seara. Por exemplo: a comissão do governo americano que analisa denúncias de preconceito contra grávidas recebeu 2,2 mil reclamações em 2021. Bastante, mas quase metade das 4 mil de 2010 – e o número não subiu um único ano de lá para cá. Por outro lado, os EUA ainda têm a pior licença maternidade do mundo: zero dias. No Brasil, não há dados organizados sobre reclamações, mas um levantamento da FGV com 274 mil mulheres mostra que metade foi demitida numa janela de dois anos após cumprir licença-maternidade.

Quando menos é mais

Há um outro lado nessa história. Populações em declínio são ruins para o PIB e para a previdência. Mas um planeta Terra mais vazio, com pinschers no lugar de bebês, pode não ser uma notícia tão ruim assim. Em primeiro lugar, porque o avanço da tecnologia sempre destrói empregos, e não sabemos até que ponto eles podem ser repostos. A adoção de robôs em linhas de montagem ao longo do século 20 transferiu os trabalhadores jovens e pobres para call centers ou apps como Uber e Ifood. E quando os carros estiverem andando sozinhos? “Se, por um lado, a transição demográfica reduz a mão de obra, por outro lado há um processo de avanço técnico. Vai faltar trabalho”, diz o pesquisador Róber Avila, da UFRGS.

Além disso, países com menos pessoas consomem menos recursos naturais e queimam menos combustíveis fósseis, dando uma mãozinha para as metas de redução das emissões de carbono – que, por ora, permanecem insuficientes para evitar um aquecimento catastrófico do planeta até 2100. Afinal, Malthus não estava de todo errado em prever um colapso ambiental. Ele só não contava com nossa capacidade de adiá-lo.

E é bom nós continuarmos nos virando nos trinta, porque a conta sempre chega: “Se todo mundo concordasse em se tornar vegetariano, deixando pouco ou nada de grãos para o gado, os atuais 1,4 bilhões de hectares aráveis da Terra seriam capazes de sustentar cerca de 10 bilhões de pessoas”, calculou o famoso biólogo Edward O. Wilson, de Harvard, pouco antes de morrer, em 2021. Claro que isso é uma conta de guardanapo. Uma estimativa mais pé-no-chão envolve variáveis difíceis, como a disponibilidade total de nitrogênio e fósforo, elementos essenciais para a agricultura. Mas o recado é claro: o fantasma malthusiano ainda ronda a Terra – e a meta de mantê-la habitável, seja com mais gente, seja com menos, deve estar por trás de todas as políticas públicas no século 21.

Por que 9 de julho é feriado? Entenda a comemoração do estado de São Paulo

Por que 9 de julho é feriado? Entenda a comemoração do estado de São Paulo Confira o calendário de feriados 2025

Confira o calendário de feriados 2025 ChatGPT perde uma partida de xadrez para um videogame de 1979

ChatGPT perde uma partida de xadrez para um videogame de 1979 UFS abre mil vagas para cursos de graduação a distância

UFS abre mil vagas para cursos de graduação a distância 9 de julho é feriado? Quem trabalha e quem folga na comemoração paulista?

9 de julho é feriado? Quem trabalha e quem folga na comemoração paulista?