Desastre de Mariana vira processo de R$ 230 bilhões em Londres. Entenda

No Reino Unido, uma ação coletiva de mais de 700 mil brasileiros pede uma indenização de US$ 44 bilhões à BHP e à Vale. Quem encabeça o caso é o escritório britânico Pogust Goodhead. Conheça os bastidores do caso que pode afetar a maior empresa da bolsa brasileira.

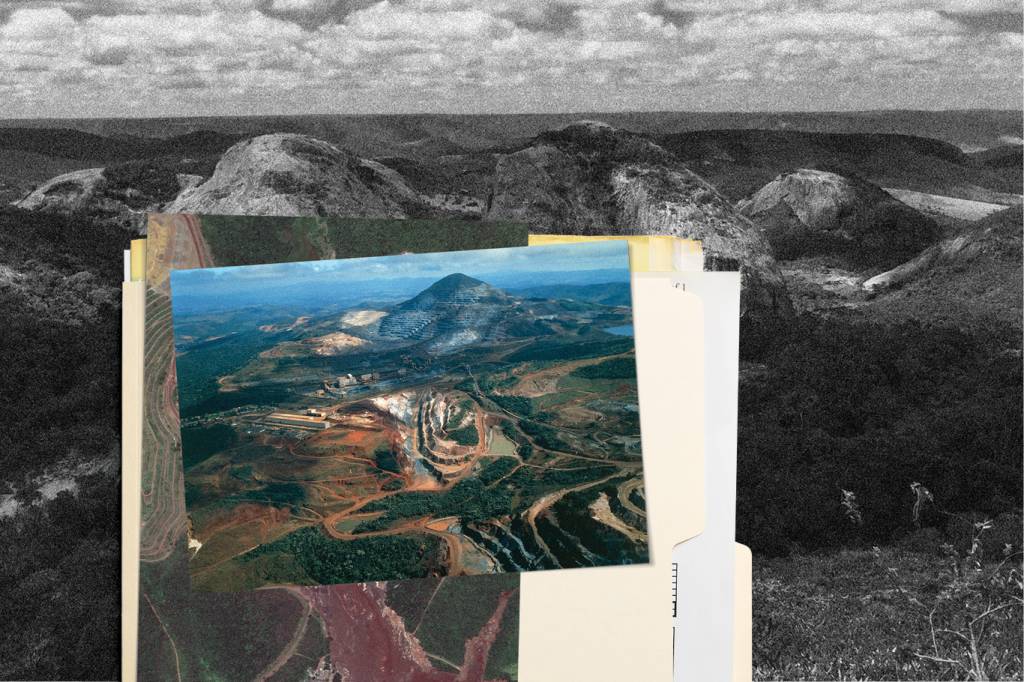

Há quase oito anos, um distrito inteiro de Minas Gerais afundou em lama. Em 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem do Fundão despejou 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração nas ruas do distrito de Bento Rodrigues, na cidade mineira de Mariana.

A barragem armazenava minerais descartados no processo de extração do minério de ferro. Quando misturada à água, a coisa ganha o aspecto de lodo. Trata-se de um método de descarte convencional – no Brasil, há mais de 900 barragens desse tipo. A do Fundão, no entanto, apresentava problemas estruturais que a Samarco, mineradora proprietária da estrutura, escolheu ignorar.

O rastro de destruição seguiu para quilômetros além de Bento Rodrigues: a lama entrou na rota do Rio Doce, que começa em Minas, passa pelo Espírito Santo e deságua no Oceano Atlântico.

O saldo da tragédia, segundo o Ministério Público Federal, foi de 19 mortos soterrados pela lama, 41 cidades e 3 reservas indígenas afetadas, 240 hectares de mata atlântica degradada e 14 toneladas de peixes mortos na rota do Rio Doce. O maior desastre ambiental da história do país.

Há também as consequências socioeconômicas: como a água ficou contaminada por metais pesados, uma decisão da Justiça de 2016 proibiu a pesca na foz do Rio Doce – medida que se mantém. Logo, os pescadores da região perderam sua fonte de renda.

Ficou decidido que as duas controladoras da Samarco – as mineradoras Vale e BHP – financiariam as indenizações aos atingidos pela lama. Ambas são colossos do setor: a Vale é a sexta maior mineradora do mundo e a companhia mais influente na bolsa brasileira (atualmente, corresponde a 13% do Ibovespa); a BHP, anglo-australiana, é a segunda maior do planeta.

Samarco, Vale e BHP criaram a Fundação Renova, organização responsável por gerir os ressarcimentos. Segundo a instituição, as ações de reparação e compensação somavam R$ 30,7 bilhões até junho deste ano. Elas envolvem indenizações em dinheiro, construção de imóveis para os desalojados e restauração florestal.

Mas esse sistema de reparações é contestado há anos: segundo dados do Ibama, 60% dos programas de reparação da Renova apresentam índice baixo ou muito baixo de implementação. Com atraso de três anos, as casas das vítimas desalojadas só começaram a ser entregues em abril deste ano. Por questões burocráticas, pescadores sem registro profissional ainda não receberam indenizações.

Enquanto isso, os processos criminais que buscam executivos culpados pela tragédia ainda se arrastam no judiciário brasileiro, com o risco de prescrever (ou seja, perder a validade devido à demora).

Por essas que centenas de milhares de pessoas decidiram procurar por reparação fora do país. Em Londres, a Pogust Goodhead, escritório de advocacia especializado em causas coletivas relacionadas a direitos humanos e ambientais, encabeça uma ação judicial que reúne 732 mil reclamantes – incluindo moradores, municípios, comunidades indígenas, quilombolas, empresas e instituições religiosas.

O maior desastre ambiental do Brasil resultou na maior ação coletiva da história do Reino Unido: ela pede uma indenização de US$ 44 bilhões aos afetados pelo desastre. São R$ 230 bilhões. O valor é sete vezes maior do que o total desembolsado pela Renova em sete anos.

Em caso de vitória, o valor da indenização deve ser dividido entre as partes de acordo com o tamanho do dano sofrido por elas. Para o município de Mariana, por exemplo, o escritório estima que a indenização possa chegar a R$ 20 bilhões.

Antes, a ação envolvia apenas a BHP – que tem sedes no Reino Unido e na Austrália, ações listadas na bolsa de Londres e é dona de 50% da Samarco. Numa sentença de agosto de 2023, a Justiça da Inglaterra decidiu incluir também a Vale, dona dos outros 50%.

Para entender como a maior empresa brasileira passa por um processo ambiental no Reino Unido, precisamos voltar seis anos no tempo.

O caso

Em 2017, o advogado britânico Tom Goodhead foi contatado por um colega carioca que representava judicialmente pescadores vítimas do desastre de Mariana. Segundo o brasileiro, seus clientes não vinham recebendo as indenizações prometidas – quando conseguiam, era com atraso ou em valor irrisório. A ideia, então, era que Tom ajudasse a abrir uma frente de investigação no exterior para aumentar a pressão sobre a BHP.

Gustavo Monaco, professor das Faculdades de Direito do Mackenzie e da USP, explica que esse tipo de caso é conhecido, no jargão do direito, como plurilocalizado. Ou seja, tem vínculos com mais de um país – nesse episódio, uma empresa britânica foi uma das responsáveis por um desastre ambiental em território brasileiro. Em situações como essa, é possível mover um processo em qualquer um dos países envolvidos, contanto que as penas não se sobreponham.

Os advogados idealizadores do caso de Mariana entenderam que, em Londres, haveria maiores chances de um desfecho mais rápido e com decisão favorável às vítimas. Além disso, no Brasil, o sistema judicial não costuma comportar ações coletivas de grande porte, que concentram um número gigantesco de pessoas em torno de um único processo. No Reino Unido, esse mecanismo é mais comum.

Interessado no caso, Tom veio ao Brasil e, ao lado de advogados brasileiros, passou a visitar municípios de MG e ES em busca de evidências que suportassem a construção de uma ação. Dali, foram uns 12 meses para reunir as bases do processo e juntar interessados. Das vindas de Tom ao Brasil, nasceu a Pogust Goodhead.

Em 2018, o escritório protocolou a ação contra a BHP na Justiça de Londres em nome de 200 mil pessoas – de lá para cá, o caso conseguiu incluir mais 532 mil interessados.

Em 2020, o tribunal inglês recusou fazer o julgamento, alegando que não havia evidências suficientes de que a Justiça brasileira fosse incapaz de assegurar a reparação das vítimas. A Pogust conseguiu reverter a decisão em 2022, e agora a ação segue.

A Pogust Goodhead estima já ter desembolsado 70 milhões de libras com o caso Mariana até aqui.

A pedido da BHP, a Vale foi incluída no processo. Por meio de um recurso judicial chamado Part 20, a BHP alegou que a mineradora brasileira deveria contribuir com o pagamento da indenização em caso de derrota na ação coletiva. A Vale, então, recorreu afirmando que a Justiça do Reino Unido não teria jurisdição sobre ela.

Em agosto, a corte negou o argumento da mineradora brasileira. Agora, a Vale tem até 10 de novembro para se defender do Part 20. Caso perca, vai funcionar assim: se a BHP for condenada pelos crimes ambientais do desastre de Mariana, as duas companhias deverão dividir o valor da indenização.

A audiência do caso está marcada para outubro de 2024.

O financiamento

Esse vai-e-vem jurídico, você deve imaginar, custa caro. São despesas com honorários dos advogados, coleta de provas, consultoria de especialistas. Ao todo, a Pogust Goodhead estima já ter desembolsado 70 milhões de libras com o caso Mariana até aqui.

Essa grana não vem dos clientes: eles só pagam quando (e se) a ação for bem sucedida. Aí o escritório tem o direito a uma parcela – que costuma ser de até 30% – do valor da indenização. Ou seja, gasta-se agora para receber só depois.

Para arcar com as despesas dos casos, o escritório usa um modelo de financiamento semelhante ao de uma startup: à base de captação de recursos com fundos de investimento.

O primeiro passo é ir atrás de casas abertas a esse tipo de negócio – costumam ser fundos de investimento alternativo ou de crédito privado. Antes de firmar o acordo, essas instituições fazem um estudo profundo dos fundamentos do escritório. Além de elementos financeiros comuns a qualquer empresa – gastos, receitas, histórico de saúde financeira. Também avaliam também a solidez dos casos em aberto.

Natural: a distribuição dos lucros entre investidores e sócios só rola quando aquela porcentagem da indenização cai na conta do escritório. Para injetar dinheiro ali, portanto, o fundo precisa ter convicção de que os casos têm boas chances de vitória. Na prática, o processo judicial se torna um ativo financeiro – e uma aposta do fundo.

São dois modelos de investimento possíveis. A instituição pode aportar em um caso específico ou em um conjunto de casos.

Em negócios de venture capital (financiamento de empresas iniciantes) e private equity (financiamento de empresas maduras), os fundos de investimento costumam ganhar influência na administração e poder de decisão nas empresas que bancam. Aqui, a coisa muda: por óbvio, os financiadores dos casos não podem dar pitacos sobre seu desenrolar na justiça – depois do investimento, eles só voltam em cena quando sai a decisão judicial.

Utilizando este modelo de negócios, a Pogust Goodhead já captou mais de 200 milhões de libras para seus 27 casos em aberto. Entre a lista de financiadores, há três fundos brasileiros: Jive, Vinci SPS e Prisma Capital.

O escritório

A advogada brasileira Ana Carolina Salomão, Chief Investment Officer do escritório e responsável pela captação de recursos, diz que a filosofia por trás desse modelo é ampliar o acesso à justiça por meio do mercado financeiro.

A lógica é a seguinte: em processos judiciais como o de Mariana, em que civis buscam reparação por danos causados por grandes empresas, há um desequilíbrio de forças entre as duas partes. As companhias têm recursos financeiros suficientes para montar um caso forte e apelar a decisões judiciais ad infinitum. Já as vítimas não costumam ter o dinheiro e o conhecimento jurídico necessários para manter uma acusação sólida.

“Quando a gente fala em acesso à justiça, não é só ir ao judiciário, mas ter certeza de que você vai ser ouvido e está ciente dos seus direitos”, diz.

O escritório tem outros quatro casos abertos contra empresas envolvidas em grandes desastres no Brasil.

Por exemplo: o caso da Pogust contra a BHP considera um número de vítimas maior do que o enumerado pelo Ministério Público. Segundo Ana, tem a ver com extensão da pesquisa feita pelo escritório para embasar o caso. Utilizando os recursos captados, foi possível pesquisar quem ficou sem acesso a água ou consumiu alimentos contaminados depois do desastre; também levantaram quanto os municípios perderam em receita tributária. Tudo isso, de acordo com a argumentação do caso, daria direito a ressarcimento.

Hoje, o escritório move 27 processos ao redor do mundo. “Basicamente estamos tratando de qualquer caso em que houve algum tipo de irregularidade corporativa”, diz Tom, que atualmente é CEO do escritório.

Além do caso de Mariana, a Pogust Goodhead tem mais quatro processos abertos contra empresas envolvidas em grandes desastres ambientais no Brasil. Eles funcionam nos mesmos moldes: levam companhias gringas ou com atuação no exterior para tribunais em seus países-sede na Europa.

Na Holanda, sede europeia da Braskem, uma ação coletiva busca responsabilizar a petroquímica pelo afundamento do solo de Maceió. Desde 2018, mais de 14 mil imóveis em cinco bairros da cidade sofrem risco de desabamento por conta da movimentação da terra causada pela mineração de sal da Braskem na região.

Também na Holanda, uma ação de 11 mil famílias busca indenização pela poluição causada pela mineração de alumínio nas comunidades de Barcarena e Abaetetuba, no Pará. O caso é movido contra a produtora de alumínio Norsk Hydro, da Noruega.

No caso de Brumadinho – quando o rompimento de uma barragem da Vale matou 270 pessoas em 2019 – a Pogust Goodhead tenta responsabilizar a TÜV SÜD, uma certificadora industrial alemã. O argumento é o de que a companhia falhou em impedir o acidente, já que concedeu um certificado de segurança à barragem alguns meses antes de seu rompimento.

Por fim, no Reino Unido, uma ação coletiva busca responsabilizar a Salic UK, acionista majoritária do frigorífico brasileiro Minerva pelo afundamento de um navio que transportava 5 mil bovinos em 2015. O acidente resultou na liberação de 700 mil litros de diesel no Rio Pará.

Casos como esses forçam companhias a internalizar os custos de desastres ambientais, e produzem um incentivo brutal para que negligências não se repitam. É a força da grana – que destrói coisas belas, mas também ergue.

Confira o calendário de feriados 2025

Confira o calendário de feriados 2025 Dia da Pizza: São Paulo lidera o mercado de pizzarias no Brasil com 32,6% dos estabelecimentos

Dia da Pizza: São Paulo lidera o mercado de pizzarias no Brasil com 32,6% dos estabelecimentos Imposto de Renda 2025: confira calendário de pagamento de restituições

Imposto de Renda 2025: confira calendário de pagamento de restituições Burnout ou Burn IN?

Burnout ou Burn IN? Google disponibiliza Gemini Pro e 2 TB de armazenamento de graça para estudantes

Google disponibiliza Gemini Pro e 2 TB de armazenamento de graça para estudantes