R.I.P. home office: entenda por que empresas estão voltando para o escritório

O número de dias da semana em home office caiu 40% no mundo, e quase 50% no Brasil, desde 2022. Entre as novas vagas, a imensa maioria é totalmente presencial. Enquanto o modelo remoto perde o gás, porém, outra ideia se levanta: a da semana de quatro dias.

“Scriptorium” era o termo usado, na Idade Média, para descrever o local onde os escribas dos mosteiros trabalhavam, copiando livros à mão. A ideia era ser um ambiente silencioso, solitário, focado totalmente na labuta, e que reunisse todos os equipamentos necessários para a missão – penas, tintas, pergaminhos… Não à toa o termo significa, literalmente, “lugar para escrever”.

Séculos depois o termo monástico migraria para as corporações. Uma das primeiras a adotar o “escritório” foi a Companhia das Índias Orientais, empresa do governo britânico que gerenciava os negócios do país nas colônias asiáticas. O prédio exclusivo para as atividades profissionais foi inaugurado em 1729, no centro de Londres, 129 anos depois do nascimento da companhia (antes, a administração se dava a partir das casas dos gestores mesmo).

A proliferação dos escritórios dali em diante fez com que eles parecessem fazer parte da natureza. Ninguém cogitava ser possível administrar qualquer coisa sem sair de casa. Até que veio a… Pandemia? Não. Mesmo antes de 2020 já se pensava a sério em acabar com os escritórios.

Peter Drucker, o pai da administração moderna, escreveu em 1993: “Agora é infinitamente mais fácil, barato e rápido fazer o que o século 19 não conseguiu: levar a informação – e, com ela, o trabalho de escritório – para onde as pessoas estão. As ferramentas para isso já existem: telefone, correio eletrônico, fax, computador pessoal, modem e assim por diante”.

Só que nem mesmo a ascensão da tecnologia conseguiu abalar o ecossistema do trabalho. Antes da pandemia, só 5% dos brasileiros empregados faziam home office em algum nível, segundo o IBGE. Os níveis em outros países eram parecidos.

Até que, agora sim, veio a Covid. A adaptação forçada ao teletrabalho provou que dava, de fato, para fazer o trabalho de escritório à distância. Do dia para a noite, o home office caiu no gosto de todos.

A euforia da época estampou manchetes de tom épico. A revista The Atlantic afirmou que o home office “veio para ficar”. O Financial Times perguntou se seria “o fim do escritório”. A The Economist foi mais categórica na sua chamada: “a morte do escritório”, sem interrogação mesmo.

É que as empresas viviam mesmo uma espécie de lua de mel com o teletrabalho. Antes resistentes, perceberam que o modelo remoto era viável, e, não menos importante, ajudava a cortar os custos de escritório. As big techs, mais despojadas, lideraram esse movimento. Mesmo quando a vacinação chegou e a pandemia arrefeceu, todas estenderam o período do trabalho em casa. O Twitter (pré-Elon Musk) foi mais ousado e bateu o martelo: o home office ali seria “para sempre”.

Mais: o termo anywhere office, uma espécie de home office turbinado, ganhou força. Até mesmo aqui na Você S/A: “A ideia de trabalhar de qualquer lugar do país, ou do mundo, é uma realidade que tem tudo para sobreviver à pandemia”, afirmamos em agosto de 2021.

Só que a lua de mel acabou em divórcio. De 2022 em diante, as empresas em geral tiveram uma rápida e forte mudança de postura, e estão voltando com tudo ao escritório. Ao mesmo tempo, funcionários batem o pé e incluem a flexibilidade entre suas exigências – mas, nesse cabo de guerra, formam o lado mais fraco. É o fim do home office?

Velho normal

A perda da força do teletrabalho é vista com clareza em episódios emblemáticos de grandes empresas nos últimos meses. Em especial nas gigantes americanas, que costumam ditar os padrões mundo afora.

Apple, Amazon, Alphabet (do Google) e Meta (do Facebook), que haviam liberado a maior parte dos seus funcionários para o teletrabalho integral, passaram a exigir pelo menos três dias presenciais por semana. No caso do Google, a presença dos funcionários passou a ser rastreada e é usada como critério nas avaliações de performance. O Twitter, então, nem se fala: Elon Musk é inimigo mortal do home office e chegou a afirmar que o modelo é “moralmente errado”.

Disney, Salesforce, BlackRock e Goldman Sachs são outras grandes dos EUA que exigiram a volta ao escritório, integral ou parcialmente.

Talvez o caso mais emblemático da “morte do home office” tenha sido o do Zoom, a empresa do software de chamadas de vídeo. Por motivos óbvios, a marca se tornou símbolo do trabalho remoto na pandemia. Em 2020, o número de participantes em reuniões diárias do Zoom saltou para mais de 300 milhões, de só 10 milhões no ano anterior.

E agora ela mesma quer que seus funcionários voltem ao escritório ao menos duas vezes por semana, alegando que isso seria “mais efetivo para a empresa”.

De qualquer forma, para além das techs americanas, o movimento acontece em todo o mundo. Um levantamento da empresa Unispace entrevistou 9.500 funcionários e 6.650 empregadores de 17 países. E descobriu que, nos últimos meses, 72% das companhias implantaram políticas de retorno ao escritório (seja aumentando o número de dias presenciais, seja excluindo o home office).

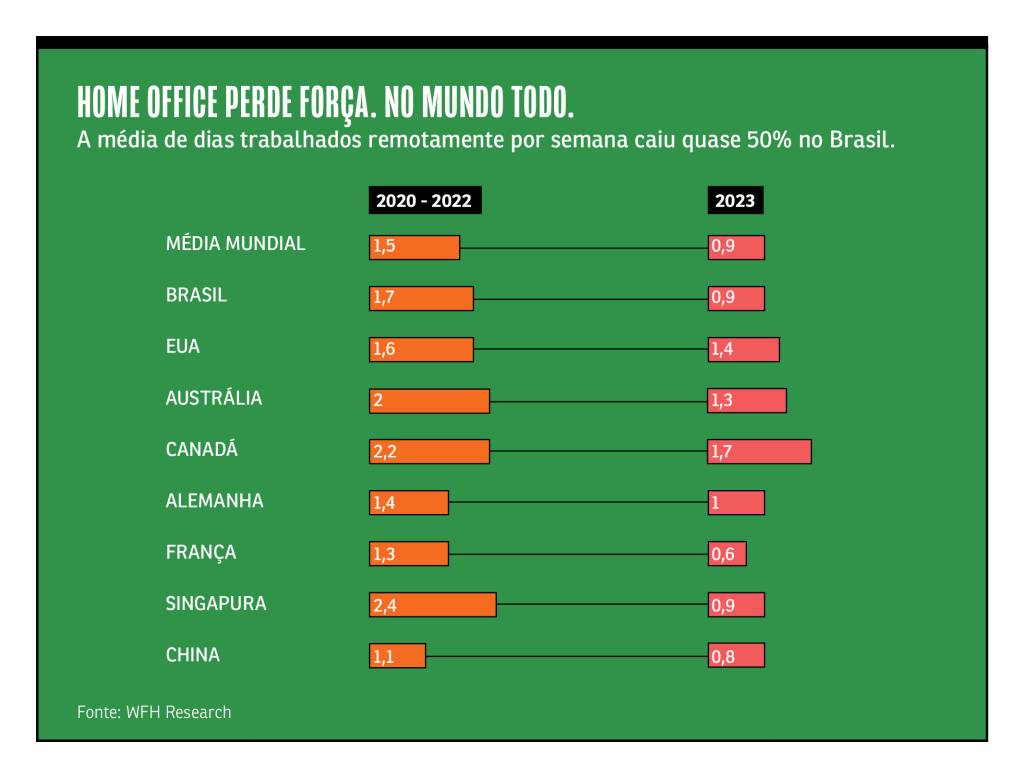

Como resultado, o tempo trabalhado remotamente vem caindo. O WFH Research, grupo de pesquisa voltado para o trabalho remoto e liderado por Nicholas Bloom, da Universidade Stanford, acompanha esses números no mundo todo em pesquisas periódicas. Entre meados de 2021 e início de 2022, a média global de home office foi de 1,5 dia por semana, segundo uma pesquisa com mais de 33 mil participantes. No Brasil, o número era maior: 1,7 dia em casa.

Só que, quando repetiram a pesquisa entre abril e maio de 2023, os números mudaram. A média global caiu para 0,9 dias/semana em casa, e também é esse o novo patamar do Brasil – o que representa uma queda de quase 50% no tempo de teletrabalho por aqui.

–Quem está na linha de frente do recrutamento percebe a mudança de perto. “Até empresas que, no passado, disseram que continuariam 100% home office estão voltando para o escritório”, diz Ana Paula Prado, CEO da plataforma de vagas de empregos Infojobs. “É, acima de tudo, uma mudança de opinião sobre os regimes.”

Um levantamento da Infojobs de janeiro deste ano, com base em 7.010 vagas de emprego, mostra que o trabalho totalmente presencial aparecia em 94,8% delas. O totalmente remoto, em 2,7%; o híbrido, só 2,48%.

Outra pesquisa, do LinkedIn, confirma a tendência de queda no Brasil. Em fevereiro deste ano, quase 25% das vagas ofertadas na rede mencionaram a possibilidade de trabalhar remoto – incluindo aqui formato híbrido. Um ano antes, esse número era de 39%.

Ao mesmo tempo, gerentes da empresa de recrutamento Robert Half ouvidos pela Você S/A garantem que, em muitos casos, candidatos perguntam primeiro pelo regime de trabalho da vaga e só depois querem saber da remuneração – o que evidencia a importância dada ao tema pela mão de obra, especialmente a mais qualificada.

Exatamente por conta dessas exigências empresas têm relutado em acabar de vez com o home office, optando por manter algum regime híbrido. Esse é, inclusive, o modelo preferido dos trabalhadores, acima do totalmente remoto. O problema é que, mesmo assim, há impasses: quantos dias por semana devem ser no escritório? As empresas querem mais; os funcionários, menos.

No mundo todo, a média de dias desejados por trabalhadores para o home office fica em 2 por semana, mas empresas planejam ceder só um – em geral, a sexta-feira, um benefício à la short fridays. Os dados são novamente do WFH Research.

No Brasil, empregados querem uma média de 2,5 dias remotos, mas companhias estão dispostas a oferecer pouco mais de um dia. Nos EUA, funcionários querem um pouco mais de 2,5 dias remotos, enquanto empresas cedem 2 dias. Há um claro descompasso.

Cabo de guerra

Os motivos do impasse são óbvios. O home office caiu nas graças dos trabalhadores por vários motivos. O mais citado em pesquisas qualitativas é a economia de tempo e dinheiro por não ter de se deslocar até o local de trabalho.

Entre os pontos negativos, os homeofficers reconhecem que a menor interação com os colegas é um problema. Até por isso 76% consideram o modelo híbrido ideal, segundo uma pesquisa da Robert Half.

Do lado das empresas, porém, os motivos para justificar a volta ao escritório variam bastante. “[Dos empregadores], já ouvimos argumentos de que o presencial traz um controle maior da cultura da empresa, por exemplo, e também que contribui para a colaboração entre as pessoas”, diz Ana Paula, da Infojobs. “Tem também o caso das empresas que investiram em escritórios, então precisam justificar o investimento com o trabalho presencial.”

Um argumento, porém, é o mais forte do lado das companhias: o da questão da produtividade. É quase um paradoxo: desde o começo da pandemia, diversos questionários com pessoas que migraram para o regime remoto mostravam que a enorme maioria se considerava mais produtiva em casa. Até algumas empresas, no começo, confirmavam que a performance era melhor, ou ao menos igual, durante a lua de mel com o regime.

Mas novos estudos colocam essa afirmação em xeque. A autoavaliação não é uma métrica confiável para esse tipo de análise, porque outros fatores podem confundir – trabalhadores podem se sentir mais produtivos porque estão menos estressados, por exemplo, sem necessariamente terem uma performance melhor.

Nos últimos meses, pesquisas que visaram a comparar a entrega entre grupos de empresas nos dois regimes mostraram um cenário mais complexo. O mais impactante foi um artigo do MIT, que analisou o desempenho de trabalhadores de uma empresa indiana de data entry (o trabalho de preencher informações num banco de dados). A conclusão: quem fazia home office era 18% menos produtivo.

Outro experimento, feito por economistas do Fed de Nova York, focou em trabalhadores de um call center americano. A conclusão foi a mesma: o home office diminui a produtividade – nesse caso, queda de 4%. Outras pesquisas recentes chegaram a conclusões parecidas, ainda que o debate siga de pé.

De qualquer forma, esses estudos focaram em analisar o trabalho totalmente remoto. Quando falamos de regime híbrido, a história é outra. Pesquisadores de Harvard, analisando a performance de trabalhadores em regime híbrido numa ONG em Bangladesh, concluíram que aqueles que iam ao escritório apenas duas ou três vezes por semana produziam mais do que os colegas 100% presenciais. Empresas que querem acabar com essa flexibilidade do híbrido citando a produtividade, então, provavelmente estão enganadas.

O que muda

Mesmo assim, nada indica que elas vão recuar da postura pró-presencial. Dessa forma, a volta ao escritório deve ter impactos profundos no mercado de trabalho mundial.

Um dos problemas está sendo enfrentado pelas próprias empresas. Na onda do anywhere office, muitos trabalhadores aproveitaram o regime totalmente remoto para se mudar de cidade, ou de país. As companhias também aproveitaram para contratar funcionários sem levar em conta o critério geográfico. E agora não sabem bem o que fazer com os profissionais que não têm como ir à sede.

Por enquanto, elas adiam o impasse para depois. No caso da Zoom, por exemplo, a ordem de volta ao escritório só foi válida para quem vive a até 80 km da sede da empresa, em São Francisco. Estabelecer algum raio de proximidade é o que a maioria das companhias vem fazendo.

Quando a exigência é mais dura, porém, a bomba estoura. Aconteceu na Amazon: a empresa passou a pedir que funcionários que moravam longe voltassem ao escritório mais próximo. Para muitos, isso significava mudar de estado. Resultado: vários trabalhadores preferiram pedir as contas do que ter de se mudar.

Em meio a essa transição, outro dilema levantado por especialistas é sobre a inclusão no mercado de trabalho. O home office tornou-se um grande aliado para a diversidade. Foi o que aconteceu, por exemplo, no caso de pessoas com deficiência.

Nos EUA, uma análise de 2022 do Economic Innovation Group concluiu que a probabilidade de uma pessoa com deficiência ser contratada aumentou em 3,5 pontos percentuais depois da pandemia, por conta do trabalho remoto. É um aumento significativo, considerando que só 48% dos adultos americanos com deficiência integram o mercado de trabalho. Agora, especialistas e associações que representam esse grupo expressam preocupação com a retomada do escritório.

Outro grupo altamente afetado é o de mulheres com filhos. No começo de 2023, 75% das mães americanas estavam empregadas – um recorde histórico. E o que explica isso, em grande parte, é a adoção do regime remoto, que permite às mulheres manejar melhor a dupla jornada.

Só que a volta do escritório já está tendo impactos nesse grupo. De acordo com uma pesquisa do Motherly, um portal americano dedicado à maternidade, 18% das mães americanas que trabalham trocaram de emprego ou pediram demissão no ano passado, sendo que a falta de flexibilidade foi uma das duas razões mais citadas. (A outra foi não conseguir pagar por creches.)

No Brasil não há dados que mostrem a mesma dinâmica, mas números recentes do IBGE revelam que as mulheres fazem mais home office, total ou parcial, do que homens: 8,7% vs. 6,8%.

É o fim?

Por mais que empresas tenham se mostrado ferozes na sua volta ao escritório, não dá para dizer que o home office morreu de vez.

Vale lembrar que, como o trabalho remoto segue entre as maiores prioridades dos candidatos, a insistência no presencial pode ser um tiro no pé das empresas quando o assunto é atração e retenção de talentos.

Entre 2021 e 2022, o mercado de trabalho global ficou especialmente aquecido, a ponto de sobrarem vagas e faltarem candidatos. Nessa guerra por mão de obra, as empresas tiveram que ceder e apostaram em modelos mais flexíveis de trabalho, justamente para atrair os melhores talentos.

Em 2023, a dinâmica se reverteu e o mercado esfriou. Nisso, empresas aproveitaram para voltar atrás e tomar decisões impopulares entre trabalhadores, que, com menos poder de escolha, tiveram de aceitar. Mas, num eventual cenário de aquecimento, a dinâmica pode voltar.

“Acredito que o híbrido é a realidade e não tem muito como fugir disso”, opina Fernando Mantovani, diretor da Robert Half. “Algumas empresas optaram pelo regime 100% presencial, e isso pode ou não ser um problema competitivo. Depende muito do perfil da empresa e dos funcionários.”

De qualquer forma, a tolerância com o número de dias para trabalhar em casa segue caindo, para desgosto da maior parte dos profissionais. Mas nem tudo está perdido. Outro tema, antes obscuro, passou a ganhar força. E se, em vez de discutirmos o modelo de trabalho, não questionamos a duração dele?

Pois é: a ideia de trabalhar apenas quatro dias por semana vem ganhando força, e pode ser a grande nova tendência da flexibilidade nos escritórios.

#Quintou?

Trabalhar cinco dias por semana e folgar os dois restantes é algo tão normalizado em praticamente todo o mundo que parece uma construção natural. Não é. O padrão de labuta e descanso como conhecemos é uma invenção relativamente recente.

O que é, sim, milenarmente enraizado na humanidade é o padrão de organizar a rotina em ciclos de sete dias. Numa época em que a religião servia como CLT, só um deles ficava reservado para o repouso. Para os cristãos, o domingo; para os judeus, o sábado, enquanto o dia sagrado para os muçulmanos é a sexta.

Foi só no final do século 19, quando a tecnologia permitiu automatizar partes da produção nas fábricas, que começou a ser possível vislumbrar um final de semana maior – primeiro na Inglaterra, depois nos Estados Unidos. A grande virada aconteceu em 1926, com Henry Ford.

Foi uma jogada de mestre do empreendedor: aumentar o descanso dos trabalhadores industriais seria bom para a economia como um todo porque eles aproveitariam o tempo livre consumindo. “Quem tem mais lazer precisa de mais roupas”, Ford escreveu na época. “Eles comem uma variedade maior de alimentos [nos dias de folga], e precisam usar mais os veículos.”

Dois anos depois, grandes sindicatos já incluíam essa redução na jornada nas suas reivindicações, e o fim de semana de dois dias foi gradualmente tomando conta do universo do trabalho.

A adoção da semana de “apenas” cinco dias úteis fez crer que esse seria só o começo. Em 1930, o economista John Maynard Keynes previu, num artigo intitulado “As oportunidades econômicas para nossos netos”, que a jornada seria reduzida para apenas quinze horas semanais, ou três horas diárias, em um século. Richard Nixon chegou a dizer, em 1956, quando era vice-presidente dos EUA, que a semana de trabalho de quatro dias chegaria “em um futuro não tão distante”.

O resto, você sabe: não rolou. Mesmo que a média de horas trabalhadas venha diminuindo gradualmente (em especial nos países desenvolvidos), quintar na sexta sempre pareceu uma utopia. Mas isso está mudando.

Tanto que a United Auto Workers, um dos maiores sindicatos de trabalhadores do setor automotivo americano, incorporou a exigência de uma jornada de 32 horas na greve iniciada em setembro – hoje eles trabalham 40 horas; ou seja, cortar oito seria matar um dia da semana. O que mudou?

Bombou

Começou em 2018, quando o empreendedor neozelandês Andrew Barnes leu um artigo na Economist dizendo que muitos trabalhadores só eram produtivos por algo entre uma hora e meia e três horas por dia. Surgiu a ideia: daria para encurtar a jornada sem danos à empresa, focando em cortar as horas improdutivas.

Ele decidiu testar na sua própria companhia de serviços financeiros, a Perpetual Guardian. O modelo escolhido foi o que Barnes apelidou de “100-80-100”: os 240 funcionários recebem 100% do salário, cumprem apenas 80% da jornada de trabalho, e devem atender 100% das demandas.

Funcionou. A porcentagem de trabalhadores que se diziam estressados caiu de 45% para 38%; 78% diziam ter um bom equilíbrio entre vida profissional e pessoal no novo regime, contra 54% na semana de cinco dias. O engajamento, no geral, aumentou, e, mais importante: a performance se manteve intacta, mostrando que a produtividade aumentou.

Em novembro daquele ano, a Perpetual Guardian decidiu transformar a mudança em permanente. E Barnes decidiu espalhar a palavra da semana de quatro dias pelo mundo.

Fundou, então, a 4 Day Week Global. A entidade é a responsável por colocar em prática vários experimentos em diversos países, se reunindo com instituições locais para recrutar empresas que topem testar o modelo, além de ter parcerias com importantes universidades, como a americana Boston College, que medem e analisam as métricas dos projetos.

Já aconteceram testes nos EUA, Reino Unido, Canadá e Austrália, além da Nova Zelândia. Eles seguem também em países em desenvolvimento – África do Sul e, mais recentemente, Brasil. Por aqui, a 4 Day Week organiza um experimento em parceria com a Reconnect Happiness At Work, uma companhia focada em bem-estar corporativo, e também tem participação de FGV, WeWork e Boston College.

O experimento começou em setembro, com 21 empresas selecionadas, mas os três meses iniciais são focados no planejamento, conta Renata Rivetti, CEO da Reconnect Happiness At Work. Durante esse período, cada empresa terá autonomia para decidir os detalhes do modelo adotado e os funcionários receberão orientações para a transição. A execução durará seis meses.

Entre as empresas participantes há grande diversidade de tamanho e área: editoras de livros, escritório de advocacia, TI e até um hospital, que adotará o regime no setor administrativo.

Funciona mesmo?

Todo esse esforço não é à toa. A adoção de uma semana de quatro dias é, de fato, uma ideia que parece funcionar. Há evidências científicas.

Mesmo antes da iniciativa global nascida na Nova Zelândia, estudos já mostravam os benefícios de uma redução na jornada de trabalho. O mais conhecido é um relatório da Islândia, que combina os resultados de dois experimentos feitos no país, um pelo governo federal e o outro pelo município de Reykjavik, a capital. Juntas, as iniciativas contaram com mais de 1% de toda a força de trabalho da pequena nação nórdica, de 370 mil habitantes.

Funcionários públicos islandeses reduziram suas jornadas, tipicamente de 40 horas, para 35 ou 36 horas. Não era, necessariamente, uma semana de quatro dias, mas os participantes tinham liberdade para combinar com os gestores a organização da rotina semanal, incluindo tirar um dia inteiro de folga.

A performance se manteve inalterada, enquanto os níveis de estresse despencaram e a qualidade da saúde mental aumentou. Isso fez com que o próprio governo passasse a incentivar a jornada mais curta.

Em 2019, a Microsoft Japão decidiu também testar o modelo, dando cinco folgas seguidas às sextas-feiras para seus mais de 2.300 funcionários. Além da melhora do bem-estar, a produtividade aumentou em impressionantes 40%, segundo um comunicado da própria companhia.

Até agora, o maior estudo do 4 Day Week aconteceu no Reino Unido, onde 2.900 funcionários de 61 empresas participaram entre junho e dezembro de 2022. Foi um sucesso: 43% dos colaboradores relataram melhora na sua saúde mental, e 55% foi o aumento na produtividade. 90% afirmaram que querem continuar no modelo, e 15% chegaram a dizer que não voltariam para a semana de cinco dias nem por um salário maior. O turnover despencou 57%.

Para as empresas, os resultados foram igualmente bons. Numa pesquisa de avaliação, uma nota de 8,5/10 para a experiência. E impressionantes 92% decidiram prolongar o teste com a semana de quatro dias, sendo que 18 das 61 companhias já bateram o martelo: vão adotar o modelo de vez.

O dado mais importante, porém, é outro: as receitas das empresas cresceram, em média, 1,4% durante o experimento.

Como a conta fecha

À primeira vista, pode parecer estranho que menos tempo de trabalho leve a um aumento nos resultados. Mas o saldo é simples: colaboradores menos estressados, mais saudáveis e engajados produzem mais, a ponto de compensar.

Não só. A redução da jornada obriga a empresa e os trabalhadores a repensarem, na marra, o modo de produção, cortando horas inúteis e focando no aumento da produtividade.

Renata Rivetti, que encabeça o experimento no Brasil, elenca dois principais eixos para atingir esse objetivo. O primeiro é a otimização das reuniões improdutivas, velhas inimigas. É consenso que reuniões que poderiam ter sido um e-mail consomem horas e horas da rotina profissional, e há dados que comprovam: um estudo da Universidade da Carolina do Norte concluiu que 31% das reuniões são inúteis – na opinião dos próprios participantes –, e custam às grandes empresas americanas US$ 101 milhões por ano em perda de produtividade.

A dica aqui é apostar em reuniões com pautas e tempo de duração bem definidos, só incluir quem realmente é necessário na conversa e substituir informes e esclarecimentos que não precisam de debate por e-mails ou mensagens de texto.

O segundo eixo é a eliminação de distrações e o estabelecimento de momentos de foco total. Mensagens de texto, redes sociais, e-mails e conversas com os colegas atrapalham o fluxo de produção e alongam tarefas que poderiam ser feitas com rapidez. Uma agenda mais rigorosa de trabalho, contando com momentos em que a comunicação é cortada, ajuda a matar esse problema.

O que nos leva ao terceiro ponto: será que é preciso cortar cafezinho para cumprir todo o trabalho em apenas quatro dias? Ainda que no experimento da Islândia alguns participantes tenham elencado uma dificuldade em manejar as pausas e momentos de interação com colegas, Rivetti garante que não, o momento mais amado dos trabalhadores não precisa sair da agenda. Pelo contrário: o melhor jeito de mantê-lo é programá-lo com antecedência na rotina diária, para que não interrompa nenhum momento de produção mais focado.

É claro que nem tudo é fácil. Algumas empresas podem se adaptar mais tranquilamente do que outras – o trabalho intelectual, de escritório, é o que tem se dado melhor nos experimentos feitos até agora, ainda que restaurantes, indústrias manufatureiras e empresas do ramo de hotelaria tenham participado com sucesso em alguns casos. A chave é adaptação: nem toda empresa precisa, necessariamente, fechar na sexta, como é mais comum. O dia da folga pode ser outro, ou nem existir um dia de fechamento de fato.

Companhias que precisam ficar abertas todos os dias teriam de adotar mais escalas de funcionários. Em alguns casos mais críticos, como o de hospitais, pode significar a necessidade de mais mão de obra, é verdade – mas talvez os ganhos de produtividade cubram esse custo a mais, argumenta Rivetti.

Vem aí?

Toda essa atenção ao tema fez a semana de quatro dias entrar no radar dos funcionários. E é algo que começa a ficar ainda mais atrativo do que o trabalho remoto, diga-se.

Uma pesquisa da YouGov descobriu que 81% das pessoas no mercado de trabalho americano apoiariam uma semana de quatro dias, uma porcentagem maior do que aqueles a favor do trabalho híbrido (68%) ou totalmente remoto (64%).

Dentre os que apoiam a jornada mais curta, a maior parte afirmou que sacrificaria algo para ter como benefício o fim de semana de três dias: 54% trabalhariam mais horas por dia, 37% estariam dispostos a mudar de cargo e 10% até aceitariam um corte salarial.

O apelo também chegou aos governos. Na Irlanda, na Escócia, na Bélgica e na Espanha, o poder público está incentivando experimentos do tipo, e alguns já discutem incluir a jornada mais curta na legislação trabalhista.

No Brasil, não há nada oficial, mas recentemente o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, diz que chegou a hora de a sociedade discutir essa possibilidade. Ele também disse que a economia do país “suportaria” a mudança.

A ideia não é nova. Governos mundo afora tratam a proposta como uma alternativa real porque sabem que a semana de quatro dias tem o trunfo lembrado por Henry Ford há um século: o de dar um gás às indústrias do lazer, do consumo e turismo, que são focadas justamente nos dias em que outros setores estão de folga. No Brasil, por exemplo, o turismo representa quase 8% do PIB e emprega 8 milhões de pessoas; com mais tempo para viajar, o fim de semana de três dias estimularia ainda mais o segmento.

“As pessoas sempre me perguntam: ‘o Brasil está preparado para uma semana de quatro dias?’. Não, não está. Assim como nenhum país está”, diz Renata Rivetti. “Mas não adianta esperar até estar pronto para mudanças – nós temos de construí-las.”

Rio terá feriado no dia 7 de julho por causa da Cúpula dos Brics

Rio terá feriado no dia 7 de julho por causa da Cúpula dos Brics ChatGPT perde uma partida de xadrez para um videogame de 1979

ChatGPT perde uma partida de xadrez para um videogame de 1979 UFG lança cursos gratuitos e online de tecnologia; veja como se inscrever

UFG lança cursos gratuitos e online de tecnologia; veja como se inscrever Confira o calendário de feriados 2025

Confira o calendário de feriados 2025 Buscas por currículo Lattes crescem 22% e somam 7 milhões de pesquisas em um ano

Buscas por currículo Lattes crescem 22% e somam 7 milhões de pesquisas em um ano