O mito da meritocracia: entenda como acreditar nele prejudica sua carreira

Por que devemos tomar cuidado com esse conceito em um país tão desigual como o Brasil e o que fazer para corrigir as distorções sociais no mundo do trabalho

Duzentos e vinte e cinco anos. Esse é o tempo que um brasileiro nascido entre os 10% mais pobres levaria para alcançar a renda média do país — hoje de 1 370 reais. A conclusão é da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Segundo o estudo da instituição, O Elevador Social Está Quebrado? Como Promover a Mobilidade Social, a desigualdade por aqui é tamanha que são necessárias nove gerações para que o membro de uma família desafortunada conquiste uma condição melhor.

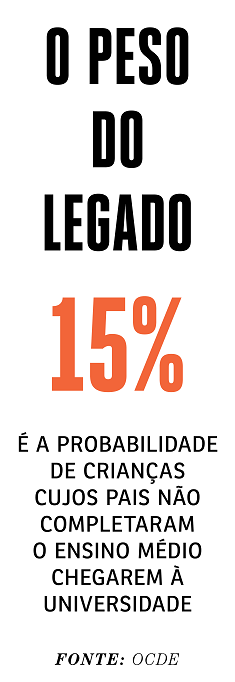

Crianças cujos pais não completaram o ensino médio, por exemplo, têm apenas 15% de chance de chegar à universidade, probabilidade que sobe para 60% quando pelo menos um deles é diplomado.

De acordo com a Oxfam, que luta pelo combate à desigualdade no mundo, o Brasil é o nono país mais desigual do planeta. Quem recebe um salário mínimo hoje, por exemplo, precisa trabalhar 19 anos para ganhar o equivalente a um mês de rendimento do 0,1% mais rico.

Fato é que desvantagens no início da jornada podem perseguir uma pessoa ao longo da vida, traduzindo-se não só em salários mais baixos, mas em mortalidade precoce.

“A situação socioeconômica influencia o aprendizado, as perspectivas de emprego e até a saúde. Um homem de 25 anos que frequentou faculdade pode esperar viver quase oito anos mais do que seu par de pouca escolaridade. Entre as mulheres, a diferença é de 4,6 anos”, diz o relatório da OCDE, divulgado no ano passado.

É dessa perspectiva que a meritocracia vem sendo questionada. O conceito — mistura da palavra latina meritum, “mérito”, com o sufixo grego cracía, “poder” — sugere que o sucesso é determinado única e exclusivamente pelo esforço pessoal.

Isso, em tese, coloca o presidente da empresa e o operário da fábrica em pé de igualdade. Mas como comparar o desempenho de um profissional de classe alta com o de um suburbano? Um tem comida farta, o outro pula refeições por falta de dinheiro; um corre para hospitais de ponta quando está doente, o outro enfrenta filas do SUS; um realiza cursos fora do país; o outro faz bicos para complementar a renda.

“A meritocracia é um mito. Ela só faria sentido se a sociedade promovesse igualdade de oportunidades educacionais, econômicas e sociais. Não sendo esse o caso, é um jogo de cartas marcadas. Ganha quem larga na frente: os que estudaram em boas escolas e tiveram recursos para acessar livros e bens culturais”, diz Sidney Chalhoub, pesquisador brasileiro e professor de história na Universidade Harvard.

Para ele, nivelar a competição no mercado de trabalho, desconsiderando a história, a raça e o gênero, é um equívoco.

A questão é que, mesmo controversa, a meritocracia caiu nas graças dos líderes. Está no discurso dos políticos para evidenciar que não há nepotismo nem fisiologismo na gestão pública e na fala dos empresários para mostrar que os sistemas de recompensa são justos. Ganhou a simpatia dos RHs, o vocabulário das startups e os corredores do mundo corporativo.

Correndo em círculo

Quem inventou o conceito, no entanto, não o imaginava como algo tão positivo assim. Quando cunhou a expressão no livro The Rise of the Meritocracy (“A ascensão da meritocracia”, sem edição no Brasil), em 1958, Michael Young, sociólogo e membro do Partido Trabalhista britânico, o fez de maneira crítica.

Na obra, ele narra a meritocracia como um mecanismo que divide a sociedade entre os bem-sucedidos e os fracassados. Os vencedores se tornam arrogantes, pois supostamente são os únicos responsáveis pelo próprio êxito, e os perdedores ficam amargurados, uma vez que não podem culpar nada além de si mesmos.

Embora ninguém discorde de que seja correto avaliar as pessoas de maneira democrática, recompensando quem se dedicou com afinco e entregou bons resultados, o que se observa é que, ao ignorar o contexto e os recursos de cada um, a prática reforça as injustiças.

Imagine a seguinte cena: dois funcionários recebem a missão de avaliar o que enxergam por cima de um muro de 2 metros de altura. A melhor análise será recompensada pelo chefe. Um deles tem 2,10 metros e o outro 1,60. Para que ambos sejam avaliados de maneira justa pela entrega — a melhor versão do que veem do outro lado —, o mais baixo precisaria receber um banco de 50 centímetros para ficar em pé de igualdade. A altura do primeiro profissional não é mérito dele, é privilégio.

Essa é a linha de raciocínio dos estudiosos que consideram a meritocracia problemática. Segundo eles, se as organizações quiserem ter legitimidade em promoções e seleções, devem levar em conta deformidades sociais, culturais e estruturais do país.

Em outras palavras, o que se defende é que negros e brancos, homens e mulheres, estudantes de escolas públicas e privadas não sejam avaliados todos pela mesma régua.

“E não se trata de baixar a régua, mas de ajustá-la a cada realidade. Da forma como são feitos os recrutamentos hoje só reproduzimos as desigualdades”, diz Vanessa Cepellos, pesquisadora do Núcleo de Estudos em Organizações e Pessoas da Fundação Getulio Vargas (FGV-Eaesp).

Vanessa se refere aos processos de estágio e trainee que triam os currículos pelo nome da faculdade do candidato ou usam o teste de inglês como corte. Nesse tipo de peneira é inevitável eliminar alunos de escolas públicas, que, por causa de circunstâncias difíceis, não conseguiram entrar numa universidade de elite ou aprender outro idioma.

“Como alguém da periferia vai competir de igual para igual com pessoas com inglês fluente e experiências internacionais? É dessa forma que as empresas têm excluído certos grupos e favorecido outros”, diz Patrícia Santos, CEO e fundadora da consultoria EmpregueAfro.

“Numa dessas, as organizações contratam quem tem inglês em detrimento de quem trabalha desde os 12 anos e possui inteligência emocional e uma enorme resiliência por tudo que já viveu”, completa Liliane Rocha, fundadora da Gestão Kairós, especializada em sustentabilidade e diversidade.

Núbia Mota, de 29 anos, estudou a vida toda em colégio do governo e não aprendeu inglês na adolescência. Filha de uma empregada doméstica e de um vendedor de carros, começou a trabalhar aos 14 anos como recepcionista para complementar a renda da família.

Aos 19, foi selecionada para ser atendente em uma das primeiras autorizadas da Apple no Brasil. Os anos em que lidou com o público ajudaram-na a desenvolver habilidades como comunicação e negociação. Hoje diretora de marketing e novos negócios para América Latina da Magento, empresa americana de plataforma para e-commerce, adquirida em 2018 pela Adobe, ela conta que sua sorte mudou quase por acaso.

Na loja da Apple, Núbia conheceu um empresário que a convidou para participar da seleção de estágio na empresa dele, uma multinacional de tecnologia. Na época, a jovem cursava gestão comercial na UniCid, em São Paulo.

“Eu concorri com gente de faculdades de renome, mas fui escolhida porque minha história de vida fez diferença”, diz. Uma vez contratada, precisou compensar a falta de bagagem. “Qualquer dinheiro que sobrava, eu investia para impulsionar meu currículo e ser mais respeitada.”

Com 50% da mensalidade subsidiada pela companhia, Núbia fez MBA em vendas na Fundação Getúlio Vargas e bancou um curso de inglês de cinco meses no Canadá. Em três anos, passou de atendente de call center a gerente de vendas. Há três meses, recebeu a proposta para se tornar executiva da Magento.

Quem lê sobre a trajetória dela pode imaginar que foi fácil. Núbia discorda. “Todas as vezes que fui promovida ou recebi aumento, tive de levantar a mão e pedir. Para alguns, as portas se abrem. No meu caso, eu tive de empurrá-las.”

É um erro pensar, portanto, que profissionais de origem humilde não saem da inércia porque não se esforçam o suficiente. Conforme apontou a pesquisa da OCDE, o elevador social está quebrado: apenas 7% dos pobres no Brasil conseguem saltar da base para o topo da pirâmide. Sem saúde, educação, moradia e alimentação de qualidade, é complicado abraçar oportunidades, criar redes de contatos e romper o ciclo de pobreza.

No caso de Núbia, ponto fora da curva, houve muito esforço, é verdade, mas também aleatoriedade (de estar no mesmo lugar e hora que um empresário) e a flexibilização de critérios por parte da empresa, que priorizou a história de vida ao currículo — algo que ainda acontece pouco nas entrevistas de emprego.

Pulando obstáculos

Efeito colateral

Um estudo liderado pelo acadêmico Emilio Castilla, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), em parceria com o sociólogo Stephen Benard, da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, investigou por qual razão, mesmo quando supostamente há meritocracia, as mulheres continuam ganhando menos e ocupando cargos de menor relevância do que os homens — inclusive quando são mais qualificadas.

O estudo simulou a aplicação de políticas meritocráticas em companhias privadas para observar se haveria mudanças no comportamento da liderança. Os pesquisadores descobriram que, em locais que consideravam o mérito algo fundamental, os gerentes atribuíam recompensas maiores aos homens do que às mulheres, mesmo com avaliações idênticas.

A conclusão? “Trabalhar em um ambiente que destaca a meritocracia como valor pode, ironicamente, fazer com que as pessoas acreditem ser mais honestas e objetivas do que são. Como resultado, ficam propensas a preconceitos”, escreveram os autores.

A realidade feminina no mercado de trabalho é o retrato de que nem sempre funciona gratificar só pelo empenho. De acordo com números do Instituto Ethos e da ONU Mulheres, nas 500 maiores empresas do Brasil, há 38,8% de mulheres na supervisão, 31,3% na gerência, 13,6% no quadro executivo e apenas 11% no conselho administrativo.

Nenhuma dessas esferas de poder reflete o censo, onde elas são 51,4% da população. “A ausência feminina na liderança significa a ausência de modelos. Elas não se sentem representadas e não se enxergam naquele lugar, por isso, muitas desistem no meio do caminho ou nem chegam a vislumbrar uma carreira executiva”, diz Amanda Gomes, sócia-fundadora do Elas, escola de liderança e desenvolvimento feminino.

Para alguns especialistas, a meritocracia reforça o preconceito de gênero à medida que recompensa o excesso de trabalho e a disponibilidade de tempo. Isso porque muitos chefes ainda acreditam que quem fica até tarde no escritório é mais merecedor. Como boa parte das mulheres sai no horário para buscar os filhos na escola e dar andamento às atividades da casa, cria-se uma desvantagem.

A questão é estatística. Dados do IBGE mostram que elas dedicam, em média, 21,3 horas por semana aos afazeres domésticos, quase o dobro dos homens — que gastam 10,9 horas com as mesmas responsabilidades.

Talvez por isso, num levantamento global da auditoria Grant Thornton, as profissionais tenham apontado a falta de tempo livre (32%) e o excesso de tarefas fora do trabalho (25%) como dois dos principais impedimentos para se desenvolverem na carreira.

Neuza Chaves, conselheira sênior da consultoria de negócios Falconi e autora de Meritocracia — A Influência da Cultura Brasileira no Desempenho e no Mérito (Falconi, 51 reais), ressalta que um traço cultural dos executivos brasileiros é a influência por relacionamento, o que acaba por favorecer quem é parecido com eles ou está mais presente em seu networking.

O dilema é que muitas mulheres não conseguem conciliar a happy hour da firma com a vida pessoal. “A empresa deve preparar os gestores para reconhecer distorções que inibem a meritocracia”, diz.

Ao desenvolver pesquisas para o livro, ela concluiu que o conceito funciona melhor na teoria do que na prática. “Constatei que o mérito é amplamente desejado, mas dificultado por traços de nossa cultura, como personalismo, subjetividade e o famoso jeitinho brasileiro.”

Em economias desenvolvidas, como a de países nórdicos, há políticas públicas para ajustar assimetrias e estimular a cultura do merecimento. A Islândia, por exemplo, instituiu multas para organizações com diferenças salariais entre homens e mulheres. Foi a primeira nação do mundo a tornar ilegal a disparidade nos pagamentos.

Já a Finlândia e a Suécia são pioneiras em oferecer programas de trabalho flexíveis: 92% das empresas finlandesas e 86% das suecas oferecem jornadas inteligentes para mulheres.

“Se realmente quisermos avançar em direção a um sistema mais justo, precisamos enfrentar a realidade das grandes desigualdades de remuneração entre os gêneros, pensar em como atuar juntos de forma cooperativa, e não mais competitiva, e trabalhar duro para recrutar pessoas de diversas origens e experiências”, afirma Jo Little, codiretora de pesquisa do departamento de sociologia da Universidade de Londres, e autora do livro Against Meritocracy: Culture, Power and Myths of Mobility (“Contra a meritocracia: cultura, poder e mitos da mobilidade”, sem edição no Brasil).

Outro tom

Foi ao se tornar diretor de operações da Aegea, maior grupo de saneamento do segmento privado no país, que Josélio Alves Raymundo, de 42 anos, colocou em xeque o poder do mérito. “Como filho de uma dona de casa e de um detonador de pedreira, que só estudaram até a 4a série, eu acreditava na meritocracia, afinal, cheguei até aqui porque batalhei muito. Mas, ao me tornar líder, olhava para o lado e era o único negro. Isso me incomodou.”

De fato, só 4,7% dos cargos executivos são ocupados por negros nas empresas brasileiras, de acordo com o Instituto Ethos. “Ou existe algo estrutural ou a maioria de nós não quer nada com nada. E eu não acredito na segunda opção”, diz.

A pedido do CEO da Aegea, Hamilton Amadeo, Josélio encabeça hoje o programa de diversidade da companhia, chamado Respeito Dá o Tom. Seu primeiro passo foi visitar as 49 unidades da empresa para dar um testemunho pessoal.

Estudante de escola pública, aos 13 anos foi apadrinhado por professores dispostos a oferecer a ele reforço durante as tardes para que passasse no curso de edificações da Escola Técnica do Espírito Santo. Depois de formado, ganhou bolsa em um cursinho de Vitória e ingressou em engenharia civil na Universidade Federal de Viçosa.

Mesmo com os obstáculos, considera-se privilegiado. “Sou negro, mas não parti do mesmo lugar que todos de minha cor. Meu pai fazia questão que eu não trabalhasse para me dedicar aos estudos. Quando se aposentou, virou ajudante de pedreiro para que eu pudesse seguir na escola. Quantos têm a mesma possibilidade?”, questiona.

Hoje, a mensagem que ele passa aos colegas líderes é que a meritocracia não existe no Brasil. “Precisamos olhar de forma atenciosa para o racismo em nosso país. Ele é real e muito presente. No condomínio onde moro não há negros. A maioria de meus vizinhos pergunta se sou militar”, conta.

O programa que ele coordena na Aegea tem 12 comitês para reforçar a inclusão e um profissional contratado para manter vivos três pilares: desenvolvimento, empregabilidade e relacionamento com grupos minoritários.

Em 2017, a Aegea realizou processo seletivo na comunidade quilombola Tia Eva, em Campo Grande, onde fica uma de suas unidades. “Contratamos um quilombola. Uma de nossas metas é representar internamente o censo da cidade em que estamos inseridos”, diz Ricardo Malvestite, diretor de recursos humanos.

Como a última nação do mundo a abolir a escravidão, em 1888, o Brasil prejudicou os negros. Pouco antes de alforriá-los, o Parlamento aprovou uma lei eleitoral, em janeiro de 1881, proibindo o voto de analfabetos (até então autorizado) e aumentou a já existente renda anual mínima para ter direitos políticos.

“Somos o resultado de um acúmulo de violências que criaram condições permanentes para a reprodução de desigualdades”, diz Sidney Chalhoub, de Harvard. O professor explica que a abolição não foi acompanhada de medidas para reparar a população escravizada.

Pelo contrário. “Com a proibição de votar e sem condições de estudar, gerações de negros permanecem até hoje excluídas da cidadania e das oportunidades econômicas. Qualquer processo que desconsidere esse passivo de nossa história é ilusório”, completa o pesquisador.

Grupo de apoio

Luana Santos Braguin, de 29 anos, é filha de pai negro com mãe branca e faz parte da primeira geração da família, juntamente com seu irmão, a cursar uma universidade. Ela foi a única a estudar em uma faculdade pública.

Visto que apenas 4,5% dos alunos dessas instituições são negros, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Luana realizou um feito e tanto. Para obter o diploma de engenharia de materiais da Universidade Federal de São Carlos, no entanto, a jovem enfrentou uma série de entraves.

O primeiro desafio foi financeiro. Como a família morava em Bauru, no interior de São Paulo, a 155 quilômetros de São Carlos, ela precisou pleitear auxílio-moradia e alimentação para a universidade, inscrevendo-se no programa para alunos de baixa renda da UFSCar: vivia num alojamento com mais nove pessoas, dividia o quarto com três colegas e podia almoçar e jantar de graça no refeitório da instituição.

Por seis meses, recebeu também a bolsa-atividade, que representava 180 reais em troca de prestação de serviços na própria universidade, como limpar e organizar os laboratórios. Ela utilizava essa renda para as demais refeições e para pagar as cópias das apostilas necessárias para as aulas.

Outro obstáculo foi a defasagem escolar. Filha de pais semianalfabetos que vieram da Bahia tentar a sorte em São Paulo, Luana só estudou em escola pública. “Realizei meu sonho de passar em uma federal utilizando o benefício da cota para negros e estudantes de escolas públicas, mas foi muito difícil me manter lá porque minha formação não estava nivelada com a exigência do curso.”

Disciplinas que derivavam da matemática, como cálculo e geometria analítica, eram a principal dificuldade. “Quando pedia ajuda, os professores questionavam: ‘Como posso te ajudar? Como vou tirar nove anos de atraso de você?’ ” Luana pegou DP nas duas matérias.

Para correr atrás do prejuízo, começou a participar de mentorias e grupos de estudos. “Eu me tornei ainda mais disciplinada e virei figura carimbada nas monitorias e salas de professores”, lembra.

Com dificuldade de se sustentar, tentou se inscrever para bolsas de iniciação científica. No entanto, a Fapesp não aceitava pesquisadores que tinham DP e o CNPQ só os aprovava se tivesse uma boa justificativa do professor orientador. “A universidade é cruel quando vê os alunos apenas como números e notas, mas não enxerga a história e a luta para ir bem. Um professor me deu a chance. Ele foi realmente meritocrático, considerando meu esforço e quanto eu queria aprender. E isso era muito raro”, diz a engenheira, que desenvolveu o projeto de pesquisa na área de materiais amorfos e teve a bolsa renovada por mais de um ano.

O apoio do professor somado à batalha pessoal renderam a oportunidade de estudar um ano na Austrália pelo programa Ciências Sem Fronteiras, quando ela cursou engenharia metalúrgica na Curtin University.

“A oportunidade que o professor me deu, ao olhar para mim e para minha história, e não apenas para meu currículo escolar, me colocou em posição de igualdade para pleitear esta vaga”, conta Luana, que, logo depois, conquistou uma vaga de trainee na mesma Aegea de Josélio, na qual 75% das vagas do programa são ocupadas por negros.

Caminho mais justo

Se a meritocracia gera assimetrias no mundo corporativo, excluindo de seleções e promoções os que possuem menor escolaridade e menos recursos financeiros, no universo das startups é pior.

Nas rodadas de investimentos e nos processos de aceleração, o lugar-comum são jovens abastados e ultraqualificados, com retaguarda dos pais para dedicar tempo e dinheiro a algo incerto, que pode dar errado.

Esse não era o caso do empresário Fábio Ieger, de 37 anos.

Criado por uma diarista, ele começou a vender picolés aos 11 anos. Aos 16, virou menor aprendiz no Instituto de Tecnologia do Paraná, onde desenvolveu apreço por tecnologia. Há seis anos, após uma tentativa anterior frustrada, ele fundou a Certus Software, especializada na implantação de ferramentas de gestão para pequenas indústrias.

Em 2017, decidido a escalar o negócio, ele se inscreveu para um pitch em busca de aceleração. “Na ocasião, eu nem sabia o que significava. Fiquei constrangido com os termos em inglês que as pessoas usavam. Por outro lado, demonstrei uma força que os jovens de classe média não tinham”, diz.

Fábio ficou em segundo lugar na competição, mas ganhou 10 horas de mentoria. Com os conselhos e feedbacks que recebeu, abocanhou três acelerações alguns meses depois. Em uma delas, passou o ano inteiro viajando de ônibus de Curitiba a Campinas (SP), onde tinha treinamento às segundas-feiras.

As 20 horas de bate e volta valeram a pena. No final de 2018, ele recebeu 1 milhão de reais de aporte de três fundos. “Crescemos 230% no ano passado e esperamos crescer mais 400% em 2019. O verdadeiro mérito não é a formação que você tem, mas o conhecimento que adquire”, diz o empreendedor, que pretende abrir sete filiais neste ano.

Na opinião de especialistas, ações afirmativas, tanto dentro como fora das empresas, são a solução para corrigir essas defasagens e dar a indivíduos inteligentes, com vontade de realizar, a chance de superar barreiras e prosperar.

No setor público, as medidas mais conhecidas são as cotas em universidades, os financiamentos estudantis, como o Fies, e o Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), que oferece auxílio-moradia, alimentação e transporte, entre outros, aos alunos de baixa renda.

Elas funcionam como aquele banco de 50 centímetros do início da reportagem, lembra? E visam equilibrar o acesso dos menos afortunados, dando a eles a oportunidade de disputar vagas entre si, e não mais com concorrentes da elite, que, por razões óbvias, acumularam maior capital intelectual.

“São medidas para corrigir, pelo menos em parte, desigualdades sociais criadas por uma história violenta”, diz Sidney, de Harvard. Desde que a política foi instituída no sistema educacional brasileiro, em 2000, o número de negros e pardos que concluíram a graduação cresceu mais de 7%.

Já no mundo corporativo as cotas garantem mais presença de mulheres na liderança e de negros, PCDs e público LGBTI+ nos processos seletivos. Nesses casos, Liliane, da Gestão Kairós, faz um adendo: o termo “cota” carrega uma pecha, por isso, a expressão mais adequada a usar é “meta”.

“Minha lógica é simples: ‘Sua empresa tem metas financeiras? Tem metas de gestão? Tem metas de RH? Por que só em diversidade não se tem meta?’ ”, diz.

De acordo com a consultora, objetivos claros — como 50% de mulheres na liderança ou 40% de negros nos programas de trainee — funcionam como um freio às anomalias sociais.

Mas é preciso ter em mente que essas estratégias são temporárias e destinadas a consertar, pelo menos em parte, mecanismos que excluem os mais fracos dos ambientes onde circulam conhecimento e dinheiro. Não se trata, portanto, de puro assistencialismo.

Filho de uma cozinheira e caçula de cinco irmãos, Diego Pereira dos Santos, de 28 anos, só está conseguindo mudar o enredo de sua história por causa de políticas afirmativas. Estudante de economia na Universidade Paulista (Unip), cursa o ensino superior graças ao empréstimo estudantil público.

“Tirei uma nota boa no Enem e consegui o financiamento”, diz. Há seis meses, ele também se beneficiou de ações desse tipo no mercado de trabalho, tornando-se estagiário de responsabilidade social na Gerdau, maior produtora de aço do Brasil.

“Vi a divulgação do programa no LinkedIn, mas não achei que pudesse dar certo. No último processo, eu e outros quatro candidatos negros fomos dispensados na fase presencial porque não estávamos no ‘perfil da vaga’. E só havia branco nos avaliando”, afirma.

No ano passado, a Gerdau realizou dois processos seletivos só para negros. Em outra iniciativa, contratou apenas mulheres para repor o turnover na área de logística de uma das unidades de negócio. Nessas situações, para lidar com críticas internas, como a de que um grupo está sendo favorecido em detrimento de outro, comunica os motivos de maneira direta.

“Fazemos os times refletirem se estamos sendo justos ou criando barreiras na porta de entrada”, diz Carla Fabiana Santos, gerente de desenvolvimento organizacional e de pessoas. A RH acredita na meritocracia. E diz que, se a empresa faz um trabalho inclusivo, o sistema de recompensa se equilibra naturalmente.

Além disso, quando há representatividade dentro do escritório, criam-se produtos e serviços que refletem melhor as necessidades das pessoas. A convivência entre trabalhadores de realidades diversas desafia o statu quo e fortalece a inteligência coletiva da organização.

Não à toa, um estudo da consultoria McKinsey mostrou que companhias com pouca diversidade étnica e de gênero tendem a ter ganhos 29% inferiores aos de concorrentes mais heterogêneas. Por isso é tão importante que as lideranças se sensibilizem para a causa.

Quando a alta cúpula toma consciência de que nem todos tiveram as mesmas oportunidades de desenvolvimento, flexibiliza exigências que reforçam a exclusão social, como diploma de primeira linha e fluência em inglês, e abre espaço para que profissionais aparentemente menos qualificados, mas tão competentes quanto os colegas bem-nascidos, façam a diferença nos negócios e na sociedade.

Rio terá feriado no dia 7 de julho por causa da Cúpula dos Brics

Rio terá feriado no dia 7 de julho por causa da Cúpula dos Brics ChatGPT perde uma partida de xadrez para um videogame de 1979

ChatGPT perde uma partida de xadrez para um videogame de 1979 Confira o calendário de feriados 2025

Confira o calendário de feriados 2025 Buscas por currículo Lattes crescem 22% e somam 7 milhões de pesquisas em um ano

Buscas por currículo Lattes crescem 22% e somam 7 milhões de pesquisas em um ano UFG lança cursos gratuitos e online de tecnologia; veja como se inscrever

UFG lança cursos gratuitos e online de tecnologia; veja como se inscrever