Três anos depois do estouro da bolha, a criptomoeda voltou ao seu preço recorde. Fundos de investimento e empresas como o PayPal passaram a levar a tecnologia a sério. Agora vai? Conheça o passado e o presente do bitcoin. E entenda se ele tem mesmo um futuro.

Texto: Tássia Kastner e Alexandre Versignassi | Design: Juliana Krauss | Ilustrações: Gustavo Pedrosa

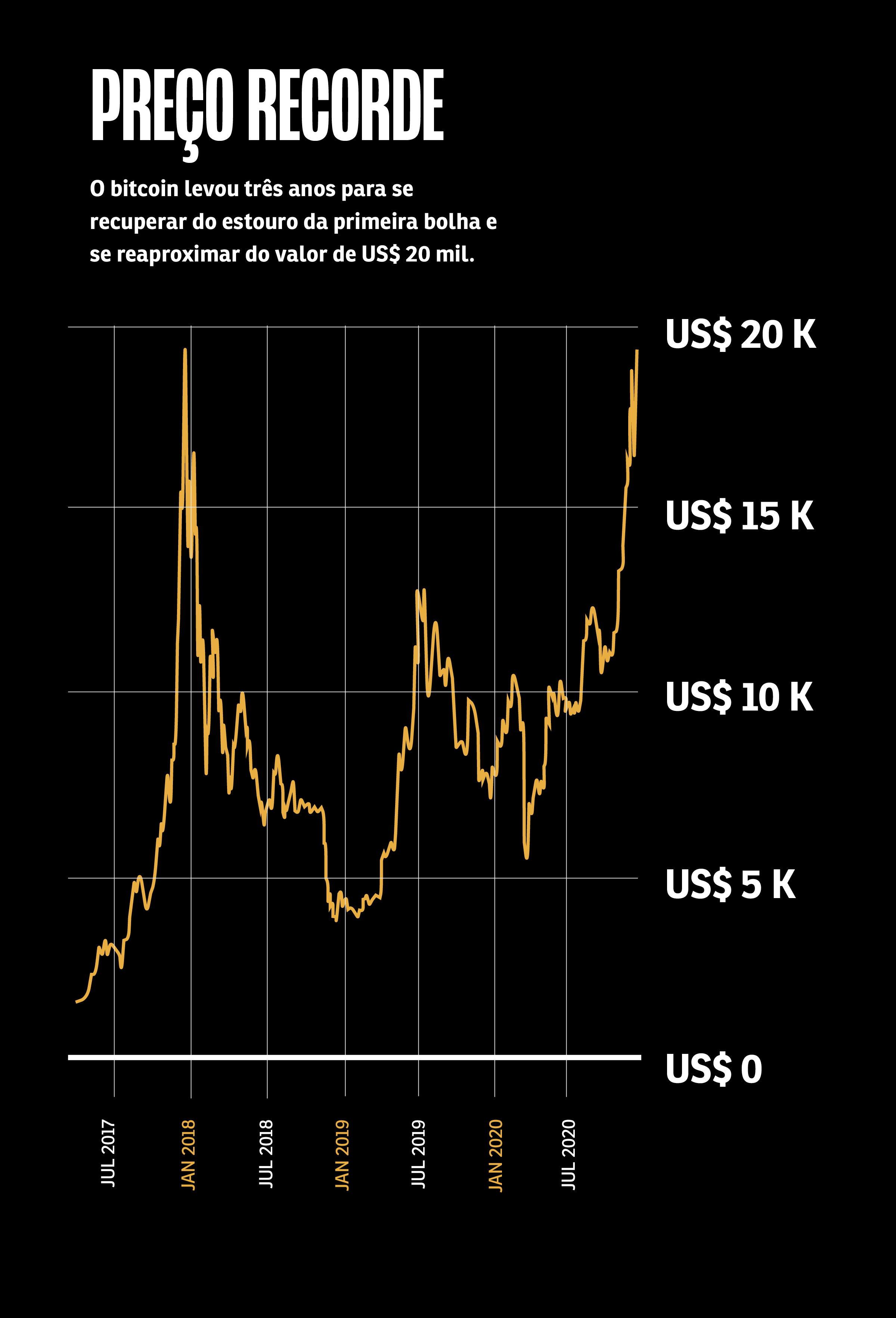

“O bitcoin é o ouro do século 21.” Você provavelmente já ouviu essa história algumas vezes. A última tinha sido lá em 2017, durante a febre que levou uma única unidade da mãe de todas as criptomoedas a valer US$ 19 mil, após uma valorização de 1.880% em um ano – o bastante para transformar R$ 10 mil em R$ 200 mil. Aí a bolha estourou. O bitcoin perdeu 85% do valor nos 12 meses seguintes. Quem entrou no pico com uma aposta de R$ 10 mil se viu com R$ 1.500. E o assunto deu uma sumida – naturalmente.

Mas 2020 não foi só o ano da pandemia. Foi também o da segunda onda do bitcoin. A moeda virtual deu a volta por cima e, no dia 30 de novembro, recuperou o valor recorde de três anos atrás: US$ 19 mil de novo. Em reais, a alta foi ainda maior, já que encuba a variação do dólar. No pico de 2017, um bitcoin valia R$ 75 mil. No de agora, R$ 100 mil.

E há quem ainda ache pouco. Os irmãos Winklevoss, famosos pela disputa sobre a criação do Facebook com Mark Zuckerberg, apostam que chega a US$ 500 mil – bem, é natural que eles digam isso, já que são donos de uma corretora de bitcoins e se tornaram bilionários por causa dele. Mas eles não estão sozinhos: o Citi, uma instituição mais respeitável que a dupla, prevê que a moeda baterá nos US$ 300 mil em 2021. Dá para acreditar?

Quem acha que sim diz que, desta vez, a história é diferente. Em 2017, a febre era de pequenos investidores. Agora quem compra bitcoin a rodo são gestores de fundos e empresas. Outra: o PayPal vai guardar criptomoedas – um grande passo para que, um dia, dê para pagar por um café na padaria com frações de bitcoins. Por fim, a defesa é de que o mercado estaria mais regulado agora, o que deixou parte das suspeitas de fraudes e manipulação de preços para trás.

Todas essas explicações têm algum pé na realidade e replicam a lógica do mercado financeiro tradicional: apresentar fundamentos que sustentam a valorização de um ativo – ou seja, de qualquer coisa que sirva como investimento. Mas nenhuma dessas justificativas é suficiente para afirmar que, desta vez, a bolha não vá estourar.

Nos últimos três anos, o assunto criptomoeda só apareceu no noticiário não especializado num breve período. Foi em meados de 2019, quando o Facebook anunciou ter formado um consórcio de empresas para criar sua própria moeda digital. Investidores entenderam que a chegada do gigante das redes sociais pudesse dar força às criptomoedas que já estavam por aí, e o bitcoin subiu quase 200% (de US$ 4 mil para US$ 11,5 mil) em três meses.

Mas os governos mundo afora reagiram com tanta ferocidade à empreitada de Mark Zuckerberg, por medo que o próprio Facebook se tornasse um grande banco central global, que a alegria durou pouco. O bitcoin derreteu mais uma vez.

Depois de alguns meses de oscilação, ele entrou em 2020 ensaiando uma recuperação. Mas foi tragado pela pandemia. O vale no preço veio em março de 2020, quando todos os ativos que não fossem o dólar tombaram feio. E a moeda desceu de volta ao patamar de US$ 5 mil. É nesse ponto que a história da segunda onda do bitcoin realmente começa.

Fábrica de dinheiro

Dinheiro é como água. Nunca deixa de existir. Na sua casa, a água corre bonitinha pelos canos e cumpre suas tarefas – te dá banho, lava sua louça, evita que você morra por desidratação. Feito isso, ela escorre pelo ralo e vai para a estação de tratamento.

Lá em março, países ricos e pobres começaram a imprimir dinheiro e jogar pelas tubulações da economia, para evitar uma nova Grande Depressão enquanto o comércio precisava fechar as portas.

Primeiro a grana foi parar nos bolsos das pessoas que receberam auxílios emergenciais e nos caixas das empresas em dificuldades. Depois que essas famílias e empresários pagam as contas, o dinheiro não some. Alguém recebe a grana. E esse alguém vai investi-la em algum lugar. Talvez num fundo de investimento. Aí, o dinheiro que começou sua vida nos dutos do auxílio emergencial vai parar… Na estação de tratamento? Quase isso: no mercado financeiro.

Antes de seguir pelas tubulações deste texto, vale lembrar: o jeito mais clássico de emitir dinheiro novo é baixar a taxa de juros da economia – aqui no Brasil, caiu para 2%; nos Estados Unidos, a zero. Só que tem o outro lado da moeda. Juro baixo destrói o rendimento das aplicações seguras. Essa é a ideia mesmo, que as pessoas desistam de poupar e gastem. É o que mantém a economia girando.

Mas na economia não dá para combinar resultado. A parcela mais endinheirada da população mundial simplesmente trocou a renda fixa por investimentos mais arriscados. Os bancos e corretoras atenderam a essa demanda criando novos fundos, que prometem retornos maiores. Atenderam e estimularam, claro, porque, quanto mais complexo é o investimento, mais eles ganham.

Isso mais o dinheiro novo infiltrado nas paredes da economia criaram um boom de valorização nas bolsas. Ações, afinal, são o destino clássico de quem busca retornos maiores. Mas não faltam fundos em busca de coisas mais pesadas – com taxas obscenas de risco, e potencial de retorno igualmente pornográfico.

Algumas gestoras mais conservadoras passaram a se aventurar por esse mundo, como a americana Fidelity, que tem US$ 3,3 trilhões em ativos sob custódia. Já a especializada em bitcoins Greyscale afirmou ter 500 mil bitcoins (ou US$ 8 bilhões) em caixa, para atender à chegada de grandes investidores – aqueles com dinheiro o bastante para arriscar em bitcoins, mas que estão pouco dispostos a negociar no mundo das corretoras de criptomoedas, as chamadas exchanges, que tendem a ser mambembes. Em novembro, o banco de investimento Guggenheim Partners pediu autorização dos reguladores americanos para colocar dinheiro nos fundos da Greyscale.

Foi assim que o mercado de bitcoins ganhou US$ 270 bilhões de março até agora. Isso dá uma valorização de 275% entre o vale e o pico de 30 de novembro. E as outras criptomoedas também se beneficiaram. Vale lembrar, já que o assunto é bem 2017: depois do bitcoin, surgiram vários clones – ethereum, xrp, litecoin. Juntas, elas formam o estranho universo de quase 4 mil “criptoativos”. O bitcoin, de qualquer forma, segue na chefia. Se ele sobe, os outros sobem, se cai, os outros morrem.

Antes de dar de barato que todo mundo está nessa onda, é preciso notar uma coisa. Fidelity e Guggenheim vão oferecer criptoativos a clientes muito endinheirados e com muita disposição a correr riscos financeiros – e apenas uma fração ínfima do patrimônio vai parar lá. Fora isso, quem entrou de cabeça nessa brincadeira são os chamados hedge funds, que são especializados em investi- mentos arriscados.

Houve um caso ainda mais surpreendente nos Estados Unidos. Em agosto, a Microstrategy, uma empresa americana de software, colocou US$ 250 milhões de seu caixa em bitcoins. Em um comunicado ao mercado, o presidente da companhia, Michael Saylor, afirmou que o investimento reflete a crença da empresa de que o bitcoin é uma “reserva de valor confiável e um investimento atraente, que traz maior potencial de valorização de longo prazo do que ter dinheiro em caixa”. Esse tipo de declaração, por si só, faz o bitcoin valorizar mais, pois aumenta a demanda pela coisa. A Microstrategy agradece: seu caixa em bitcoins já valia US$ 764 milhões no final de novembro.

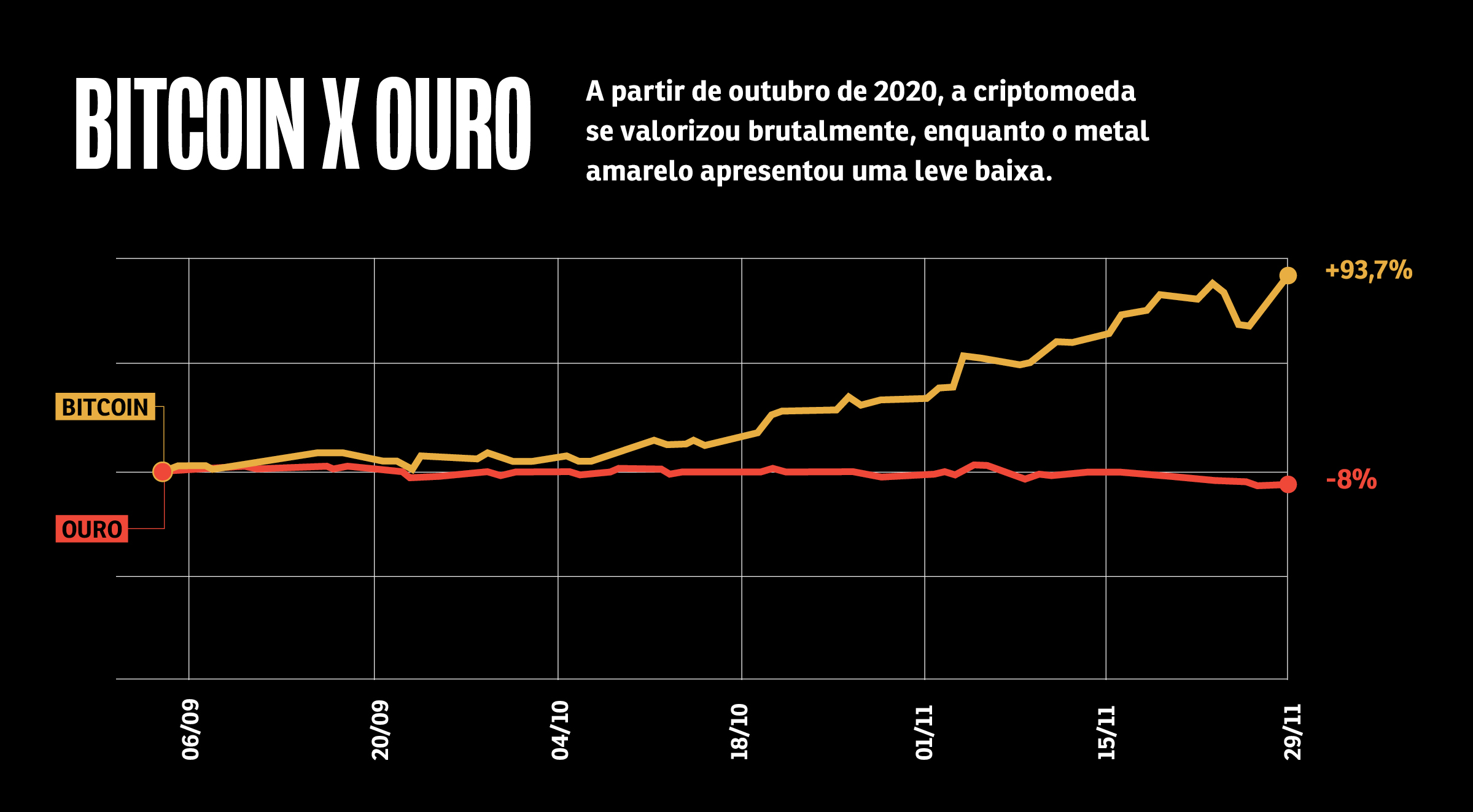

O executivo diz ainda que a reserva vai proteger a companhia de uma eventual alta da inflação – ela praticamente desapareceu no mundo rico depois de 2008, é bom dizer, mas pode voltar, dada a enxurrada trilionária de novos dólares na economia. Tem um detalhe: essa proteção sempre foi feita com ouro. E a ambição dos criadores do bitcoin sempre foi emular o metal amarelo e, dessa forma, se tornar uma alternativa ao próprio dólar. É o que vamos ver agora.

A pizza de R$ 1 bilhão

Em 2010, um certo Laszlo Hanyecz fez aquela que é considerada como a primeira transação comercial envolvendo bitcoins. Comprou pizza. Não de uma pizzaria, mas de um amigo, Jeremy Sturdivant. Jeremy topou pedir duas pizzas por delivery a serem entregues na casa de Laszlo em troca de 10 mil bitcoins – que na época não tinham valor nenhum, por pura falta de gente interessada.

Anos depois a história mudou, você sabe. Pela cotação do bitcoin de 30 de novembro de 2020, 10 mil bitcoins valiam US$ 197 milhões. Um bilhão e cinquenta e três milhões de reais. Essa seria a fortuna de Lazlo, um programador americano de ascendência húngara, caso ele tivesse mantido seus bitcoins na conta em vez de pagar por aquela pizza. Hoje ele leva uma vida de classe média na Flórida e, claro, sempre voltam com esse assunto para ele. “O pessoal me pergunta: ‘Mas que idiota. Por que é que você não segurou os bitcoins?’”, Laszlo disse a uma rede de TV local. “Bom, alguém tinha que começar a usar a coisa.”

Para entender exatamente o que é a tal coisa, não pense na criptomoeda como uma moeda. Pense como se cada bitcoin fosse uma foto que você carrega no celular. Só que uma foto diferente, sobrenatural: trata-se de uma imagem que não dá para copiar. Ela só existe dentro do seu celular, na forma de uma única cópia. Não adianta dar print screen para subir uma cópia no Instagram, nada. Não vai funcionar.

Aí você decide mandar essa foto mágica para um amigo. Beleza. Só tem uma coisa: ela vai sumir do seu celular para sempre, sem deixar vestígios. De agora em diante ela mora no celular do seu amigo, e só vai sair de lá se ele quiser.

O sistema do bitcoin consiste em 21 milhões dessas fotos mágicas, cada uma divisível em 100 milhões de partes. Ou seja: você também pode dar um centésimo de milionésimo da sua foto mágica para um amigo. Aí ele fica com 0,00000001 dela, e 0,999999999 da imagem original permanece com você. Dê um terço do que te sobrou para outra pessoa, e vai restar 0,666666666 na sua carteira.

Falamos em “carteira” aqui porque as propriedades dessa “foto mágica” são exatamente as propriedades do dinheiro. Se você tem R$ 1 mil na conta e transfere um centavo para um amigo, sobram R$ 999,99. Perdão pela obviedade, mas ela está aqui para mostrar que o bitcoin emula a propriedade definidora daquilo que a gente conhece como dinheiro: cada unidade é única mesmo. Você não pode tirar xerox de uma nota de R$ 50, muito menos copiar os números que aparecem na tela de saldo do seu banco e dar Ctrl+V na conta da corretora. Dinheiro você não copia. Você transfere. Com bitcoin é a mesma coisa.

Bom, tendo esse conceito bem introjetado na cabeça, você não precisa mais pensar em cada bitcoin como se fosse uma foto, mas como ele é na verdade: um arquivo criptografado. Criptografia é a arte de criar códigos secretos, invioláveis, para armazenar alguma informação. Por isso que chamam o bitcoin de criptomoeda.

O dinheiro que você tem na sua conta também é fruto da criptografia. Os reais que aparecem na tela do app do seu banco também são incopiáveis e, ao mesmo tempo, transferíveis, graças a essa técnica. Só tem uma diferença: no sistema convencional, quem controla a coisa toda é o sistema bancário, sob a batuta do Banco Central. Graças a avanços na criptografia, diga-se, o Pix se tornou possível.

Bom, a grande diferença do bitcoin em relação ao real ou ao dólar, em termos técnicos, é que ele dispensa a intermediação do sistema bancário para funcionar, e dos governos – já que o Banco Central é braço do Estado.

É um problema esse sistema estar nas mãos de um governo? Para a maioria das pessoas, não. Mas há quem ache isso uma ferramenta totalitária – quem imagine que ninguém deve ter controle sobre a moeda.

E, entre esse pessoal, existe gente que entende muito sobre a parte mais essencial do sistema bancário: a criptografia. Não faltam programadores apaixonados pela ideia de criar uma moeda independente. A primeira criptomoeda foi inventada no final dos anos 1980 por programadores do Vale do Silício. O movimento dessa turma ficou conhecido como “cypherpunk” – “cypher” de “cifra”, “código”. Depois dela, foram várias outras tentativas de criar a moeda digital. E dessas moedas surgiram alguns dos princípios do bitcoin, como um sistema online que impede que você gaste o mesmo valor duas vezes – assim como não dá para usar uma nota de R$ 50 duas vezes. O ponto é que essas coisas nunca saíram do papel. Eram só uma curiosidade acadêmica. Mas essa história mudaria depois da crise de 2008.

Torrent financeiro

Naquele ano, a desconfiança com o sistema financeiro ganhou força. O Fed (o banco central dos EUA) passou a imprimir dólares ferozmente para salvar instituições financeiras que tinham feito apostas arriscadas, e perdido. Os programadores que sonhavam com dinheiro sem governo viam isso como uma demonstração de imoralidade do sistema financeiro. Não só eles – esse sentimento acabaria dando origem a movimentos antibancos, como o Occupy Wall Street.

O fato é que, enquanto o sistema financeiro perdia credibilidade, um certo Satoshi Nakamoto postou um artigo em PDF no Metzdowd.com, um fórum de desenvolvedores de software, com o seguinte título: “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” (Bitcoin: Um Sistema Peer-to-Peer de Dinheiro Eletrônico).

O “peer-to-peer” ali se refere a redes descentralizadas, iguais às de torrent. A diferença é que cada “filme” na rede peer-to-peer de Satoshi é um bitcoin – ou uma fração de bitcoin. Com aquela diferença de sempre: se você baixa um bitcoin do computador de outro usuário, o arquivo dele apaga, e o bitcoin passa a existir só no seu computador.

Mais importante: o computador de cada usuário, de acordo com a proposta de Satoshi, faria uma parte do trabalho de verificação – aquele necessário para todo mundo ter certeza de que não está rolando gasto duplo. No fim, todos os computadores, de todos os usuários da moeda, funcionariam juntos, como um hipercomputador.

Agora era colocar a mão na massa e criar a moeda eletrônica para valer. Satoshi procurou os cypherpunks e um bando de programadores criou o software necessário para o nascimento do bitcoin. Seria a história típica de uma startup, não fosse por um detalhe. E quem está familiarizado com a história do bitcoin conhece bem esse detalhe: ninguém sabe se Satoshi Nakamoto existe.

Tudo o que o pessoal do fórum sabia sobre ele era seu endereço de email. Depois da publicação do artigo, vários programadores começaram a trocar mensagens com ele, para ajudar no projeto do bitcoin. O mistério em torno da identidade do criador, porém, não atrapalhou a troca de ideias para colocar o bitcoin de pé. E em janeiro de 2009 nasceu o software destinado a cumprir essa missão: o bitcoin v0.1.0.

Se você quisesse ter um bitcoin, precisava baixar esse programa. E a grande novidade que tinha ali dentro era a seguinte: um sistema que acabou batizado como “blockchain” (cadeia de blocos). A função dele é fazer com que cada unidade de moeda eletrônica seja realmente incopiável. E ele faz isso mantendo uma espécie de diário de cada transação.

Grosso modo, é como se cada transferência de bitcoin formasse um “bloco” da tal cadeia de blocos. Se um amigo passa um bitcoin para você, adiciona-se um novo bloco à cadeia, e a coisa acaba funcionando como um diário de todas as transações pelas quais cada bitcoin passou. Parece algo simples. Mas não: é revolucionário. Trata-se de uma tecnologia melhor que a dos bancos. Nem o próprio Satoshi Nakamoto, inventor do blockchain, teria condições de burlar esse sistema.

Ouro digital

O sistema financeiro do bitcoin tem uma grande diferença em relação ao das moedas oficiais: a quantidade deles no mercado é fixa. Existem 18,5 milhões de unidades de bitcoin no mundo, e outras 2,5 milhões a serem liberadas. O limite final é de 21 milhões.

No dinheiro que a gente usa no dia a dia isso não existe. Há R$ 8,9 trilhões no Brasil, contando tudo: cédulas, saldos em conta corrente, investimentos. Em 2011, eram R$ 2,9 trilhões. É que governos injetam dinheiro novo na economia basicamente o tempo todo. Às vezes de forma mais acelerada, como no caso de 2020 e como foi depois da crise de 2008. Em condições econômicas normais, portanto exclua 2008 e 2020 dessa história, essa emissão de moeda gera alguma inflação.

O ponto é que o bitcoin foi criado para funcionar como algo à prova de inflação. A ideia ali, na verdade, é emular o que acontece com a reserva de valor mais tradicional da humanidade: o ouro. A quantidade de ouro no mundo é relativamente constante – e pequena: todo o ouro minerado na história da humanidade (190 mil toneladas) caberia num prédio de nove andares. A escassez pura e simples dá valor ao ouro. Satoshi quis conferir essa propriedade ao bitcoin.

Se é escasso, sempre vai se valorizar, correto? Bem, isso é o que dizem aqueles que apostam no bitcoin a US$ 300 mil ou US$ 500 mil. Mas tem um universo inteiro de investidores mais pragmáticos espalhados pelo mundo que não concordam de jeito nenhum. Porque para valer alguma coisa, na prática, não basta ser escasso. Todo mundo tem que concordar que aquilo tem alguma utilidade. Precisa haver demanda.

Nouriel Roubini, economista que em 2006 falava do risco de estouro da bolha imobiliária que levou à crise dois anos depois, critica quase diariamente a ressurreição do bitcoin em 2020. E o ponto dele é justamente esse: bitcoin não serve para nada. Não dá para fazer um anel de bitcoins e colocar no dedo para sair por aí ostentando o luxo. E não dá para pagar um café no Starbucks também.

“Bitcoin não é um ativo. Tem valor intrínseco zero. Ativos oferecem ganho de capital ou algum tipo de uso real. Ações, dívidas, imóveis e outros ativos dão as duas coisas (dividendos, juros ou aluguéis) e ganhos de capital”, escreveu em uma série de postagens no Twitter.

Sabe quem mais acha que bitcoin não vale nada? Warren Buffett. “O bitcoin não tem valor. É uma ilusão”, ele disse numa entrevista no início de 2019. O maior investidor da história já tinha dito que criptomoedas eram “veneno de rato; ao quadrado”.

Regras pra quê?

O ouro não é dado às flutuações de preços que o bitcoin experimenta desde que se popularizou. Parte da explicação para a volatilidade do bitcoin é justamente o fato de que ele não serve para nada, não tem valor intrínseco. Mas há um outro problema, e esse é bem mais difícil de gerenciar.

As corretoras de bitcoins não são corretoras de verdade, como a que você usa para comprar e vender ações ou títulos públicos. Até 2020 não existia nem um registro específico para esse tipo de empresa nas Juntas Comerciais do Brasil. Portanto, elas não precisam obedecer a nenhuma regra criada ao longo dos séculos para evitar picaretagens com o dinheiro alheio.

É por isso que dá para ser dono de corretora, comprar bitcoins e sair dizendo que o preço vai a US$ 500 mil, como fizeram os irmãos Winklevoss. Em mercados regulados, sob supervisão de instituições como a SEC e a CVM, esse tipo de declaração pode terminar em cadeia.

E as suspeitas de fraudes são muitas. As mais repetidas são as práticas de pump and dump (inflar e largar) e front running (correr na frente). No pump and dump, o investidor que já tem o ativo planta notícias que podem levar a uma valorização. Quando a alta chega, ele vende e sai do investimento que ele considera ruim. Já os enganados, que acreditaram na notícia, ficam com o mico na mão. No front running, a corretora tem acesso às ordens de compra dos clientes, por óbvio. Quando recebem um pedido de volume expressivo, capaz de fazer o bitcoin subir, podem comprar para si antes de fazer a transação do cliente. Assim, lucram com a diferença de preço. Em tese, isso poderia acontecer com ações, mas existem regras de como as corretoras tradicionais devem atuar, justamente para evitar a tentação.

Depois que a bolha de 2017 estourou, dois pesquisadores nos EUA foram atrás do que tinha acontecido. E descobriram que uma única conta era a responsável por metade da valorização do bitcoin. Eles não encontraram a pessoa titular da conta – no blockchain, o anonimato é total.

O esquema só teria sido possível porque as operações ocorriam entre bitcoins e tethers, uma criptomoeda que supostamente tem lastro em dólar e, portanto, fica menos sujeita à volatilidade do mercado. Mas vamos falar mais dessas chamadas stablecoins um pouco mais adiante.

Depois da divulgação do estudo, um dos autores do artigo sugeriu, em entrevista, que a corretora Bitfinex e a empresa que controla o tether estavam por trás do esquema – as duas têm sócios em comum. Elas negaram, claro. Ainda assim, são investigadas por suposta fraude pelo Departamento de Justiça e pela Promotoria Geral de Nova York.

No Brasil, o maior escândalo com cripto foi o do grupo Bitcoin Banco, que bloqueou o acesso dos clientes ao dinheiro em meados de 2019 e desde então se enreda em novos escândalos. Advogados acusaram o grupo de inflar o número de negócios com bitcoins realizando transações fraudulentas com a criptomoeda entre empresas do grupo, tudo fora do blockchain. O volume foi tão impressionante que a empresa chegou a ser a maior em transações com criptomoedas no mundo.

Os escândalos levaram a uma maior supervisão de autoridades sobre o mercado de criptoativos. Nos Estados Unidos, corretoras estão sendo obrigadas a observar práticas do sistema financeiro tradicional, como o registro de clientes (conhecido como know your client) e medidas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Por outro lado, isso acaba com o grande trunfo do bitcoin: o anonimato.

Por aqui, a Polícia Federal e a Receita também acompanham o mercado. Mas não existem normas específicas. Até pouco tempo, essas corretoras sequer existiam para o IBGE, que faz a classificação de empresas por tipo de atividade econômica.

Mas isso não resolve as questões ligadas à manipulação de preços. O máximo que surgiu por aqui foi uma iniciativa de autorregulação das corretoras, que não passa de um manual de boas práticas, sem força de lei. Enquanto isso, elas lutam para que o Congresso vote um projeto de lei com normas para o mercado de criptoativos. A discussão se arrasta há anos e está longe da lista de prioridades. E deve, além de tudo, ser suplantada por outro debate: a conversão das moedas de verdade – dólar, real, euro, zlot polonês, tugrik mongol – para moedas digitais.

Junte-se a eles

Quando os entusiastas de bitcoins dizem que a regulação do setor avançou, é porque alguns governos até tomaram medidas pontuais. No Japão, por exemplo, as corretoras precisam pedir autorização para operar, e na Alemanha também foram criadas normas para que uma instituição guarde criptomoedas para algum investidor. Mas isso está longe de ser um processo de reconhecimento do bitcoin como uma moeda de fato. É só uma tentativa de diminuir roubos. Fora isso, governos até estão mais interessados no assunto, mas isso não tem nada a ver com a criação de Satoshi Nakamoto.

Foi o Facebook que fez essa conversa andar. Quando a rede social de mais de 3 bilhões de usuários espalhados pelo mundo anunciou que pretendia lançar a própria criptomoeda, e que ela seria estável e de aceitação global, os bancos centrais reagiram. O receio era de uma completa desregulação do sistema financeiro – ou da regulação por parte de uma empresa privada, no caso. Lembra da história de emitir mais moeda e baixar juros para estimular a economia na crise? Isso deixaria de funcionar e poderia causar um colapso econômico global.

O projeto ambicioso do Facebook, inicialmente chamado de libra, minguou para sair do papel e mudou de nome. Agora chama diem, terá lastro inicial em dólar e deve ser lançado em janeiro de 2021 – a libra seria lançada em 2020.

Ao mesmo tempo, governos correm para tirar do papel suas próprias criptomoedas, chamadas de moedas digitais de bancos centrais (CBDC, na sigla em inglês). Em outubro, a China fez o primeiro teste com sua moeda digital e, em novembro, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o real também terá a sua versão digital.

Que vantagem Maria leva com um “criptoreal”? Tem uma. No mundo dos bitcoins, você não precisa da intermediação de um banco comercial para guardar suas moedas virtuais. No mundo das moedas normais é diferente. A única forma “livre de bancos” é o papel-moeda (os traficantes agradecem). Como o uso de cédulas caminha para a morte, a ideia de haver uma moeda oficial que dispensa bancos é interessante. Para fazer uma transferência pelo Pix, você precisa de conta em banco, certo? Já os criptoreais funcionariam de forma independente: basta tê-los no celular e pronto. Você usa como papel-moeda.

Num país em que boa parte da população não tem conta em banco, pode ser uma boa para substituir cédulas – ainda mais levando em consideração que papel custa dinheiro para o governo. Dinheiro na forma de código de criptografia, não.

A diferença do e-real e do diem para o bitcoin é definidora. A ideia é que elas tenham lastro, afinal. Cada real digital terá valor associado a R$ 1, assim como até 1971 cada cédula de dólar tinha um equivalente em ouro no cofre. O ouro do diem será o dólar. Essas são as stablecoins que a gente falou há pouco. O bitcoin não é lastreado em nada. É um código e ponto.

E isso faz toda a diferença, porque é uma moeda digital sem o sobe e desce brusco que o bitcoin tem. Daí, passa a ser possível usar uma criptomoeda como dinheiro de verdade.

O que realmente complica o uso do bitcoin são as flutuações de preço. Se você tivesse comprado um carro de R$ 60 mil com bitcoins em março de 2020, ficaria chateado ao ver que, agora, a mesma quantidade de moeda virtual pagaria um de R$ 240 mil. Sete meses e o seu Ônix teria virado um BMW. Na ponta de quem vende é o mesmo problema. Como aceitar três bitcoins por um BMW da sua concessionária se em questão de meses as criptomoedas que você recebeu podem ter perdido 80% do valor? Foi o que aconteceu lá em 2017 e você terá jogado o carro no lixo.

Não surpreende, então, que a aceitação do bitcoin no comércio seja basicamente nula. Enquanto as criptomoedas oficiais não chegam, os defensores do bitcoin apostam nos aplicativos de pagamento para destravar o uso. Já falamos do PayPal, mas não é um caso isolado. A Square, um concorrente do PayPal montado pelo fundador do Twitter, também entrou nessa.

Mais: as duas fizeram compras vultosas da criptomoeda nos últimos meses para oferecer câmbio dólar x bitcoin nos EUA. Na prática, seria a primeira vez que consumidores poderiam pagar facilmente por compras no comércio tendo apenas bitcoins, não dólares.

Deve funcionar mais ou menos como o seu cartão de crédito em uma viagem no exterior. Seu limite de crédito é em reais e a fatura vai ser paga em reais, enquanto o lojista quer receber dólares. Quando você passa o plástico pela maquininha, o banco se encarrega de fazer o câmbio. É isso que os aplicativos vão fazer para o bitcoin.

É suficiente para sustentar a disparada de preços? Não dá para saber.

Mas, nas últimas semanas, mesmo os grandes críticos do bitcoin adotaram um tom mais moderado para falar sobre o tema. Larry Fink, presidente da maior gestora do mundo, a BlackRock, afirmou que o bitcoin poderia ocupar o lugar de reserva de valor em países pobres – onde a desbancarização é endêmica.

Ele disse também mais uma coisa: isso depende dos millennials, a geração que tem hoje entre 18 e 35 anos. Eles estariam mais dispostos a apostar em bitcoins do que qualquer outro grupo de investidores.

Também foi o que escreveram analistas do J.P. Morgan em um relatório sobre a criptomoeda divulgado em outubro. Lá apontaram ainda que bitcoin, ações e ouro se comportam da mesma maneira em momentos de estresse por causa do padrão de investimento desse público.

Só que, além de especular com a moeda virtual, eles precisariam adotá-la como moeda real, no dia a dia, de preferência abrindo mais negócios que aceitem bitcoin como pagamento. De outra forma, fuén. O que teremos serão sempre bolhas no ar, ondas que quebram na praia.